从教学痛点出发

优秀的数学教育书籍往往源于日常教学中的真实困境,比如学生在函数概念理解上普遍存在困难,或是几何证明中逻辑链条经常断裂——这些正是值得深挖的题材,我在编写第一本教辅时,就聚焦于学生最容易出错的二次函数应用问题,将十年来积累的错题案例与解析方法系统整理,关键在于找到那个让你深夜仍在思考的教学难题,它很可能成为全书的核心价值。

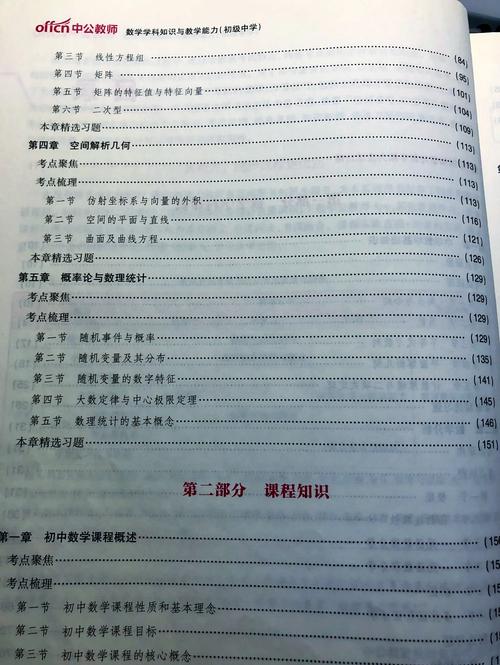

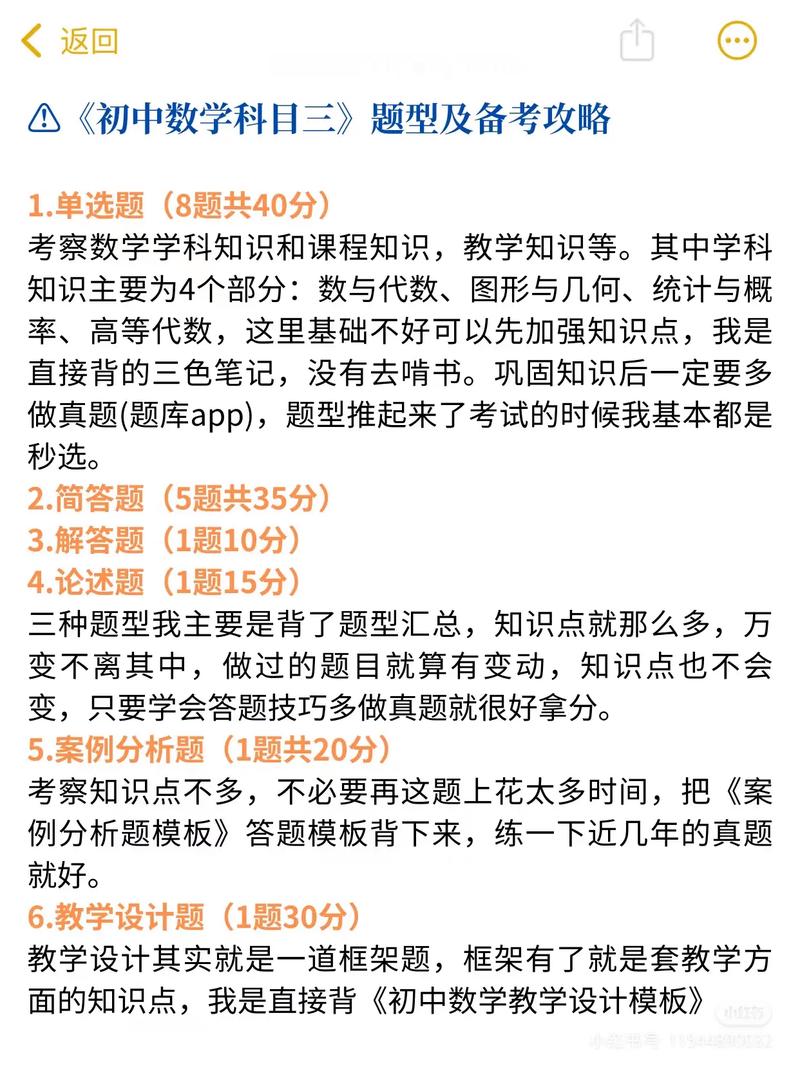

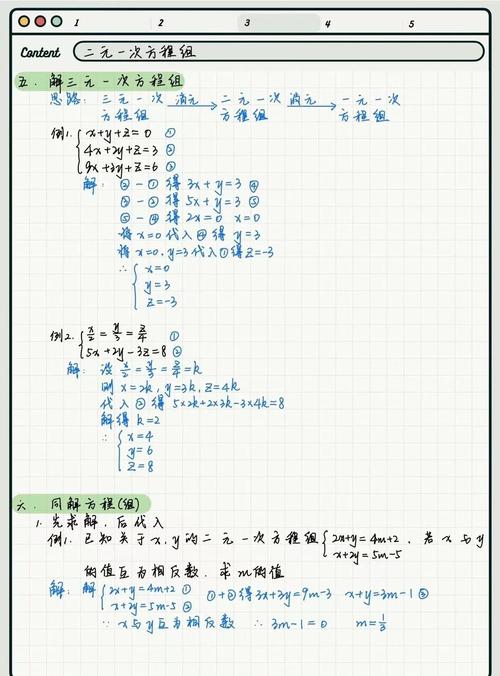

构建清晰框架:按认知规律编排

章节安排需遵循学生的认知发展规律,从具体到抽象,从单一到综合,这样的递进结构最符合学习心理,比如关于方程式的书籍,可以按照“概念理解-解法技巧-实际应用-易错辨析”的逻辑展开,每章结尾设计分层练习,既包含基础巩固题,也设置拓展思考题,满足不同层次学生的需求。 呈现:平衡严谨与易懂**

数学书籍的特殊性在于既要保持学科的严谨性,又要考虑读者的接受度,我习惯采用“实例引入-理论讲解-方法归纳-应用示范”的写作模式,特别是对抽象概念,配合图形、表格和生活化比喻会显著提升可读性,记得在讲解平行线性质时,我用铁路轨道作比,配以动态图示,学生反馈这样理解起来轻松许多。

实用板块设计:提升书籍实用性 特色板块能极大增加书籍价值,我通常会在书中设置“解题秘籍”栏目,提炼各类题型的通用解法;“思维误区”部分则集中分析常见错误根源;每章末的“知识网络图”帮助学生构建整体认知,这些设计源自日常教学反馈,针对性解决学生实际需求。

写作过程建议:保持持续输出

制定切实可行的写作计划至关重要,我的习惯是每周固定三个时段专门用于书稿撰写,每次完成一个小节,初稿阶段不必追求完美,重点是将思路完整呈现,完稿后最好请同行审阅,特别是寻找教学风格不同的同事提供意见,多元视角能帮助发现盲区。

出版考量:选择适合的路径

目前教育类书籍出版主要有传统出版与自出版两种方式,若选择传统出版,建议先整理详细的写作大纲和样章,向专业教育出版社投稿,自出版则给予更多自主权,但需自行负责编辑、设计和推广,根据我的经验,首次写作的教师与传统教育出版商合作往往能获得更多专业支持。

写作过程确实需要投入大量时间精力,但当你看到自己的教学方法通过书籍帮助到更多师生,这种成就感无可替代,最重要的是动笔开始,在教学思考与写作实践中不断完善,每个人的教学经验都是独特的宝贵资源,值得被系统记录与分享。

发表评论