很多家长发现,孩子在做数学题时,常常会盯着题目发呆,或者草草看一遍就开始动笔,结果往往出错,这通常不是因为孩子不会计算,而是他们“看”题目的方式需要引导。

作为与许多孩子共同学习数学的伙伴,我发现小学生在面对数学题目时,往往经历这样几个阶段:

从“读字”到“读题”的转变

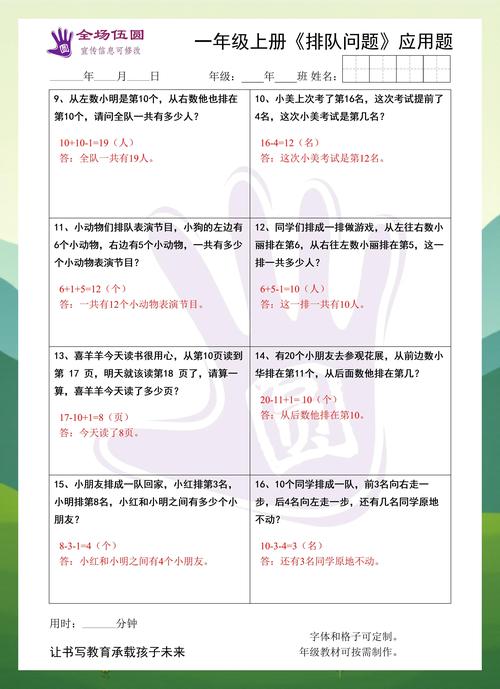

低年级孩子识字量有限,他们最初接触题目时,更像是在“读字”,把注意力放在认读每个汉字上,反而忽略了题目作为一个整体在表达什么,这时,我们需要鼓励他们放慢速度,用铅笔指着字,一个字一个字地读清楚,这个阶段,耐心比速度更重要。

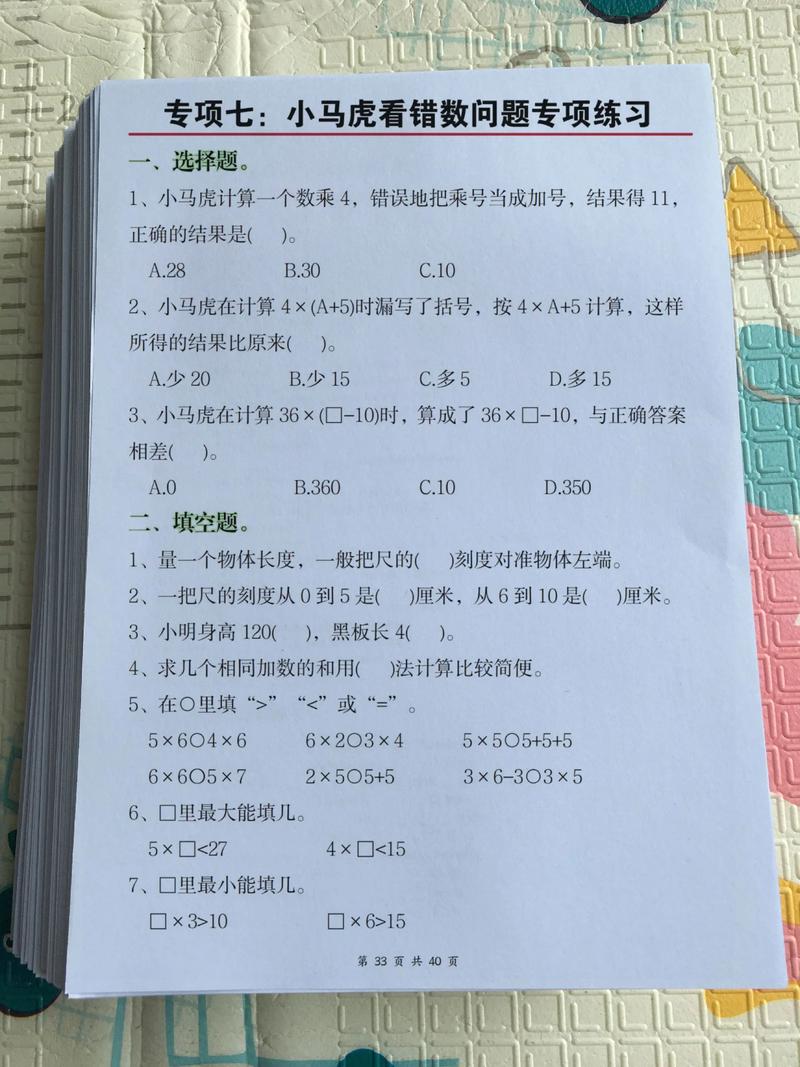

寻找“关键词”的敏锐度

当孩子进入中年级,他们开始具备寻找关键词的能力。“一共”往往提示用加法或乘法,“剩下”通常涉及减法,“平均”则与除法有关,我常建议孩子们在阅读时,用圆圈把这类关键词标记出来,这个简单的动作,能有效帮助孩子聚焦题目的核心要求。

建立题目与生活的连接

抽象的数字和符号容易让孩子感到枯燥,当题目中出现“小明有8个苹果”时,我会引导孩子:“想象一下,如果你真的有8个苹果,题目描述的情况在你的餐桌上会发生什么?”将数学问题具象化,能显著降低理解难度,家长在日常生活中,也可以多创造机会让孩子用数学语言描述现实情境。

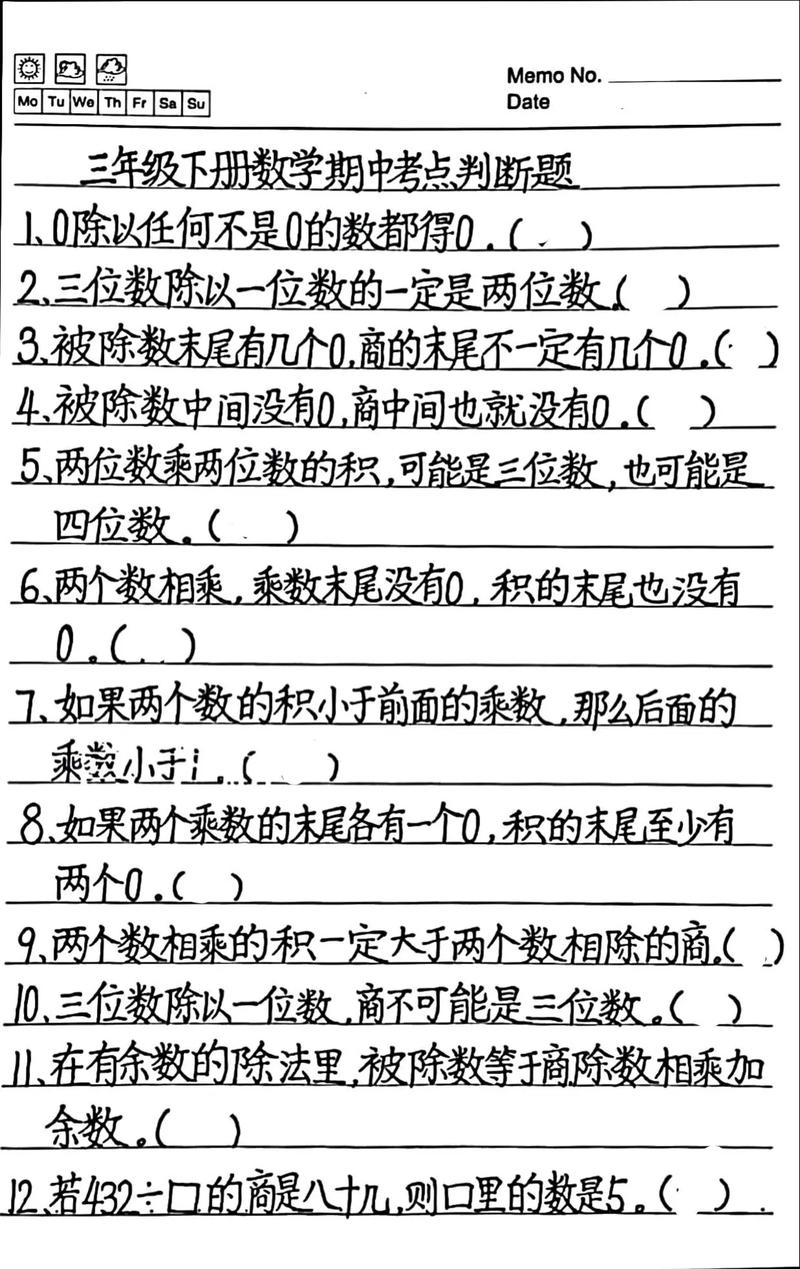

理解“为什么错”比“做对”更重要 时,我从不急于指出错误,而是请他们把题目用自己的话解释一遍,这个过程常常会自然暴露出理解上的偏差,孩子可能把“比原来多了”理解成“现在是原来的数量”,通过复述,孩子不仅能发现自己的问题,还会逐渐养成审慎阅读的习惯。

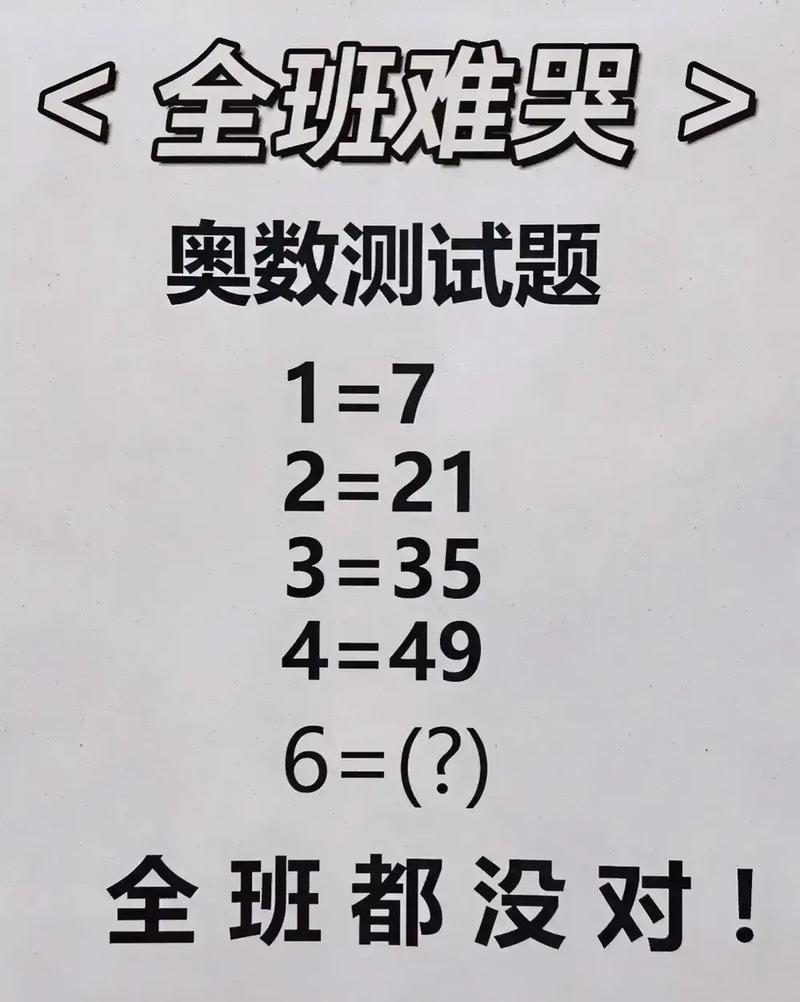

“画出来”是强大的理解工具

面对较为复杂的问题,视觉化是极佳的策略,线段图、简易示意图或简单的表格,都能将文字描述转化为直观形象,比如遇到年龄差问题,画几条线段表示不同人的年龄,关系就一目了然,这种方法特别适合帮助视觉型学习风格的孩子突破理解瓶颈。

给家长的实用建议:

- 创建安静的读题环境:减少干扰,让孩子能够专注理解题目内容。

- 鼓励“指读”习惯:低年级孩子用手指着字读,能有效提升注意力。

- 培养“题目复述”能力:让孩子用自己的话把题目要求说一遍。

- 接纳合理的思考时间:不要催促,给孩子足够的内部消化时间。

- 将数学融入日常对话:在购物、烹饪、旅行中自然地讨论数学问题。 的理解过程,实际上是语言理解、逻辑思维和想象力的综合锻炼,每个孩子都有独特的学习节奏,有的需要多看几遍,有的需要动手画图,有的需要口头解释,重要的是,我们要理解并尊重这种差异性,让孩子在安全、支持的环境中,逐步建立与数学的友好关系,当孩子学会如何“看”懂题目,数学对他们而言,就不再是一串令人困惑的符号,而是一次次有趣的思维探索。

发表评论