在初中数学教学中,作业批改与订正环节直接影响学生的学习成效,科学的处理方式不仅能巩固知识,更能培养严谨的思维习惯,以下是经过实践验证的高效操作方法。

批改策略:从符号到语言的艺术

批改不仅是判断对错,更是无声的对话,建议采用“符号标注+关键词提示”的双轨制:

• 对完全正确的题目打“√”,避免使用“×”号造成挫败感,可在错题旁画“△”符号,预留修正空间 • 在错误步骤旁用铅笔标注“计算复查”“公式误用”“概念混淆”等关键词,引导学生精准定位问题 • 对创新解法添加星标并批注“思路独特”,保护学生的求异思维

订正流程:构建可追溯的成长档案

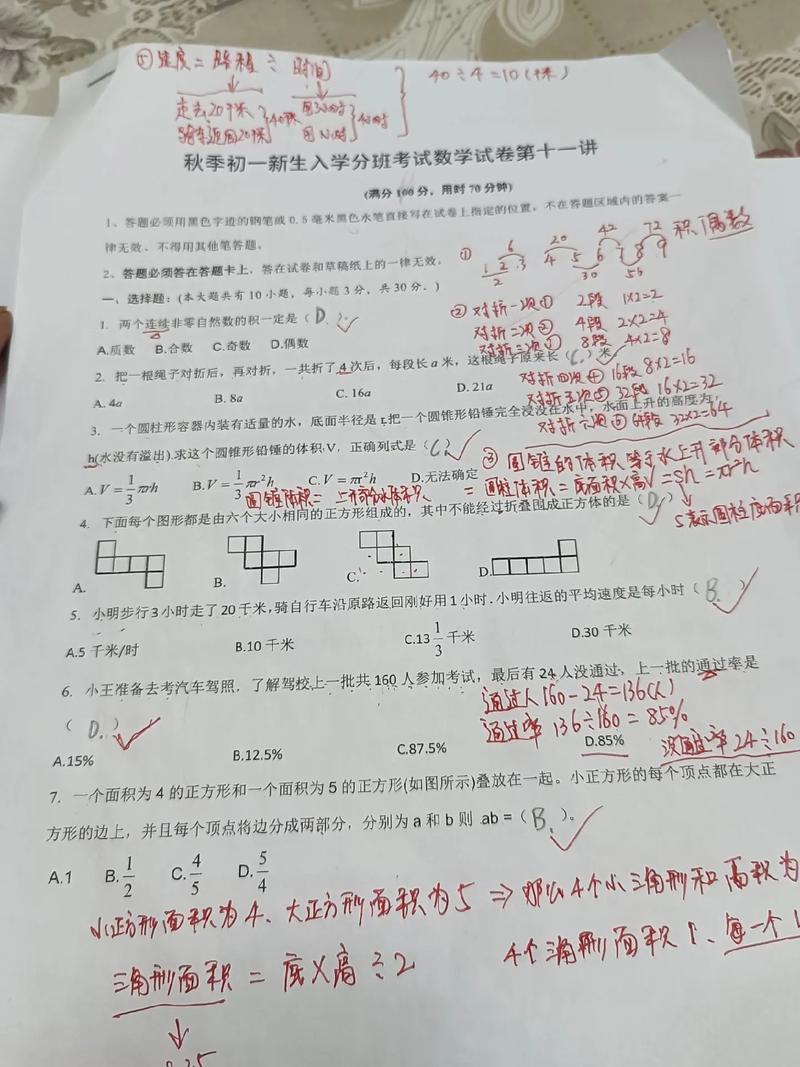

要求学生准备专用订正本,按“原题抄录—错误分析—规范解答—方法归纳”四步操作:

- 完整抄录原题(含原始错误)

- 用红笔分析错误原因:计算粗心/概念理解偏差/审题遗漏

- 用蓝笔书写完整规范的正确过程下方总结同类题目的解题要点

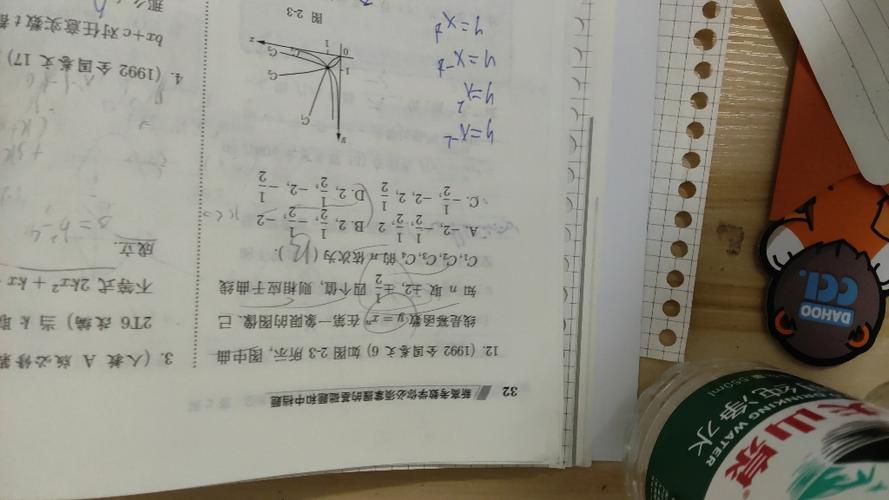

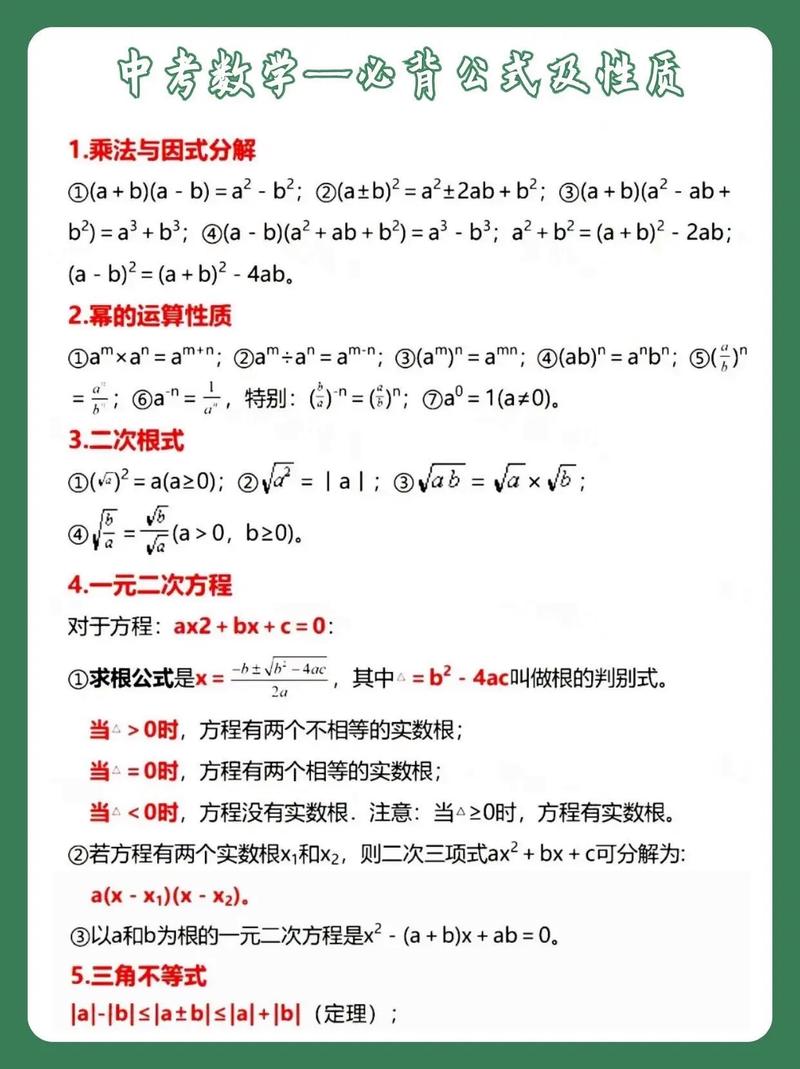

例如在解一元二次方程时,学生可记录:“需先判断△值再选择解法,配方法适用于二次项系数为1的情况”。

分层指导:精准对接个体需求

根据错误类型采取差异化对策:

• 基础计算错误:要求学生口述运算过程并录制音频 • 几何证明困难:提供思维导图模板辅助理清逻辑链 • 应用题理解障碍:用生活实例创设相似情境进行类比教学

追踪机制:形成教学闭环

实施“三级复查制度”:

- 首日同桌互查订正完整性

- 三日后抽样重做同类题型

- 周末将典型错题改编为课堂小测

这种循环强化能使知识留存率提升约40%。

家校协同:创建支持性环境

通过家长会演示规范订正方法,建议家长关注过程而非结果,当发现孩子反复出现同类错误时,可拍摄订正本页面与教师沟通,而非直接指导解题,避免形成二次干扰。

实践证明,将作业订正视为知识内化的关键环节,通过系统化管理和个性化指导,能有效提升学生的元认知能力,这需要教师保持持续的专业反思,不断完善批改策略,使每个红色标记都成为学生迈向精确思维的垫脚石。

还没有评论,来说两句吧...