一堂好的小学数学课,应该是充满探索乐趣的智慧旅程,它不仅传授知识,更重要的是点燃学生对数学的好奇心,培养他们的思维能力,这样的一节课是如何展开的呢?

从生活出发,巧妙导入

课堂伊始,一个精心设计的情境至关重要,这个情境应当来源于学生熟悉的生活,在学习“认识人民币”时,老师不会直接抛出元、角、分的概念,而是会创设一个“小小超市”的情景,孩子们带着自己制作的“钱币”去购买文具,在真实的“买卖”中,自然而然地产生了对人民币面值、换算关系的认知需求,这样的导入,让数学知识变得亲切、具体,学生从一开始就成为了学习的主动参与者。

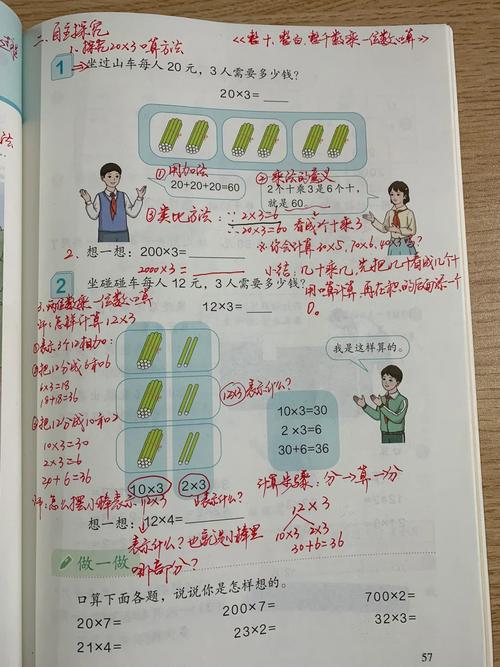

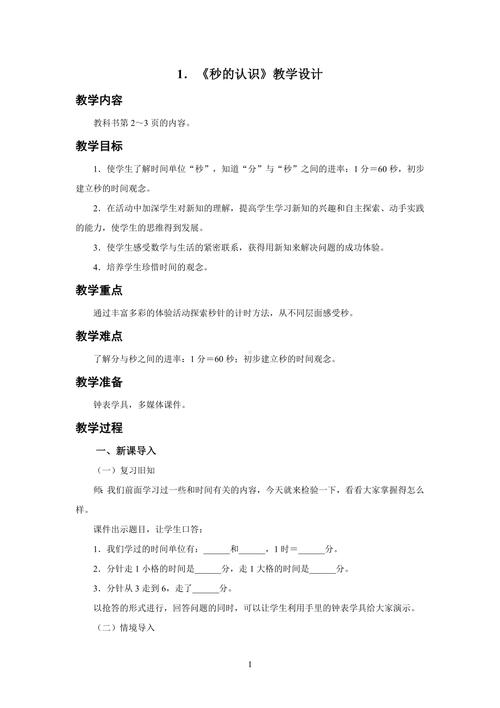

动手操作,探究新知

数学不是静止的符号,而是可操作的智慧,在课堂的核心环节,学生不应只是听众,更应是动手动脑的探索者,在探究“长方形的面积”时,老师会为每个小组提供一些面积为1平方厘米的小正方形,学生们通过亲自摆一摆、铺一铺,去发现铺满一个长方形需要多少个小正方形,从而自己建构出“长方形面积=长×宽”的计算方法,这个过程,是思维从具体形象到抽象概括的飞跃,学生获得的不仅仅是结论,更是研究问题的方法和成功的体验。

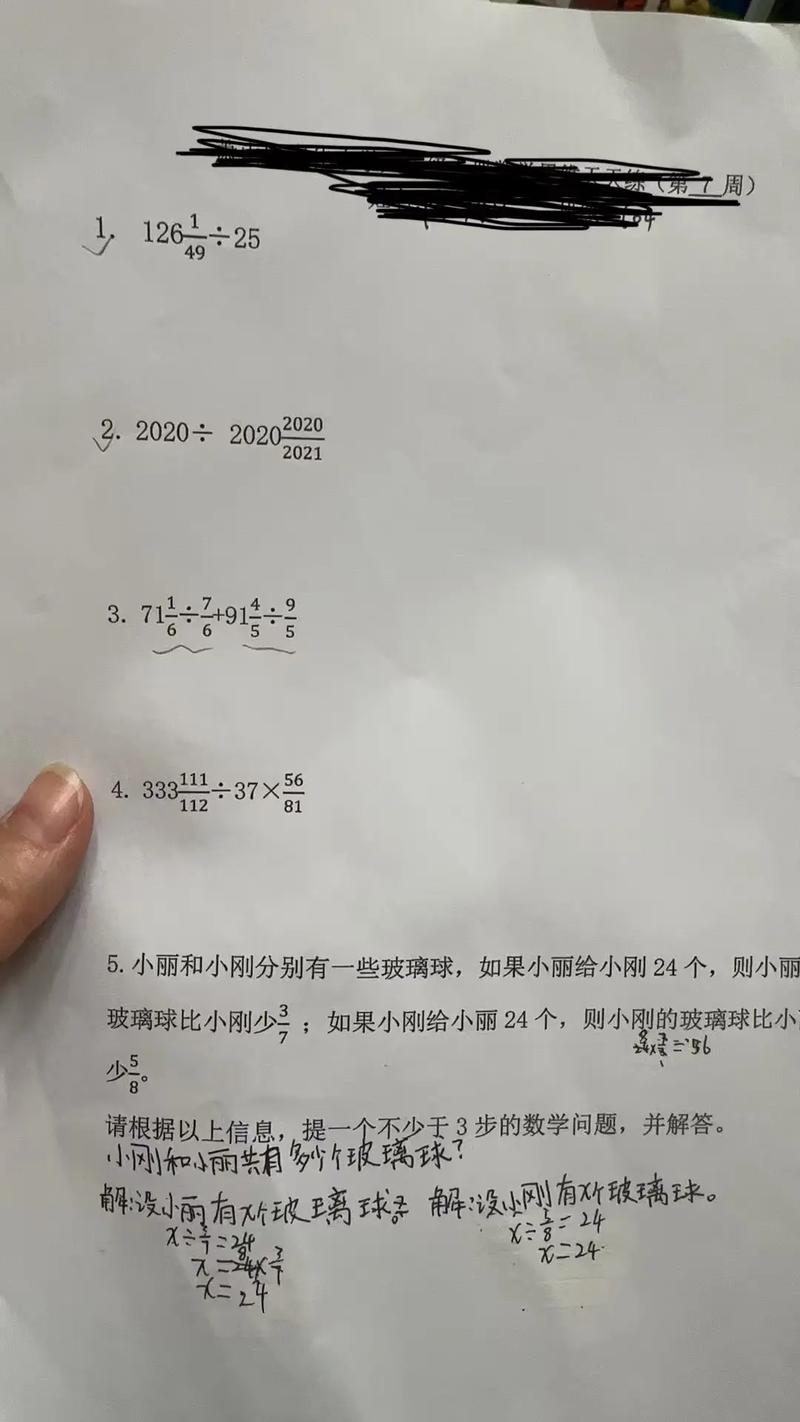

分层练习,巩固拓展

练习是巩固知识、形成技能的必要途径,有效的练习设计应具有层次性,满足不同学生的学习需求,第一层是基础巩固题,面向全体学生,确保掌握核心知识点,第二层是综合应用题,将新知与旧知结合,让学生在解决稍复杂的问题中提升综合运用能力,第三层是趣味拓展题,为学有余力的学生准备,可能是一个数学游戏,也可能是一个联系实际的开放性题目,旨在激发他们的挑战欲,发展数学思维。

交流评价,反思提升

一堂课的尾声,不应是思维的终点,老师会鼓励学生分享本节课的收获与疑惑。“通过今天的学习,你发现了什么?”“你是用什么方法解决这个问题的?”“还有什么不明白的地方?”这样的交流,既是对知识的梳理,也是对学习过程的反思,同伴之间不同的解题思路相互碰撞,常常能激发出新的火花,老师的适时点评与鼓励,则进一步强化了学生的学习信心。

个人观点:一堂成功的数学课,关键在于看见学生,看见他们的困惑,引导他们的思考,欣赏他们的创造,当课堂成为师生共同探索、彼此激发的磁场,数学便不再是书本上冰冷的公式,而成为学生手中探索世界、理解生活的有趣工具。

还没有评论,来说两句吧...