要撰写一份优秀的初中数学教案,教师需将专业知识与对学生认知特点的理解相结合,一份精心设计的教案不仅能提升课堂教学效率,更能点燃学生对数学的兴趣。

深入理解学生认知基础

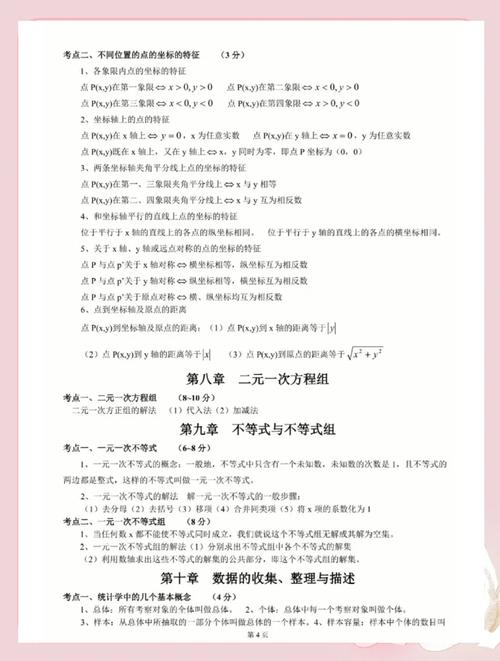

初中生的抽象逻辑思维正处于发展阶段,他们对数学概念的理解往往需要具体实例作为支撑,教师在备课前,应系统梳理学生已有的知识结构,在准备“一元一次方程”课程时,需确认学生是否牢固掌握了等式的基本性质,能否熟练进行代数式求值,这种前期评估能帮助教师精准定位教学起点,避免出现知识断层。

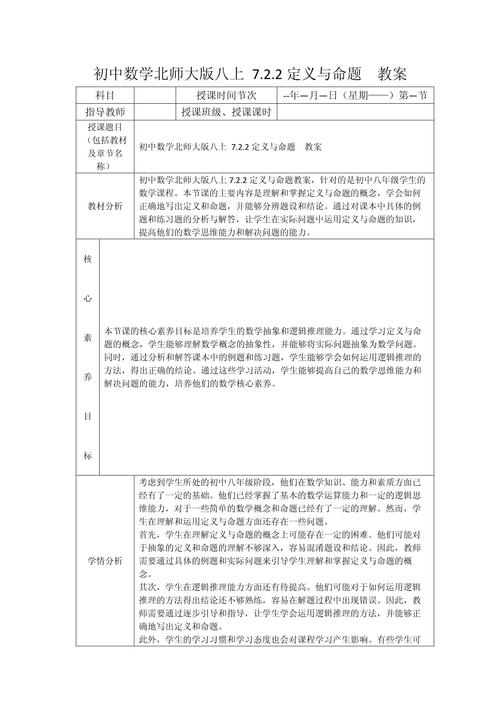

设定清晰可衡量的教学目标

教学目标的表述应具体、可观测、可评价,避免使用“了解”“理解”等模糊词汇,转而采用“能准确列出”“会独立解出”“可以解释……原理”等行为动词。“二元一次方程组”的目标可设定为:“学生能至少用两种不同方法解出标准形式的二元一次方程组,并能口头阐述两种方法的适用情境与优劣。”这样的目标为课堂练习和课后评估提供了明确依据。

搭建循序渐进的课程框架

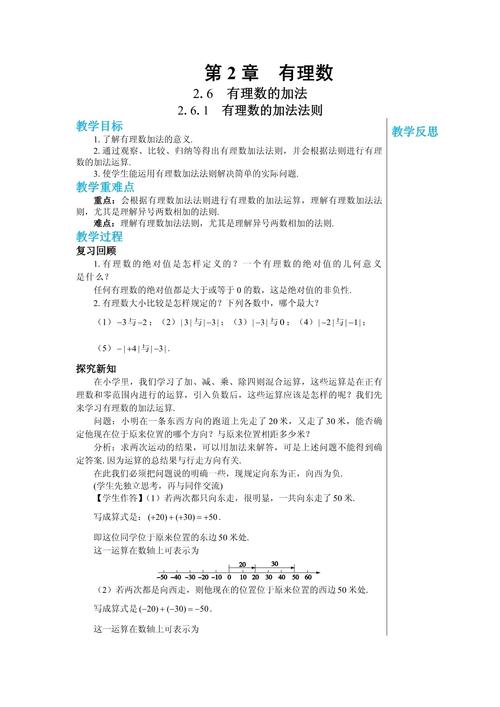

课程结构应遵循从具体到抽象、从简单到复杂的认知规律,典型的数学课堂可以设计为:

- 情境导入:从学生熟悉的现实问题切入,比如讲解“相似三角形”时,可提出“如何测量校园旗杆高度”的任务,激发探究欲望。

- 新知探究:引导学生通过观察、操作、猜想等方式主动构建知识,让学生亲手绘制不同比例的相似图形,测量对应边与角,自主归纳相似图形的核心特征。

- 范例精讲:精选具有代表性的例题,展示完整的解题思路与规范书写格式,重点剖析关键步骤的数学原理。

- 分层练习:设计基础巩固、能力提升、拓展挑战三个层次的练习题,确保不同水平的学生都能获得适宜的思维训练。

- 反思梳理:预留课堂最后五分钟,引导学生自主整理本节课的知识脉络、核心思想及易错点。

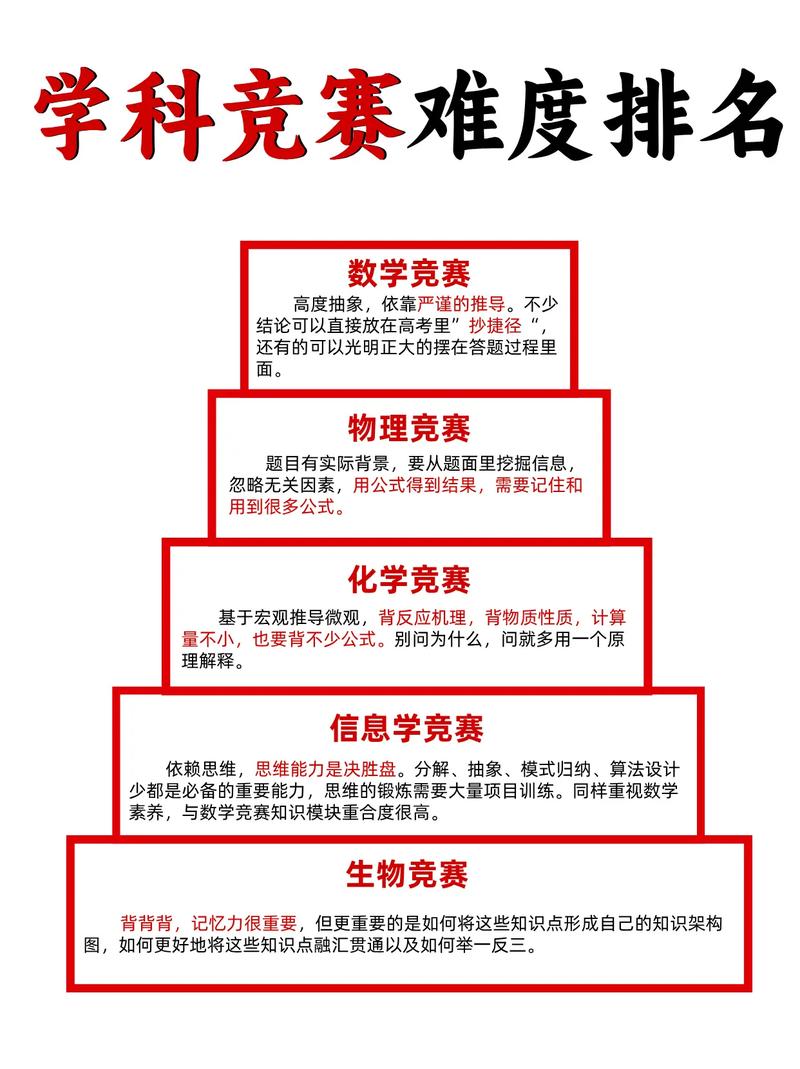

融入多元教学策略

针对数学学科特点,灵活运用多种教学手段:

- 直观化教学:对于几何课程,充分运用几何画板等动态软件,将图形变换过程可视化。

- 合作学习:在解决复杂应用题时,可组织小组讨论,鼓励学生交流不同的解题策略。

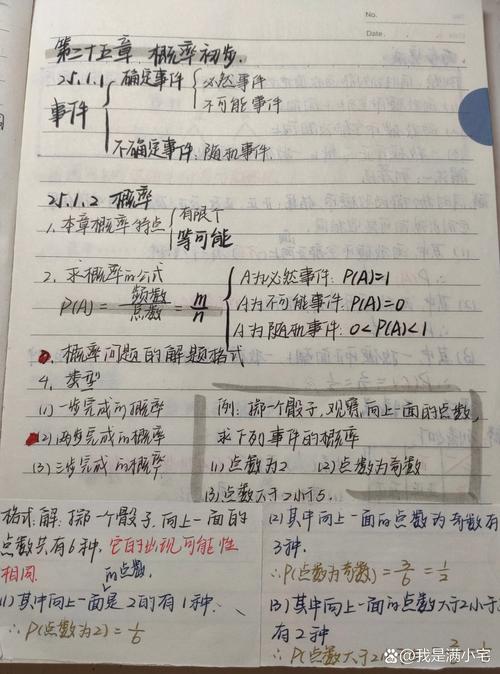

- 联系生活:在“概率初步”教学中,引导学生计算生活中的实际概率,如抽奖活动的中奖率,使知识学以致用。

设计持续有效的评估方案

教学评估应贯穿于整个教学过程,除了传统的课后作业与单元测试,课堂上的即时反馈同样重要,通过快速问答检测对当堂概念的掌握情况;巡视学生练习时,收集典型的解题思路或普遍性错误,作为调整教学进度的依据,作业批改不仅给出对错,更应使用启发性评语,指出思考的突破口。

笔者认为,优秀教案的精髓在于其动态调整的特性,教师应根据课堂的实际生成,灵活地微调预设环节,将教学重心始终放在促进学生真实的数学思维发展上。

发表评论