当孩子第一次打开数学公式书,薄薄的册页间挤满陌生符号,他们眼里常会闪过两种光芒:一种是发现秘密地图的兴奋,另一种是面对密码本的茫然。

公式书不是魔法咒语集

许多刚接触公式书的孩子会把公式当作需要背诵的咒语,记得邻居家小雨曾指着扇形面积公式问我:“这个像小尾巴的符号是什么意思?”我带她剪了个圆形纸片,对折再对折,当她亲手把扇形拼成近似长方形时,突然拍手:“原来公式是把图形变来变去的结果!”

这个发现过程很重要,公式书记录的不是需要死记硬背的结论,而是前人总结的智慧捷径,当孩子明白每个符号代表的具体意义,公式就从冰冷的字母组合变成了有温度的工具。

给公式注入生命

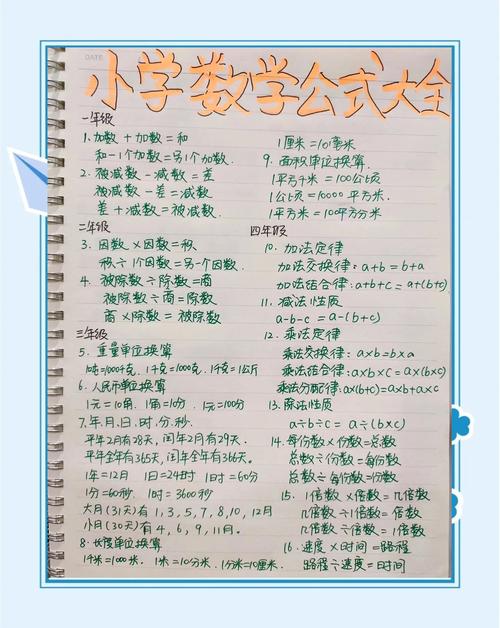

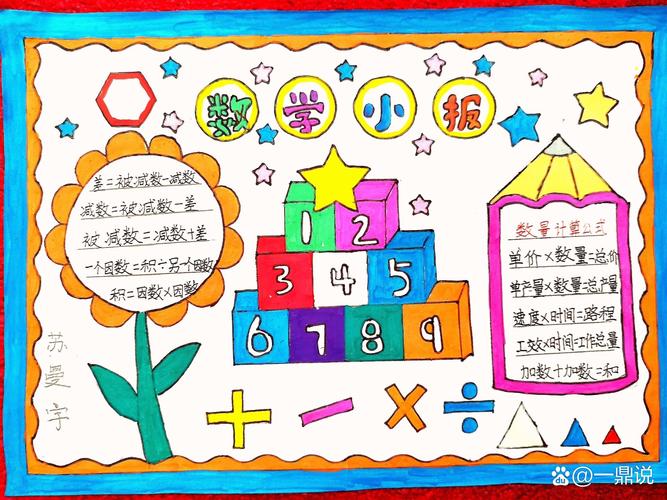

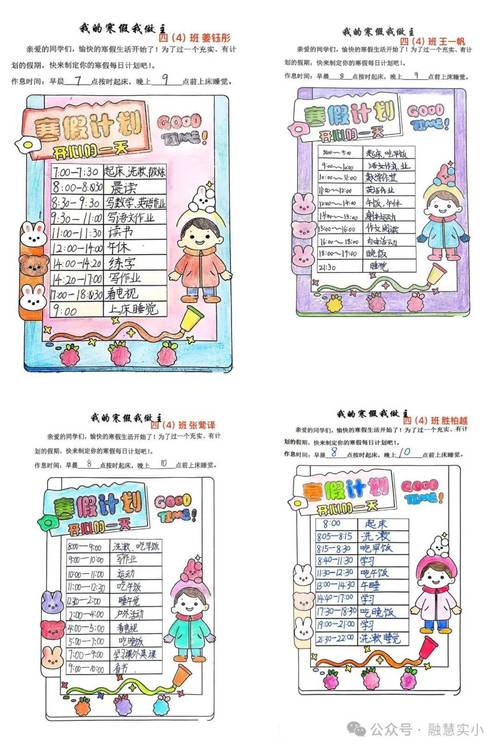

一本被频繁使用的公式书,往往布满折痕和批注,有个四年级学生在体积公式旁画了堆叠的方块,在速度公式处贴了张赛车贴纸,这些个性化的痕迹让公式书活了起来。

建议家长和孩子一起:

- 在每个公式旁画示意图

- 用不同颜色区分几何公式与代数公式

- 在书页空白处记录自己的记忆方法

经过这样的加工,公式书不再是统一印刷的教具,而是孩子个人化的学习伙伴。

建立公式之间的联系

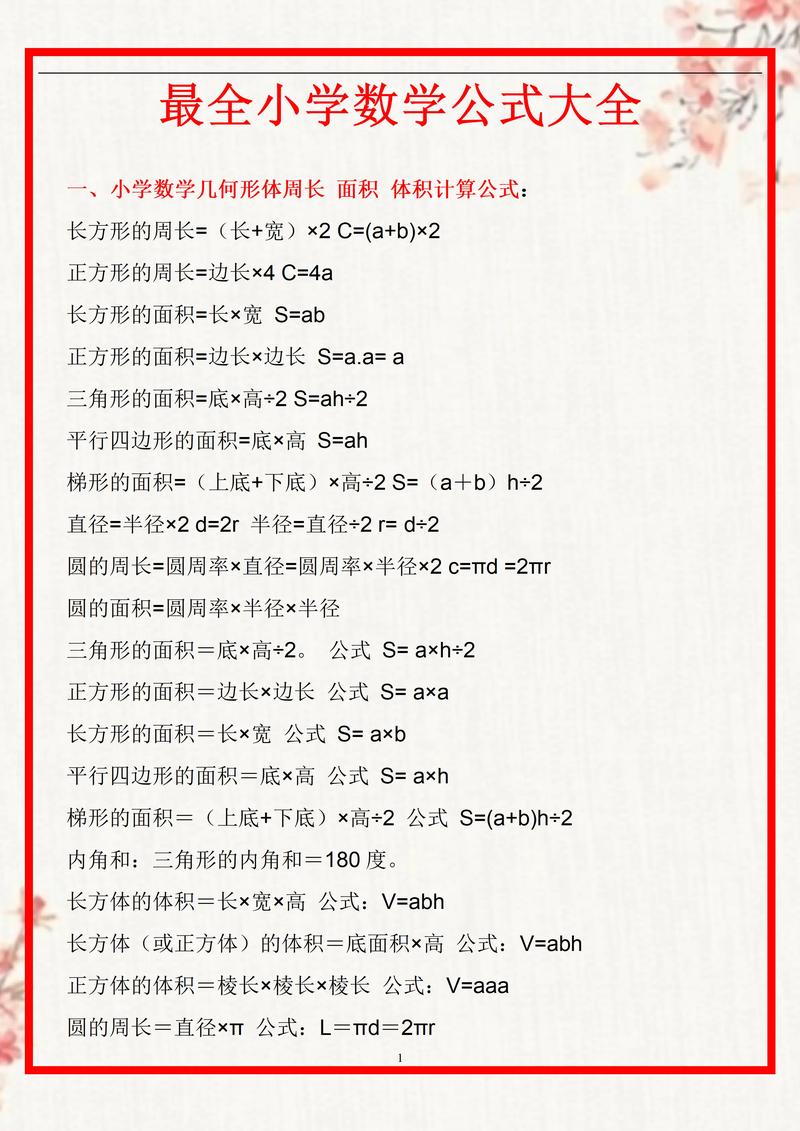

数学知识是网状结构,公式间的关联往往比单个公式更重要,比如理解了长方形面积公式,平行四边形面积就变得直观——通过剪拼转化,新公式自然浮现。

优秀的公式书会通过排版暗示这种联系,把相关联的公式放在相邻位置,用相同颜色标注相似结构,这些细节能帮助孩子构建知识网络,而非记忆零散知识点。

从工具书到思考脚手架

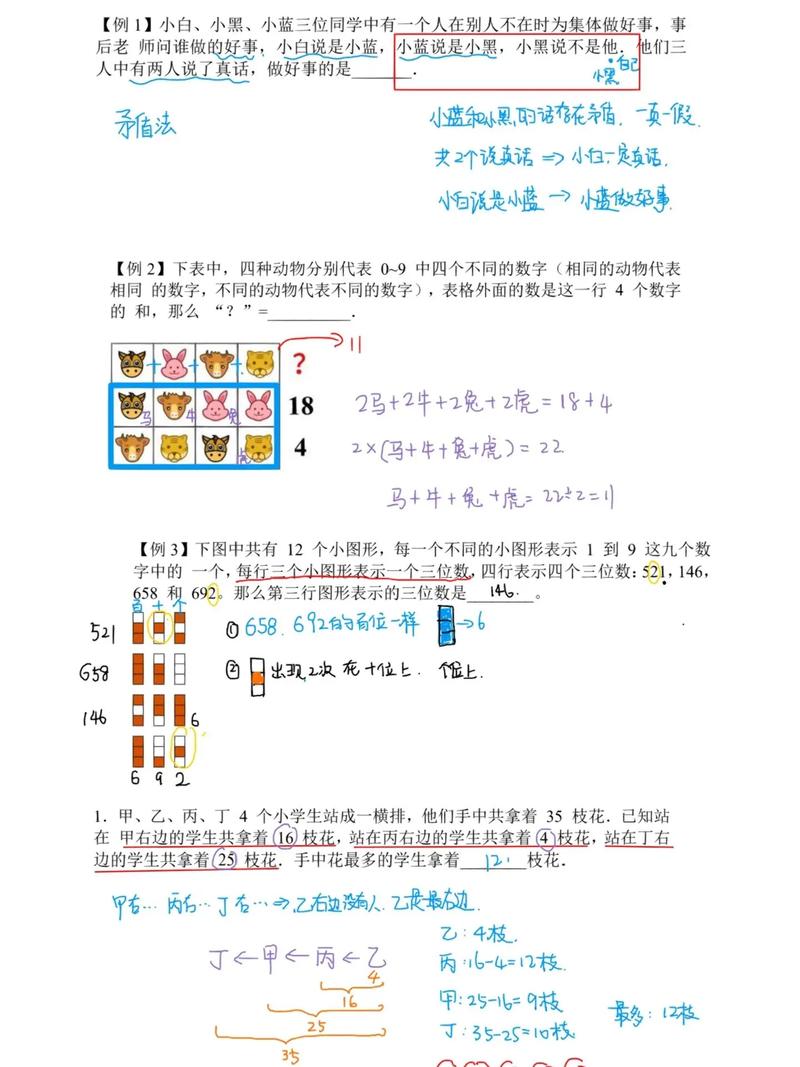

随着使用深入,公式书角色逐渐演变,初期它是查询工具,中期成为理解桥梁,最终应成为思考脚手架,当孩子遇到新问题时,能主动思考:“哪个公式能帮我解决这个问题?需要调整吗?”

这个过程需要教师和家长引导,不直接给出公式,而是提示:“我们学过类似情况的解决方法吗?”让孩子自己翻找、比较、选择,这种主动检索和应用的能力,比记住所有公式更有价值。

选择适合的公式书

市面上的公式书主要分三类:全解型侧重系统全面,图示型强调直观理解,趣味型注重生活应用,选择时应该考虑孩子的学习阶段和思维特点。

低年级学生适合图示丰富的版本,抽象思维较强的孩子可能更喜欢逻辑严密的呈现方式,关键是让孩子参与选择过程,找到他们愿意经常翻阅的版本。

翻烂的公式书往往意味着充分的使用,有位数学教师分享经验,他鼓励学生在公式书里写笔记、贴便签,甚至画漫画解释公式原理,这些被充分使用的公式书,真正成为了学习过程中的有机组成部分。

当公式书角微微卷起,内页留下思考痕迹,它就完成了从印刷品到思维伙伴的转变,这时,孩子看待数学的眼光已经不同——他们不再害怕符号,而是学会与公式对话,用这种特殊语言解开世界的奥秘。

还没有评论,来说两句吧...