在高中数学学习中,集合是基础且重要的概念,它帮助我们组织和分析数学对象,理解集合符号不仅能提升逻辑思维,还能为后续学习打下坚实基础,下面,我将介绍一些常见的集合符号及其用法,帮助大家轻松掌握。

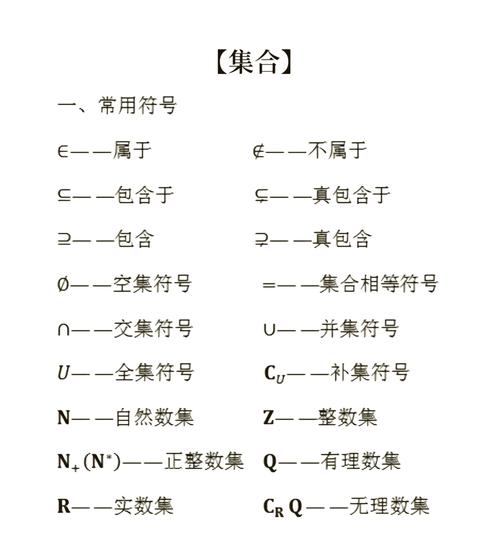

符号“∈”表示“属于”,用于描述一个元素是否在某个集合中,如果a是集合A的元素,我们写作a ∈ A,相反,“∉”表示“不属于”,如b ∉ A,意味着b不在集合A中。

符号“⊆”代表“子集”,表示一个集合的所有元素都包含在另一个集合中,集合B是集合A的子集,记作B ⊆ A,如果B是A的子集且B不等于A,我们有时用“⊂”表示真子集,但需注意教材差异。

“∪”表示“并集”,指两个集合所有元素的组合,若集合A和B的并集为C,则C = A ∪ B,A = {1,2},B = {2,3},A ∪ B = {1,2,3}。

“∩”表示“交集”,指两个集合共有的元素,如A ∩ B,即A和B的交集,在上例中,A ∩ B = {2}。

空集符号“∅”表示不含任何元素的集合,常用于表示无解或初始状态,全集符号“U”常表示讨论范围内的所有元素集合。

补集符号如“A^c”或“A'”,表示全集中不属于A的元素,如果U是全集,A^c = {x ∈ U | x ∉ A}。

这些符号在解决方程、概率和函数问题时非常实用,通过多练习例题,你能更快熟悉它们的应用。

在我看来,掌握集合符号就像学习一门新语言,它能简化复杂问题,让数学思维更清晰,建议结合实际问题多运用,逐步培养严谨的数学习惯。

还没有评论,来说两句吧...