高中数学教学的设计,直接关系到学生的思维培养与知识建构,一份优秀的教学设计,不仅是知识的传递,更是激发兴趣、引导探究的过程,以下是几个核心的设计方向。

确立清晰且分层的教学目标

教学设计的起点是目标,高中数学不能仅停留在“学生能记住公式”层面,而应设定包含知识技能、过程方法、情感态度的多维目标。

- 基础目标: 确保学生掌握核心概念、定理与公式,并能进行准确计算,学习三角函数时,理解正弦、余弦的定义是基石。

- 能力目标: 重点培养学生的问题解决能力、逻辑推理能力与空间想象能力,在讲解立体几何时,引导学生通过模型观察、逻辑推导来证明线面关系。

- 素养目标: 更高层次的目标是培养学生的数学思维和科学态度,使其能运用数学眼光观察现实世界,在函数教学中,引导学生分析社会现象中的数据变化规律。

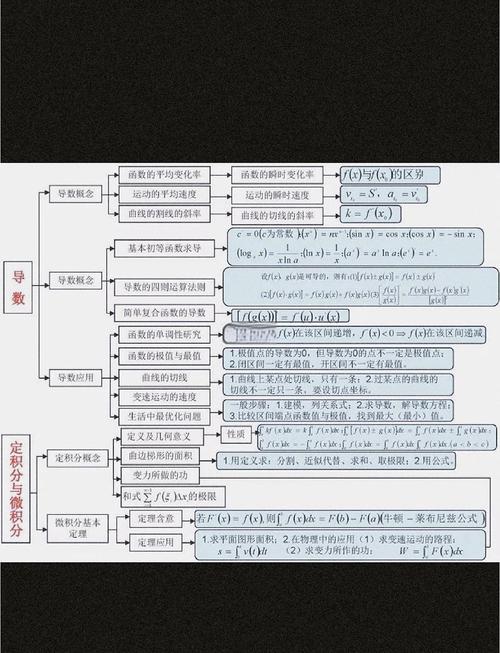

构建逻辑连贯的知识体系

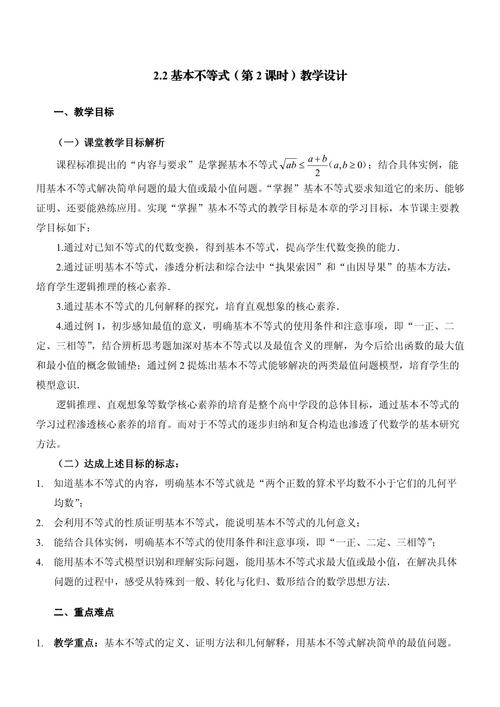

数学知识并非孤立存在,教学设计需注重章节内与跨章节的连贯性。

- 单元内串联: 新知识的引入应建立在学生已有认知基础上,从具体的二次函数图像入手,自然过渡到抽象的函数性质分析。

- 跨章节联结: 主动建立不同模块知识间的联系,解析几何与函数图像、向量工具在立体几何中的应用,都是绝佳的联结切入点,这能帮助学生构建网状知识结构,加深理解。

采用启发与探究并重的教学方法

被动听讲远不如主动参与,教学设计应创设情境,引导学生成为知识的发现者。

- 问题驱动教学: 通过设计一环扣一环的启发性问题,引导学生自主思考,逐步接近知识核心,在引入导数概念前,可先提出“如何精确求解瞬时速度”这一经典问题。

- 合作探究学习: 针对一些综合性、开放性的问题,组织学生进行小组讨论与合作探究,在交流与思辨中,学生的思维深度与广度得以拓展。

- 技术融合应用: 合理运用几何画板、图形计算器等工具,将抽象的数学概念可视化、动态化,动态演示圆锥曲线的形成过程,能使理解更为直观深刻。

设计多元化的评价与反馈机制

评价不仅是评判,更是为了改进教与学。

- 过程性评价: 关注学生在课堂提问、小组讨论、作业完成过程中的表现,及时了解其思维动向与困难所在。

- 分层作业设计: 作业应包含巩固性练习与拓展性挑战,满足不同层次学生的需求,让每个学生都能获得成就感。

- 实践应用评价: 设计一些与生活相关的微型项目,如利用概率知识分析抽奖活动,评估学生运用数学解决实际问题的能力。

数学教学是一门艺术,其核心在于点燃思维的火花,作为教育实践者,我们应不断反思与优化设计,让课堂成为学生探索数学魅力的起点,而非知识的终点站。

还没有评论,来说两句吧...