在初中阶段,数学概念的理解对于学生来说至关重要,这些概念不仅是数学知识的基础,也是培养学生逻辑思维和解决问题能力的重要工具,以下将详细分析初中如何理解数学定义:

1、数与代数

自然数:从1开始的正整数,用于计数和排序。

整数:包括自然数、0和负整数,表示数量的增减。

分数:有限小数或无限循环小数的比值形式,用于表示部分量。

小数:没有小数点后面数字的数,用于更精确的数值表示。

百分数:表示百分之几的数,常用于比例和百分比计算。

代数式:使用字母和数字表示的数学表达式,可以简化计算过程。

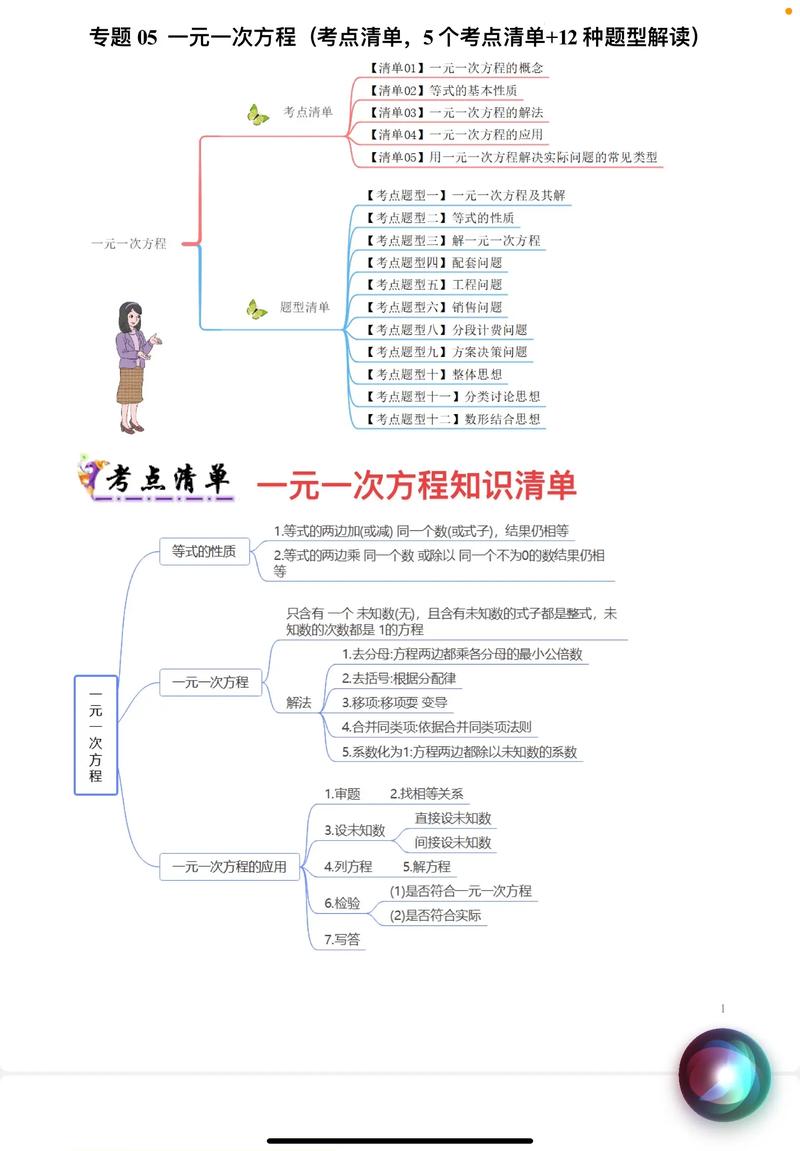

方程:一个等式,其中包含一个或多个未知数,用于求解未知数的值。

不等式:包含不等号的数学语句,用于表示两个量之间的大小关系。

等比数列:每个数都是前一个数乘以同一个常数得到的序列,用于描述指数增长现象。

因式分解:将一个代数式分解成更简单的乘积形式,用于简化计算和解题。

2、几何与图形

点:在平面上没有长度和宽度的位置,是构成几何图形的基本元素。

直线:由无限多个点组成的连续路径,用于描述方向和位置。

角:由两条射线的公共端点形成的图形,用于测量平面内的角度大小。

三角形:由三条线段首尾相连组成的图形,是最基本的多边形之一。

四边形:由四条线段首尾相连组成的图形,包括正方形、长方形等特殊类型。

平行线:在同一平面内永不相交的两条直线,用于描述空间中的方向关系。

相似和全等:形状相同但大小不一定相等的图形称为相似;形状和大小都相等的图形称为全等。

立体图形:如立方体、圆柱体等,用于描述三维空间中的物体形状。

体积和表面积:分别指立体图形所占的空间大小和表面的总面积,用于计算物体的大小和覆盖范围。

3、函数与方程

函数:描述自变量和因变量之间关系的数学表达式,用于建模和预测。

方程:包含未知数的等式,用于求解未知数的值。

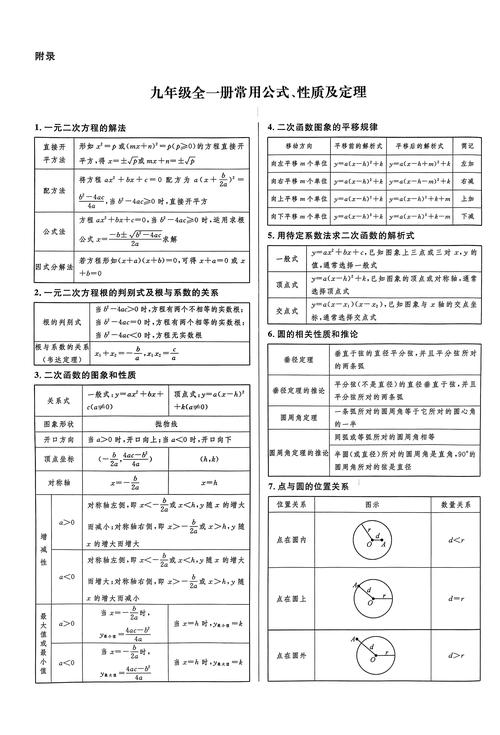

一次方程:最高次数为一的方程,如\(ax + b = 0\)。

二次方程:最高次数为二的方程,如\(ax^2 + bx + c = 0\)。

不等式组:由多个不等式组成的系统,用于解决复杂的数量关系问题。

函数图像:在坐标系中表示函数关系的图形,有助于直观理解函数性质。

线性函数:形式为\(y = ax + b\)的函数,图像是一条直线。

二次函数:形式为\(y = ax^2 + bx + c\)的函数,图像是一条抛物线。

反比例函数:形式为\(y = \frac{k}{x}\)的函数,图像是双曲线的一部分。

4、统计与概率

平均数:一组数据的算术平均值,用于描述数据的集中趋势。

中位数:将一组数据从小到大排列后位于中间位置的数,也是集中趋势的一种度量。

众数:一组数据中出现次数最多的数,反映数据的一般水平。

方差和标准差:衡量一组数据分散程度的统计量,方差是各数据与平均数之差的平方的平均数,标准差是方差的平方根。

概率:描述随机事件发生可能性的数值,范围从0到1。

频率分布:通过表格或图表展示数据的频率分布情况,有助于理解数据的分布特征。

抽样方法:从总体中抽取样本的方法,包括简单随机抽样、分层抽样等。

假设检验:根据样本数据对总体参数进行推断的过程,用于验证假设是否成立。

5、逻辑与推理

命题:可以判断真假的陈述句,是逻辑推理的基础。

充分条件:如果A则B,即A是B发生的充分条件。

必要条件:只有B才能A,即B是A发生的必要条件。

充要条件:既是充分条件又是必要条件的情况。

演绎推理:从一般到特殊的推理过程,是由前提必然得出结论的逻辑方法。

归纳推理:从特殊到一般的推理过程,是由个别事实推出一般结论的逻辑方法。

类比推理:根据两个对象在某些方面的相似性推断它们在其他方面也相似的逻辑方法。

证明:通过逻辑推理证实某个命题的真实性的过程。

为了更好地理解和应用这些数学定义,以下是一些建议和注意事项:

重视基础知识的学习:确保掌握每一个基本概念的定义和性质。

多做练习题:通过大量的练习来巩固知识点,提高解题技巧。

培养逻辑思维能力:学会运用逻辑推理来解决数学问题。

关注实际应用:尝试将数学知识应用于实际生活中的问题解决。

初中数学概念的理解是一个循序渐进的过程,需要学生在学习过程中不断积累和思考,通过上述内容的分析可以看出,数学不仅仅是一门学科,更是一种思维方式和解决问题的工具,正确理解和掌握数学定义对于培养学生的综合素质具有重要意义。

发表评论