要学好初中浮力及其相关的数学知识,需要从理解基本概念入手,逐步深入到公式推导和应用,以下是一些具体的建议和步骤:

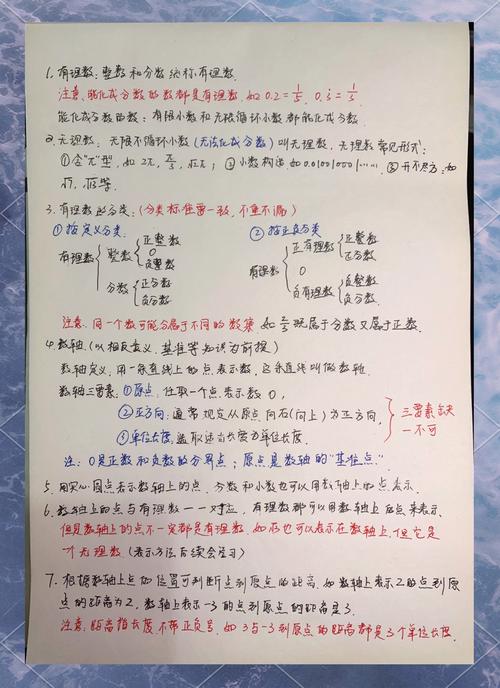

1、理解基础概念

浮力的定义:浮力是指物体浸入液体时受到的向上托力,其大小等于物体排开液体的重量。

浮力方向:浮力的方向总是竖直向上的,与重力方向相反。

浮力的实质:浮力的实质是液体对浸入其中的物体施加的压力差。

物体的浮沉条件:物体在液体中的浮沉取决于它所受的浮力与重力的关系,当浮力大于重力时,物体上浮;当浮力小于重力时,物体下沉;当浮力等于重力时,物体悬浮或漂浮。

2、掌握关键公式

浮力计算公式:\( F_b = \rho_{液} \times V_{排} \times g \) \( F_b \) 是浮力,\( \rho_{液} \) 是液体密度,\( V_{排} \) 是排开液体的体积,\( g \) 是重力加速度。

压强公式:\( P = \frac{F}{S} \),用于计算物体在液体中某一点的压强。

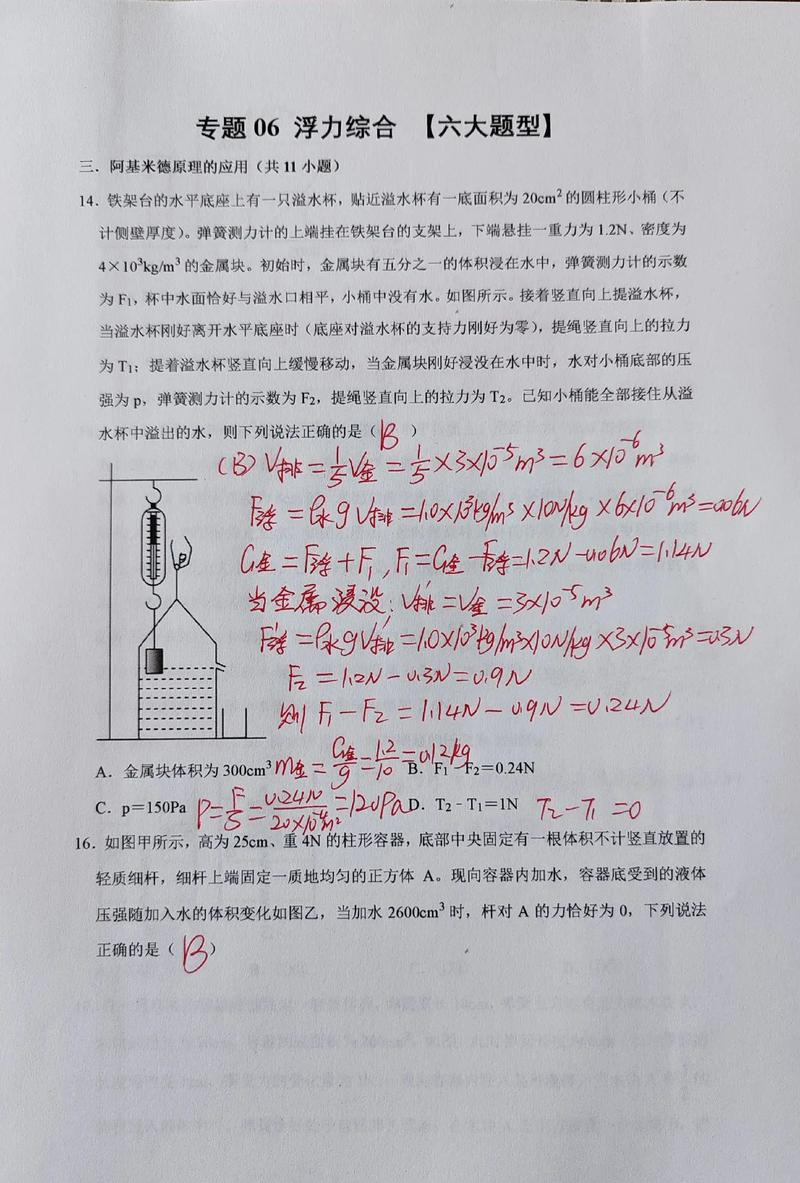

阿基米德原理:浸在液体中的物体受到的浮力,等于它排开液体的重量。

3、应用实例分析

漂浮问题“五规律”:

- 规律一:物体漂浮在液体中,所受的浮力等于它受的重力。

- 规律二:同一物体在不同液体里,所受浮力相同。

- 规律三:同一物体在不同液体里漂浮,在密度大的液体里浸入的体积小。

- 规律四:漂浮物体浸入液体的体积是它总体积的几分之几,物体密度就是液体密度的几分之几。

- 规律五:将漂浮物体全部浸入液体里,需加的竖直向下的外力等于液体对物体增大的浮力。

4、解决常见错误前概念

与物体外观和性质有关的前概念:

- 实心的物体会下沉,空心的物体会上浮。

- 体积大的物体受到的浮力大,体积小的物体受到的浮力小。

与液体有关的前概念:

- 物体在海水中容易浮是因为海水里面有盐分的原因。

- 因为水的密度不变,所以人从浅水区走到深水区受到的浮力是不变的。

与物体和液体的相互作用有关的前概念:

- 沉体不受浮力,只有浮体才受浮力。

- 一切在液体中的物体都受到浮力的作用(或物体只要排开水就有浮力)。

5、复习和总结

模型方法:运用模型的方法可以将以往教师讲解、学生模拟练习的传统复习模式转变为更加直观和易于理解的方式。

归纳梳理:通过归纳梳理浮力知识的基本结构和解决构建浮力知识的复习方式,可以有效地温故知新。

6、实践和应用

实验验证:通过实验验证浮力的相关理论,例如使用不同密度的液体和不同形状的物体进行实验,观察并记录数据。

实际应用:将浮力知识应用于实际问题中,例如计算船只在不同水域的浮力变化,或者解释为什么热气球能够升空。

通过以上步骤和方法,可以更好地理解和掌握初中浮力及其相关的数学知识,重要的是要结合实际操作和理论学习相结合的方式,不断巩固和深化对浮力概念的理解。

发表评论