初中数学试卷的选择是学生学习过程中的一个重要环节,它不仅关系到学生对所学知识的巩固与提升,还直接影响到学生的学习兴趣和信心,为了帮助学生更好地选择适合自己的试卷,下面将从多个角度进行详细分析:

1、考试的分类与作用

考试的分类:初中数学考试主要分为平时测试、单元测试、期中考试和期末考试等几种类型,平时测试主要用于日常教学过程中的知识点检测,单元测试用于检验学生对某一知识模块的掌握情况,期中考试和期末考试则用于综合评估学生在一个学期或学年的学习成果。

考试的作用:考试不仅是对学生学习效果的检测手段,也是教师反思和改进教学方法的重要依据,通过考试,可以发现学生在学习过程中存在的问题,有针对性地进行辅导和调整,考试还可以激励学生的学习热情,促进其全面发展。

2、编制试题的基本原则

科学性原则:试题应符合数学学科的基本规律和逻辑,避免出现偏题、怪题和死记硬背的题目,试题的设计要能够全面考察学生的知识和技能,注重过程评价与结果评价相结合。

公平性原则:试题的难度应适中,既不能过于简单,也不能过于复杂,以确保所有学生都有公平的机会展示自己的水平,试题的内容应涵盖课程标准要求的所有知识点,避免偏向某一特定内容。

创新性原则:试题的设计应具有一定的创新性,能够引导学生灵活运用所学知识解决问题,可以设计一些探索题和开放题,鼓励学生发散思维,培养创新能力。

3、编制试卷的一般程序

确定测验目的:根据课程标准或考纲,明确教学目的和题目的作用,期中考试的目的是检验学生在前半学期的学习成果,期末考试则是对全学期知识的全面评估。

设计双向细目表:根据测验目的确定目标知能要素、认知或操作水平,制订编题计划,双向细目表可以帮助教师系统地安排试题的类型和难度,确保试卷的科学性和全面性。

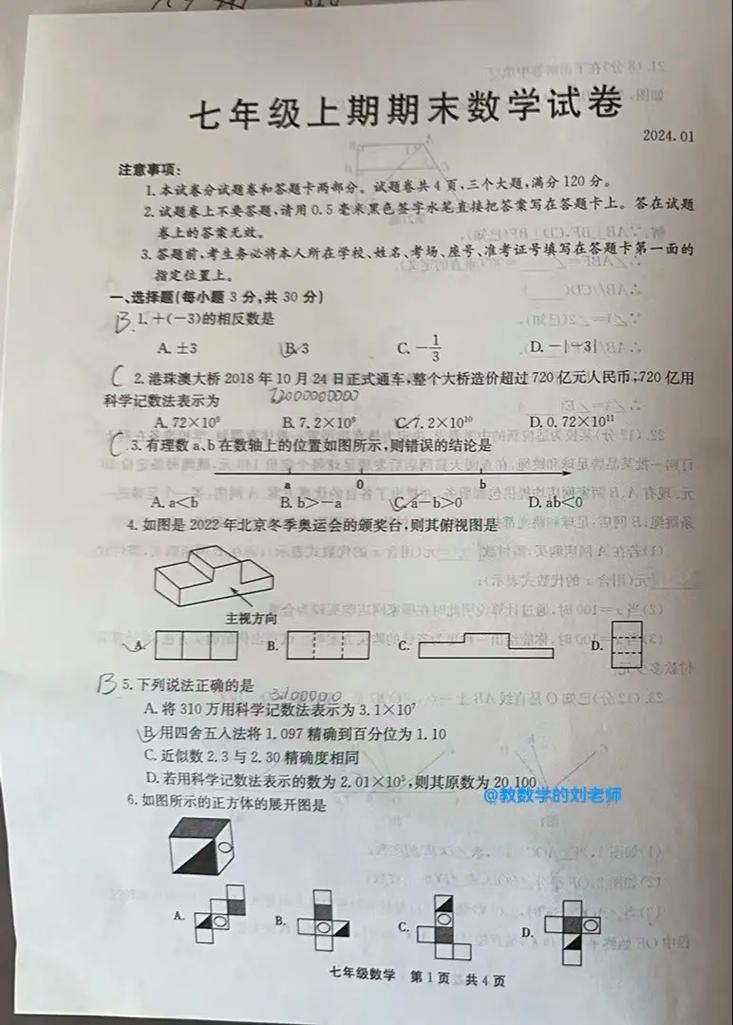

编制试卷:选择合适的题型、题材,编制试卷,题型可以包括选择题、填空题、判断题、解答题等,题材应贴近学生的生活实际,增强趣味性和实用性。

4、编制试题的常用技巧

排除选项法:利用基本的概念、定理,把题目所给的四个结论逐一代入题目进行简单的运算,淘汰易于判断的错误答案,这种方法适用于选择题,可以提高做题效率和准确度。

赋予特殊值法:对于涉及字母取值范围的选择题,可以赋予特殊值进行计算和推理,从而淘汰错误答案,这种方法适用于特殊函数、特殊图形、特殊数值等场景。

直接求解法:对于由填空题、判断题、解答题改编而来的选择题,可以直接从题目条件出发,通过正确的运算或推理得出答案,这种方法在解答题中较为常见。

数形结合法:主要用于解决与图形或图像有关的选择题,通过数形结合的方法寻求解题思路,利用几何图形的性质解决代数问题。

枚举法:列举所有可能的情况,然后作出正确的判断,这种方法适用于需要分类讨论的问题。

待定系数法:假设待定系数,根据题意列出方程(组),通过解方程(组)求得待定系数,从而确定函数关系式,这种方法在中考数学中应用广泛。

5、衡量试卷质量的指标

难度:试卷的难度应适中,既能考察学生的基本知识,又能挑战其思维能力,难度可以通过试题的正确率来衡量,一般控制在60%-80%之间为宜。

区分度:试卷应具有良好的区分度,能够区分不同水平的学生,区分度可以通过高低分组学生的得分差异来衡量,差异越大说明区分度越好。

信度:试卷的信度是指其测量结果的一致性和稳定性,信度可以通过重复测量同一群体的得分差异来衡量,差异越小说明信度越高。

效度:试卷的效度是指其测量结果与预定目标之间的相关性,效度可以通过专家评审和统计分析来衡量,确保试题能够有效反映学生的学习状况。

6、编制试卷应注意的几个问题

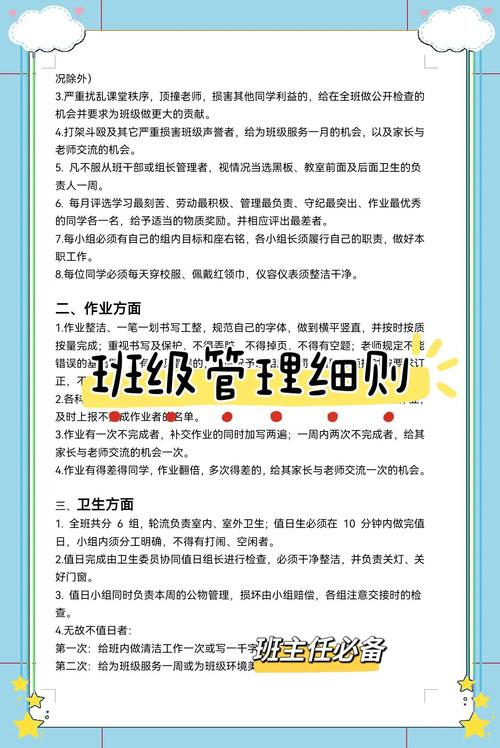

避免偏题怪题:试题应符合课程标准的要求,避免出现偏题、怪题和死记硬背的题目,试题的设计应贴近学生的生活实际,增强趣味性和实用性。

控制客观试题比例:试卷中应适当控制客观试题的比例,设置一些探索题和开放题,以更多地暴露学生的思维过程,这样可以更全面地考查学生的综合素质。

注重过程评价:评价不仅要关注学生的学习结果,还要关注学习过程中的变化和发展,教师应善于利用评价所提供的信息,适时调整和改善教学过程。

7、表格示例

| 维度 | 具体内容 | |

| 考试分类 | 平时测试、单元测试、期中考试、期末考试 | |

| 考试作用 | 检测学习效果、反思教学方法、激励学习热情、促进全面发展 | |

| 编制原则 | 科学性、公平性、创新性 | |

| 编制程序 | 确定测验目的、设计双向细目表、编制试卷 | |

| 常用技巧 | 排除选项法、赋予特殊值法、直接求解法、数形结合法、枚举法、待定系数法 | |

| 质量指标 | 难度、区分度、信度、效度 | |

| 注意事项 | 避免偏题怪题、控制客观试题比例、注重过程评价 |

初中数学试卷的选择应综合考虑考试的分类与作用、编制试题的基本原则、编制试卷的一般程序、编制试题的常用技巧以及衡量试卷质量的指标等多个方面,通过科学合理地选择试卷,可以有效地提高学生的学习效果,激发其学习兴趣和自信心,教师也应不断反思和改进教学方法,以适应不同学生的学习需求。

发表评论