哎,数学这事儿吧,有时候真能把人整懵,特别是刚入门的小白家长,是不是总在想:数学非得正襟危坐才能学吗? 今天咱们就唠点大实话——数学本身不就是人类最大的游戏吗? 那些数字排列组合的规律,跟俄罗斯方块堆叠的爽感简直异曲同工啊!

一、先把"数学课"三个字从脑子里删掉

你发现没?小孩天生就是数学家,他们数楼梯台阶、分糖果、比谁跑得快,全在无意识玩数学,家长最容易踩的坑就是:"来,今天咱们上数学课!" 孩子一听这词,脑子里立马弹出"作业本+练习题"的画面,兴趣直接砍半。

举个真实案例:我家小侄子学加减法那会儿,我偷偷把数学书藏起来,改玩超市收银游戏,用真硬币(当然擦干净了)、贴纸价签,让他自己算"买两根棒棒糖要花多少钱",结果你猜怎么着?这娃现在看到打折标签比我还激动,心算速度蹭蹭涨。

二、生活才是24小时不打烊的数学教室

厨房就是最好的实验室!和面时问孩子:"咱们要加300克面粉,已经放了125克,还要倒多少?" 这时候孩子脑子里蹦出来的不是冷冰冰的数字,而是香喷喷的面包,实测过,用这招教分数特别管用——切披萨时分四分之一,可比作业本上画圆圈直观多了。

再透露个绝招:出门遛弯就是行走的几何课,看路边的停车位是不是平行四边形?树叶的脉络藏着什么对称规律?连井盖为什么是圆的都能扯出圆周率概念(虽然对小孩不用讲那么深),关键是让孩子发现——数学根本不是课本里的怪物,而是藏在生活每个角落的寻宝游戏。

三、动手操作比刷题管用10倍

你知道吗?用积木学立体几何,理解速度能快3倍(某师范大学实验数据),别急着买教具,家里现成的乐高、磁力片、甚至揉成团的袜子都能用,比如要理解"体积"概念,直接拿两个盒子让孩子装弹珠,装完再数数,比背公式实在多了。

这里必须划重点:

低级错误往往源于缺乏具象认知(比如6和9写反)

摆弄实物时大脑会建立神经突触连接

错误操作反而是最佳学习机会(积木搭塌了?正好讨论结构稳定性!)

四、数学故事比练习题有趣100倍

听说过"数字人格化"教学法吗?把12345想象成性格迥异的小伙伴:

- 1像竹竿先生爱站排头

- 8像个戴眼镜的胖老板

- 0是个神奇的魔术师(任何数乘以它都会消失!)

有个家长跟我分享,她家娃总记不住乘法表,后来编了个"数字王国大逃杀"的故事,9要打败7必须念出7×9=63的咒语,结果两周后孩子能把整个乘法表当Rap唱出来。

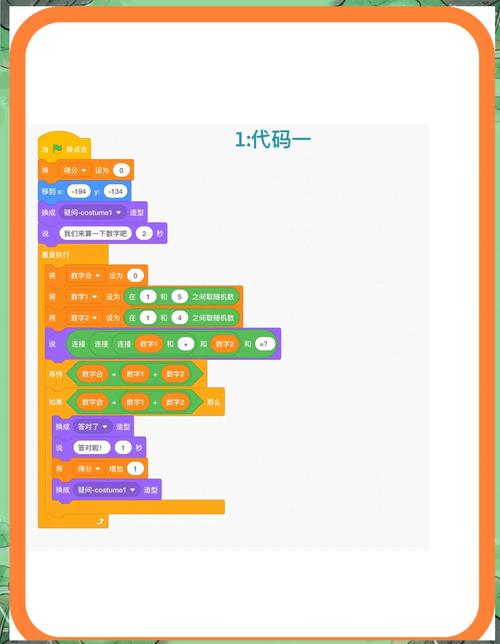

五、技术工具要用得巧

现在数学类APP多得眼晕,但挑的时候记住三个原则:

1、画面动效不能太花哨(容易分心)

2、要有即时反馈机制(做对时小星星炸开的效果)

3、最好能生成学习报告(看到进步曲线特别有成就感)

实测推荐:

数感启蒙用"Quick Math Jr."(画风超萌)

几何思维玩"Think!Think!"(日本开发,关卡设计绝了)

口算训练试试"数学忍者"(切水果变成砍数字)

六、最关键的其实是家长心态

说句掏心窝的话:你眼里看见错误,孩子心里就在积累挫败感,上次遇到个妈妈,孩子把18+5算成23,她脱口而出"这么简单都能错?" 后来孩子见数学就躲,其实这时候该说:"哇!你已经知道18加2等于20了对吧?那再加3是不是..."

记住两个黄金法则:

把"错了"换成"快接近了!"

每天找三个数学相关的话题闲聊(比如电梯楼层按钮/手机密码)

七、游戏化要有底线

别走极端啊!有些家长一听游戏化,干脆彻底放羊,这里必须泼点冷水:自由探索要和系统学习打配合,就像玩拼图,可以让孩子先随便摆弄(培养兴趣),但最终得教会他们看边角规律(建立体系)。

建议采用"333制":

- 30%时间自由探索

- 30%时间亲子游戏

- 40%时间梳理知识点

写到这儿突然想起个事——去年在公园看见个爸爸,拿着树枝在地上画数轴,和孩子玩"跳格子解方程",孩子每跳对一步,他就用手机播一段喝彩音效,当时阳光斜照在那片泥土地上的方程式,我突然觉得:最好的数学教育,大概就是让孩子忘记自己在学数学吧。

发表评论