哎呀,最近总听到家长朋友抱怨:“我家孩子做数学题跟蜗牛爬似的,怎么办啊?”这问题真不是个例,我身边好多亲戚朋友都问过类似的话,其实这事儿吧,咱们得先搞清楚根源在哪里——到底是知识没掌握?还是方法有问题?或者单纯就是心态在作祟?

(啪!拍桌子)别急别急,咱们一个一个来拆解,先说最基础的,数学解题慢往往跟基础不牢有关,就像盖房子不打地基,往上盖多少层都得塌,举个例子,隔壁老王家的小明,三年级了还在掰手指算加减法,你说他遇到两位数乘法能快得起来吗?

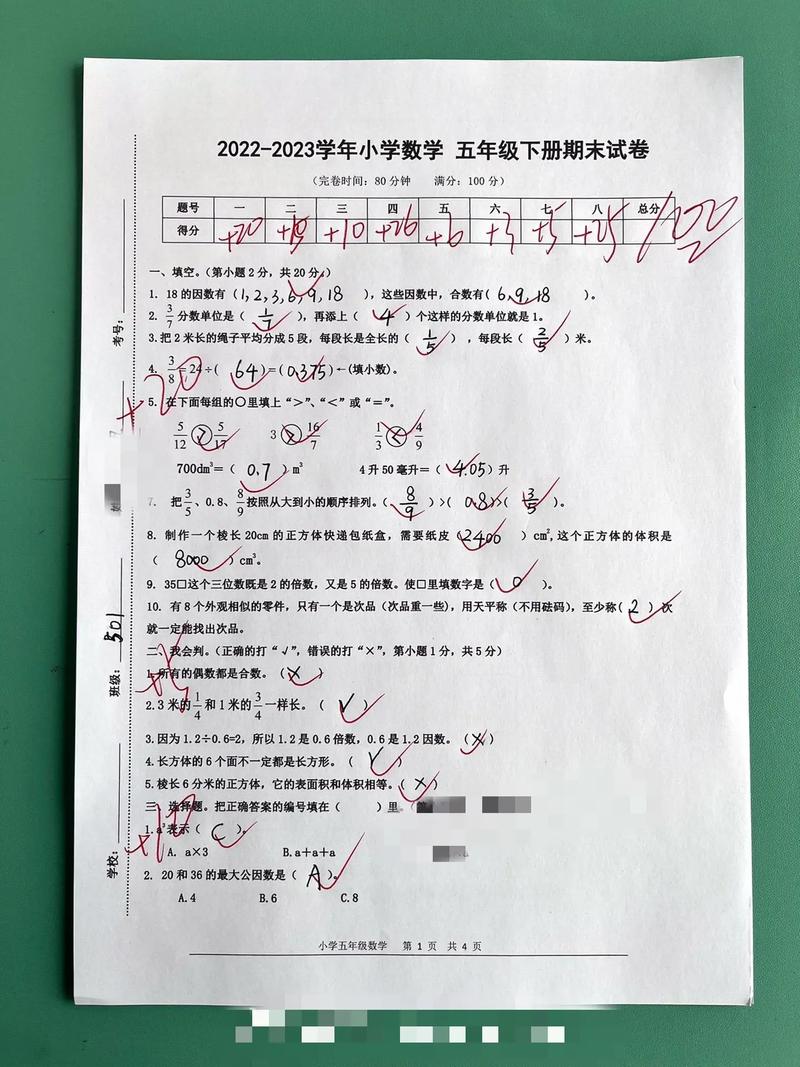

这时候肯定有人要问:“那怎么判断孩子是不是基础差?”简单得很!拿出十道20以内的加减法,掐着秒表让他做,要是超过两分钟还错三题以上,赶紧回去补基础。口算能力就是数学的根基,根基不稳,后面学什么都费劲。

接着咱们说说练习方法,很多家长以为题海战术管用,买三五本练习册逼着孩子刷题,结果呢?孩子越做越慢,看到数学就反胃,这事儿我表姐就干过,后来她家娃直接哭着说“我讨厌数学”,现在想起来还后悔。

科学练习讲究三个关键点:

1、定时不定量:比如每天固定15分钟,能做多少算多少,重点培养专注力

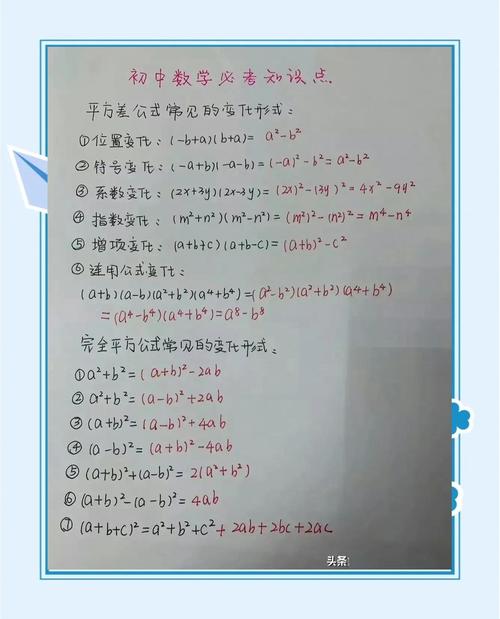

2、错题追踪:准备个错题本,把同类型错题集中突破

3、游戏化训练:用扑克牌玩24点,或者超市购物时让孩子心算总价

有研究数据表明,每天坚持15分钟针对性训练的孩子,一个月后解题速度能提升40%左右,不过这得是正确方法下的训练,可别搞成填鸭式教育啊!

说到心理因素,这事儿特别容易被忽视,我邻居家小姑娘特别聪明,可一考试就手抖,平时会做的题都卡壳,后来发现是她妈妈老说“考不好就别想吃冰淇淋”,给孩子整出心理阴影了。

心理建设要做好这几点:

- 把“快点做”换成“仔细看题”

- 允许犯错,把错题当寻宝游戏

- 准备个“成就罐”,每完成一题就投颗星星

你知道吗?美国有个实验,把学生分成鼓励组和批评组,结果鼓励组的解题速度比批评组快1.8倍,所以说啊,正向反馈比催命符管用多了!

时间管理也是个大学问,有些孩子不是不会做,是磨蹭在无关紧要的地方,比如我侄子,做题前非要削五支铅笔摆整齐,等开始做题都过去十分钟了。

试试这些时间管理妙招:

1、沙漏计时法:用不同颜色的沙漏区分读题时间和解题时间

2、任务切割:把大题拆成小题,完成一小题就画个笑脸

3、环境整理:书桌上只留必要文具,其他统统收走

重点是要让孩子有“时间可视化”的概念,就像打游戏时的进度条,能清楚看到自己进行到哪一步了。

最后说说家长的角色,咱们当家长的容易犯两种错误:要么当甩手掌柜,要么干涉过度,我同事老张更绝,孩子做题他就在旁边嗑瓜子,你说这能不分心吗?

家长的正确打开方式:

✅ 当观察员:记录孩子常卡壳的题型

✅ 当啦啦队:哪怕进步一分也要欢呼

✅ 当脚手架:适当提示但不直接给答案

记住啦,辅导作业时千万别变成人形点读机——“这里不对!”“那里错了!”你越着急,孩子越紧张,最后两败俱伤。

说到这儿,我突然想起个真人真事,朋友家孩子原先做应用题要半小时,后来他们改用“说题法”——让孩子把题目当故事讲出来,结果你猜怎么着?现在五分钟就能搞定,还学会自己画示意图了!所以说啊,解题速度从来不是孤立的指标,它反映的是整个数学思维体系的运转效率。

我觉得吧,每个孩子都有自己的成长节奏,就像有的花春天开,有的花等到秋天才绽放,关键是要找到适合孩子的训练方法,把“要我学”变成“我要学”,别忘了,咱们的目标不是培养做题机器,而是让孩子真正享受思考的乐趣,你说对吧?

发表评论