哎,最近总有人问我:"高中数学到底要学多少本书啊?感觉翻开课本就头晕,根本不知道从哪儿开始..." 别慌别慌,今天咱们就来掰扯清楚这事儿!我敢打赌,看完这篇你绝对能把书架上的数学教材分得门儿清,就跟拆快递似的简单!

(挠头)先别急着翻目录啊,咱得先把高中数学教材的整体结构摸透了,现在全国大部分地区用的是人教A版,不过也有用北师大版、苏教版这些的,别担心,不管哪个版本,核心知识点其实都差不多,就像奶茶店的珍珠奶茶和波霸奶茶,配方换汤不换药嘛!

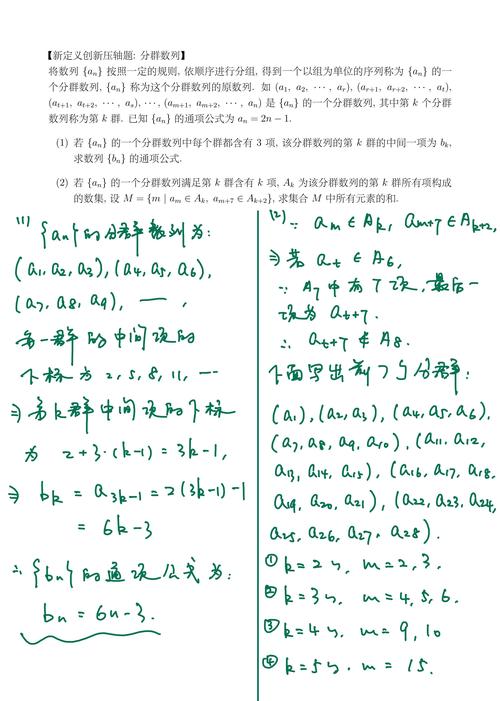

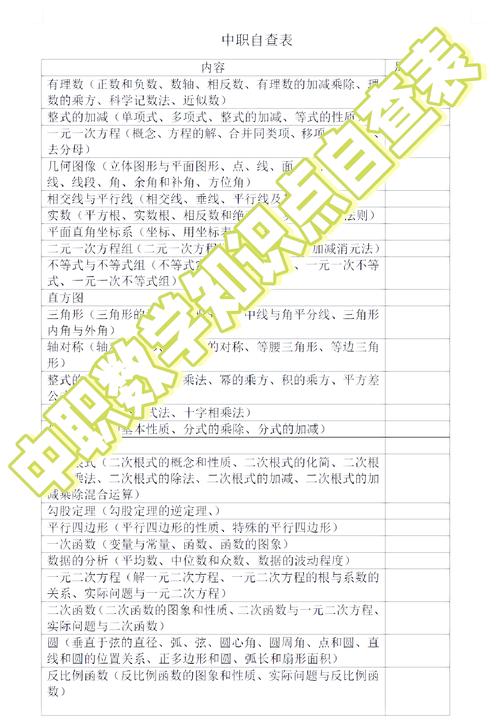

第一个灵魂拷问:必修和选修到底啥关系?

这就跟吃火锅选锅底一个道理!必修1到必修5是红汤锅底,人人都得吃;选修就像是自选蘸料,有人爱香菜有人恨葱花。

必修1:集合+初等函数(就像火锅里的毛肚,基础但关键)

必修2:立体几何+解析几何(相当于牛肉卷,量大管饱)

必修3:算法+统计概率(好比虾滑,现代感十足)

必修4:三角函数+平面向量(像冻豆腐,吸收所有汤汁)

必修5:解三角形+数列+不等式(最后下的方便面,收尾必备)

第二个困惑点:选修到底选啥?

这儿就得看你们学校怎么安排了,就跟自助餐取餐顺序似的,常见的有:

选修2-1:空间向量+圆锥曲线(理工科必点)

选修2-2:导数+复数(想考高分的必须加菜)

选修2-3:计数原理+随机变量(统计专业预备军看过来)

选修4-4:坐标系与参数方程(好比隐藏菜单,高考偶尔会考)

选修4-5:不等式选讲(数学竞赛选手的加餐)

举个栗子,去年我表弟死活搞不懂导数,结果发现他连必修1的函数图像都画不利索,这就跟想盖楼不打地基似的,能稳当吗?

第三个关键问题:这么多书怎么安排学习顺序?

这事儿就像玩俄罗斯方块,得讲究个严丝合缝!建议按这个节奏来:

1、高一上:必修1+必修2前半(先搞定函数和立体几何)

2、高一下:必修2后半+必修4(几何转战三角函数)

3、高二上:必修5+选修2-1(数列遇上圆锥曲线)

4、高二下:选修2-2+选修2-3(导数大战概率统计)

5、高三全年:疯狂刷题模式启动!(别问我怎么知道的)

记得去年有个学妹,非要把选修4-5提前学,结果发现需要用到必修5的不等式知识,这就跟用微波炉热冰块似的,白费劲!

第四个认知误区:教材就是例题集?

大错特错!每章最后的"阅读与思考"板块才是宝藏,好比游戏里的隐藏关卡,比如必修2里讲完三视图,后面就附赠了达芬奇的设计手稿解析,这不比刷题有意思多了?

偷偷告诉你,我当年就是看选修2-2里导数的物理应用案例,突然开窍明白了汽车为啥要限速,原来刹车距离跟速度平方成正比,这数学知识直接能救命啊!

最后一个必杀技:怎么判断自己学透了?

试试这个检验方法:能不能把课本目录默写出来?每个章节能不能用三句话跟小学生说明白?quot;数列"就是找规律游戏,"导数"就是变化速度测量仪...

话说回来,现在新教材把算法基础都放进必修3了,这说明啥?时代在变,数学也要跟上人工智能的脚步呗!所以千万别小瞧了那些看似枯燥的流程图,说不定哪天你就用它们写代码了呢!

(拍大腿)对了!千万别被教材厚度吓到,其实核心知识点就那些,就像吃披萨,看起来一大盘,真正要啃的就中间的面饼部分,剩下的芝士配料,都是为了让知识更美味嘛!数学不是用来背的,是要像玩密室逃脱一样,找到线索层层破解才对味!

发表评论