嗯,今天咱们来聊聊一个让不少家长头疼的问题——小学数学巩固训练到底怎么选?是不是经常刷到各种推荐清单,结果越看越懵?别慌,咱们先把那些花里胡哨的包装撕开,用最接地气的方式捋清楚思路。

第一个灵魂拷问:选练习册还是刷题App?

(敲黑板)这里有个误区得先破除:不是工具越多越好,我见过有家长同时买三本练习册还下载五个App,结果孩子每天对着题目干瞪眼,数学没进步,眼睛度数倒是涨了200。

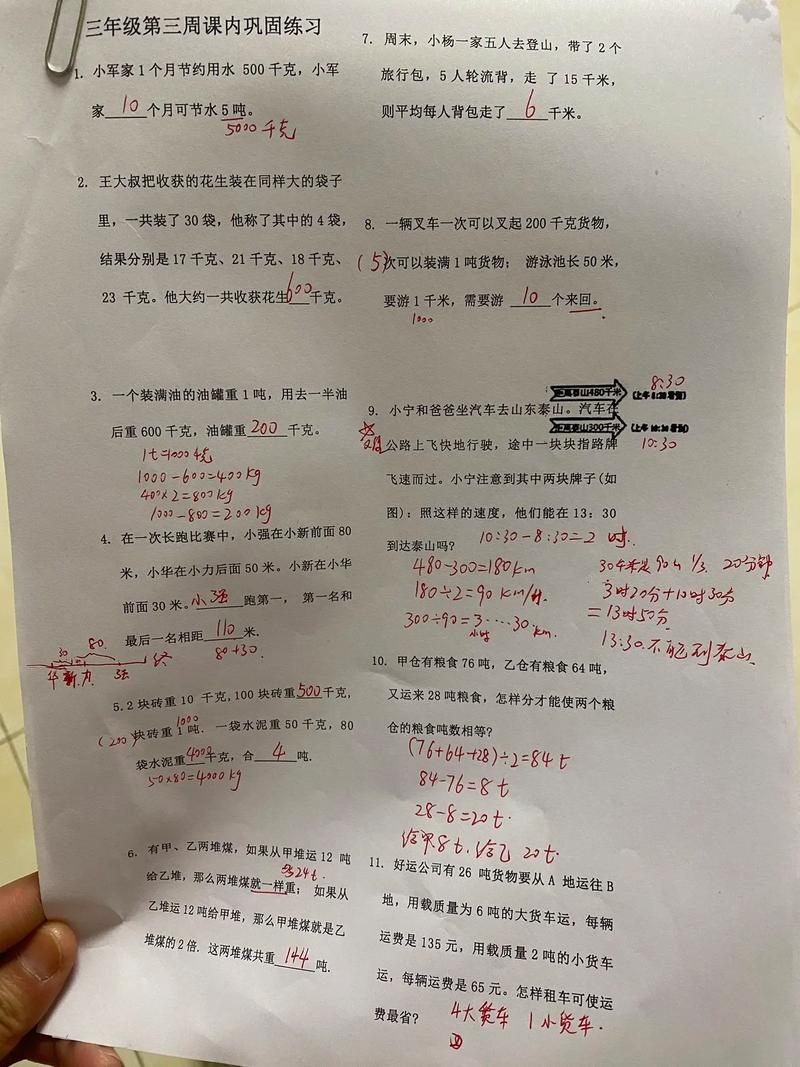

举个真实例子吧:朋友家娃三年级,买了某网红练习册,结果发现里面全是超纲的奥数题,孩子一翻开就哭,说“数学好可怕”,你看,选错材料直接打击自信心,比不做题还糟糕。

所以啊,咱们得记住:

纸质书适合打基础(比如课本同步练习)

App适合碎片化练习(比如口算、图形题互动)

专题突破用教辅(比如专门练应用题的册子)

第二个关键问题:难度怎么把控?

这里有个黄金法则:跳一跳够得着,就像摘苹果,站着就能摘到的太无聊,搭梯子才能摘的会摔跤,踮踮脚刚好够着的最合适。

具体操作可以这样:

1、先做课本例题级别的题目

2、正确率超过80%再升级

3、遇到卡壳就退回前一个难度

4、每周记录错题类型(用不同颜色荧光笔标记超实用)

比如五年级学分数,发现通分总出错?那就专门找10道通分题集中突破,比盲目刷整套卷子有效十倍。

第三个隐藏考点:答案解析的质量

你知道吗?垃圾答案解析等于白做!见过那种只写个“略”的答案页吗?简直想撕书有没有?

优质解析应该具备:

✅ 分步骤讲解(就像老师当面批改作业)

✅ 常见错误预警(quot;这里80%同学会算错")

✅ 举一反三提示(同一题型的变式举例)

举个正面案例:某练习册在鸡兔同笼问题下,不仅给出算式,还画了萌萌的简笔画,用"给所有动物穿袜子"的脑洞解法,孩子看完直呼"原来数学这么好玩!"

第四个认知误区:题量VS质量

别被"每天100题"的标语忽悠了!教育部《小学数学课标》明确说:低年级每天书面作业不超过30分钟,换算成题量的话:

- 口算题:50-80道(1-2分钟/道)

- 应用题:3-5道(需详细思考)

- 图形题:2-3道(动手操作更重要)

重点在于做一题会一类,比如学会"移多补少"的解题思路,就能解决年龄差、分糖果、班级平均分等各种变式题。

第五个致命细节:版本适配问题

你知道吗?人教版和北师大版的单元顺序能差出两个月!去年有家长买了不对版的练习册,孩子学到第三单元,练习册在考第五单元的知识,直接心态崩了。

选购前务必确认:

1、封面标注的教材版本

2、目录是否与课本同步

3、单元测试题对应进度

(悄悄说:很多二手平台能买到旧版练习册,价格便宜还附带学霸笔记)

最后说点真心话

做了十年教育,我发现最有效的巩固训练往往最简单——每天坚持20分钟针对性练习+每周整理错题本,就像健身,规律性比突击训练重要得多。

见过太多孩子从"数学恐惧症"变成"解题小达人",关键就在于选对了适合自己节奏的材料。没有最好的资料,只有最合适的组合,就像吃饭要荤素搭配,数学训练也要基础题、提高题、趣味题混着来。

对了,最近发现个宝藏方法:让孩子自己当小老师,把错题讲给家长听,既能检验是否真懂,又能锻炼表达能力,一举两得,上周邻居家娃用这方法,单元考直接提了15分,乐得他爸请我吃了顿火锅哈哈!

啊,数学巩固不是洪水猛兽,找对方法就能事半功倍,咱们要做的是帮孩子搭梯子,而不是扔给他们一座珠穆朗玛峰,对吧?

发表评论