(嗯,开头有点难…要不先聊聊大家为啥需要助学单?)

你有没有遇到过这样的情况?学生拿到数学题就发呆,对着课本抓耳挠腮,连题目到底想问什么都搞不清楚,这时候要是甩给他一张写满练习题的纸,估计他直接就想把本子合上了对吧?这时候就需要咱们今天要说的这个神器——数学助学单。

(先搞明白助学单到底是个啥?)

哎,先别急着动手设计,咱们得先掰扯清楚,助学单和普通作业到底有啥区别?举个栗子啊,上周我邻居家小孩做三角形面积练习,老师给了张单子,上面列着:"① 先画个任意三角形 ② 用尺子量底边长度 ③ 自己想办法找到对应的高…" 最后才让套公式计算,你看,这就是助学单,像游戏里的任务引导,带着学生一步步解锁知识技能。

第一招:找准"卡脖子"的关键点

设计助学单就像医生看病,得先诊断出学生的知识盲区,比如教一元二次方程,新手最可能卡在哪儿?是配方步骤记不住?还是压根不理解方程的几何意义?这时候就需要:

1、课前摸底小测验(3-5道题足够)

2、观察学生作业常见错误类型

3、直接问学生:"你觉得这个单元哪里最难懂?"

(记得去年带过一个班,40%的学生都在移项变号这里栽跟头,后来我在助学单加了道趣味题:"-x=5,要怎么让x开心地变成正数?" 结果正确率直接翻倍)

第二招:搭好知识脚手架

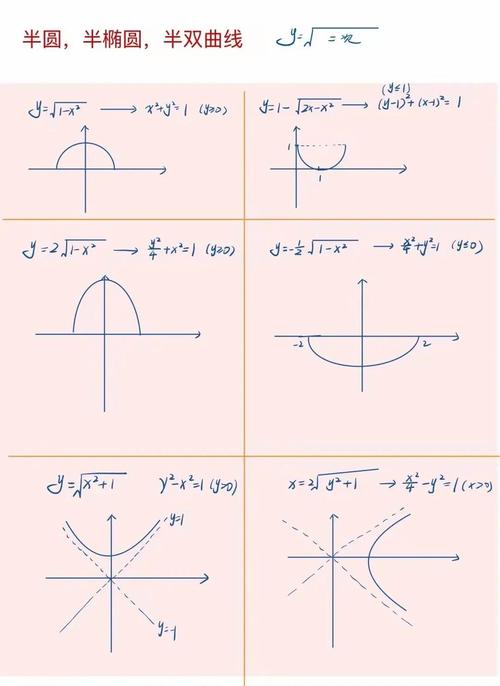

别一上来就甩公式!好的助学单应该像乐高说明书,把大目标拆成小步骤,比如教勾股定理,可以这样设计:

- [观察] 画三个边长分别为3cm、4cm、5cm的三角形

- [猜测] 测量三边平方,找找数量关系

- [验证] 换其他直角三角形试试看

- [应用] 现在你能算出旗杆高度吗?

(有次我在助学单里藏了道彩蛋题:用勾股定理计算手机屏幕对角线长度,结果第二天学生都举着尺子量手机,连最皮的男生都认真算起来了)

第三招:把选择题变成思考题

别总用"请计算""请证明"这样的死板指令,试试这些魔法句式:

1、"会发生什么?"(比如把二次项系数改成负数)

2、"你能找到两种不同的解法吗?"

3、"这个结论反过来还成立吗?"

4、"给同桌出个类似的题目试试"

(上周刚试过这招,让学生设计"最坑人"的应用题,结果有个女生编了个"小明追高铁"的行程问题,全班讨论得热火朝天,连追击问题的核心公式都摸透了)

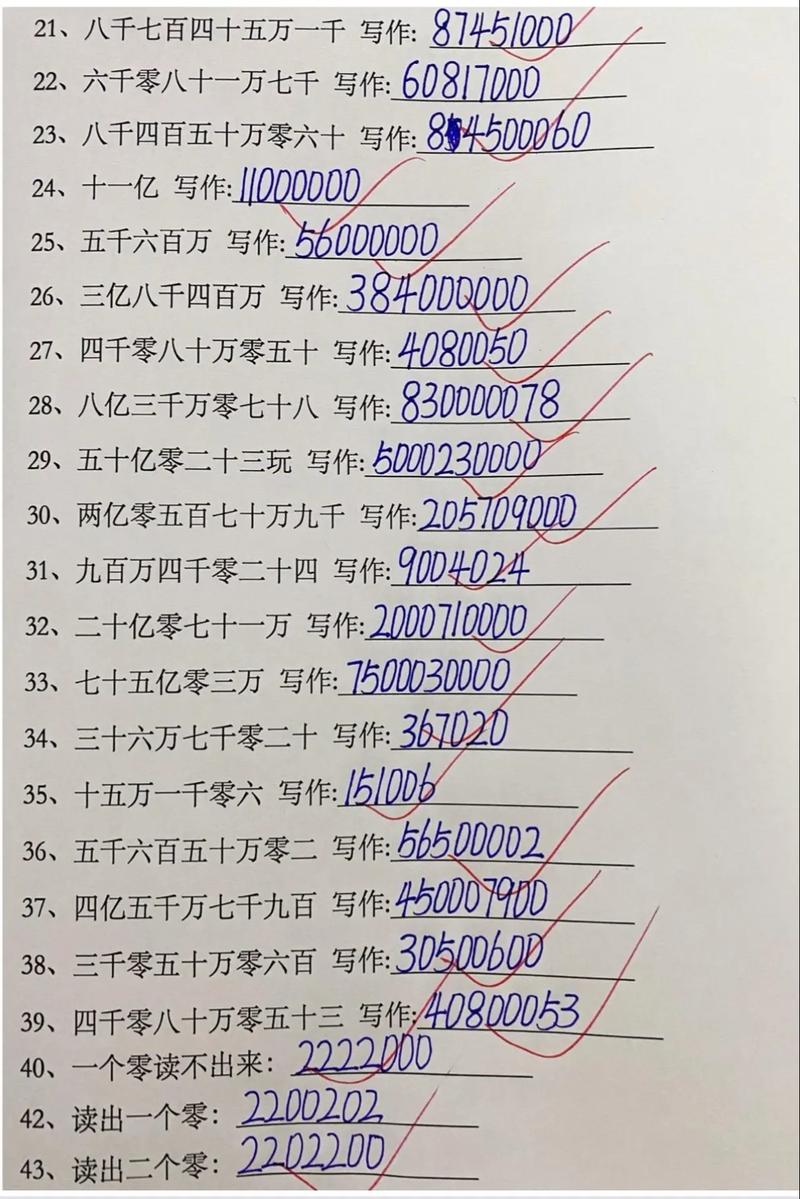

第四招:可视化思维过程

数学最怕的就是脑子里一团浆糊,在助学单里留出这些区域:

- 我的思路泡泡(用便签纸记录思考碎片)

- 解题路线图(先做什么后做什么)

- 错题改造站(把错题改编成新题)

- 知识连连看(新旧知识的联系)

(记得有个学生总搞不懂函数图像,后来让他在助学单上把y=2x+1画成火箭飞行轨迹,还标注"每飞1米就爬升2米",突然就开窍了)

第五招:及时反馈的巧劲

别等作业本发下来才给反馈!试试这些即时互动设计:

- 折叠式答案区(做完才能翻开对照)

- 错题红绿灯(绿色代表完全掌握,黄色要注意,红色要重学)

- 同伴互评小贴士(留出写建议的位置)

- 表情包进度条(用emoji标注掌握程度)

(上次月考有个班用了这种助学单,平均分提高了12分,最神奇的是有个学生自己发明了"错题rap",把订正过程编成顺口溜记在助学单上)

(说到这突然想起来,很多老师容易踩的坑…)

等等!先别急着照搬这些方法,新手最容易犯的三个错误:

1、把助学单变成加量作业(学生看到就想逃)

2、问题设计太笼统(quot;请思考函数性质"这种)

3、缺乏差异化设计(学霸和学困生用同一张单子)

(上周去听课,有个老师设计的助学单整整三页纸,学生做到第二页就趴桌上睡着了,后来改成闯关模式,每过一关解锁新任务,课堂气氛完全不一样了)

最后说点掏心窝的话

我觉得设计助学单就像调火锅底料,得根据学生口味随时调整,有时候需要加点"辣"(挑战题),有时候要放点"糖"(趣味元素),关键是要让不同水平的学生都能涮到自己喜欢的菜。

千万别追求一次性完美,我办公室抽屉里还留着二十多版失败的助学单设计呢,最好的助学单是学生愿意主动打开、边做边笑还能学到东西的那张,下次设计的时候,不妨先问自己:如果我是学生,会想完成这张单子吗?

精心设计初中数学的助学单子至关重要,首先梳理知识点框架与难点;其次结合学生实际水平进行分层任务设置并融入趣味元素提升兴趣点。