(文章开头不用标题)

哎,你发现没?最近总有人问:"现在当老师到底能不能赚钱啊?特别是高中数学老师?" 别急,咱们今天就来唠唠这个事,先问个扎心的问题:你以为老师都穷得只能吃粉笔灰吗? 哎可不一定!我身边就有个张老师,天天骑着小电驴来学校,结果人家周末开保时捷去郊游——你品,你细品。

第一类:课外辅导界的"隐形富豪"

这年头谁还没听过"补习班"三个字?有个真实案例:深圳的李老师,平时在学校教得认真,但真正的大头收入来自周末的"小班教学",你猜他带多少学生?20人的精品班,每人每小时400块,一周上8小时——算下来一个月光周末就挣6万!不过这里得插一句:现在政策管得严,偷偷摸摸搞风险大,但总有人能找到合规的方法,比如转型线上录播课或者做一对一咨询。

(这时候你可能会问:"那他们不怕被学校发现吗?")问得好!关键看两点:① 是否占用本职工作时间 ② 是否影响教学质量,我认识的好几个老师都是把副业放在寒暑假,或者只接毕业班学生——毕竟人家确实教得好,家长还抢着报名呢。

第二类:自媒体赛道杀出的"网红讲师"

刷抖音的时候有没有刷到过讲数学段子的老师?就那个戴着圆框眼镜,能把微积分讲成rap的"数学老周"?人家现在全网300万粉,光是平台分成每月就5位数,更别说带货卖教辅书、接教育机构广告了。

具体怎么操作?我观察过几个成功案例,发现他们都有这些特征:

把枯燥知识趣味化(比如用王者荣耀讲函数图像)

抓住痛点输出干货("3招搞定高考压轴题"这种标题)

打造个人记忆点(固定开场白/标志性道具)

不过话说回来,这条路看着光鲜,其实要花大把时间拍视频、写脚本,去年有个老师跟我说,他为了做一期10分钟的视频,整整折腾了20个小时——所以啊,没点毅力的真扛不住。

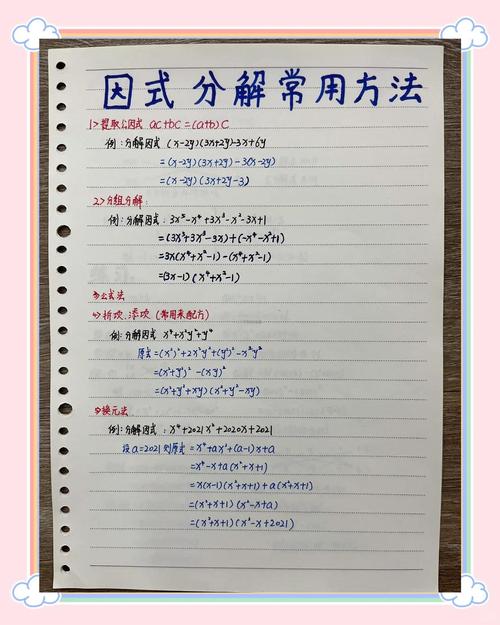

第三类:教辅出版界的"隐形大佬"

你上学时候买过《五年高考三年模拟》吧?知道编写这些书的老师能拿多少版税吗?举个真实例子:郑州的王老师参与编写了某知名教辅系列,光是去年就分了80万版权费,更厉害的是,有些老师会开发自己的解题模型,像"三步法解立体几何"这种,申请知识产权后直接卖给教育机构。

(这时候可能有人嘀咕:"出书不是要人脉吗?")其实现在渠道多得很!很多出版社都在网上公开征稿,只要你的内容够硬核,配上清晰的知识框架图,编辑主动找上门的情况也不少见,关键是要形成系统化的知识体系,不能东一榔头西一棒槌。

第四类:竞赛培训圈的"金牌教练"

听说过带出国际奥数冠军的老师能拿多少奖金吗?某重点中学的刘老师,去年带的学生拿了IMO金牌,学校直接奖励了30万,更夸张的是,暑假带竞赛集训营,10天课程收费2万/人,招满50个学生就是百万流水。

不过这条路门槛超高,得同时满足:

1、自身有竞赛获奖经历

2、熟悉最新命题趋势

3、能押中题(这可不是玄学,需要对历年真题做数据建模)

4、会带心理辅导(竞赛生的压力你懂的)

第五类:教育科技公司的"顾问专家"

最近不是流行AI教育吗?有家做智能题库的公司,去年挖了个特级教师当课程顾问,年薪直接开到70万,主要工作就是帮程序员理解教学逻辑,把知识点拆解成机器能识别的模块,听起来很跨界对吧?但现在的趋势就是教育+科技,既要懂教学又要懂点技术。

我表姐就在干这个,她说最有趣的是要经常和产品经理"吵架":"算法说这个知识点应该放在第三章,但我们一线教师都知道学生这时候根本理解不了!"你看,这就是老师的价值所在——机器再聪明,也替代不了实战经验。

说到这儿,可能有人要问:"这些路子是不是都得放弃本职工作啊?" 还真不一定!我认识的赚钱老师有个共同点:把教学当作资源积累的过程,比如上课时发现学生常错的知识点,立马记下来变成自媒体素材;批改作业时灵感迸发,顺手写个解题技巧发知乎——你看,这不就把日常工作变现了吗?

不过最后得泼盆冷水:别光看人家赚钱就眼红,我亲眼见过有老师忙着搞副业,上课敷衍了事,结果被家长投诉到教育局,记住啊,教学质量才是根基,就像盖楼要打地基,学生成绩上不去,再多的副业都是空中楼阁。

话说回来,你要是刚入行的新人,建议先扎扎实实练好教学基本功,等有了口碑和资源,再考虑发展其他方向,就像玩游戏要先练级,等级不够就去打BOSS,那不是找虐嘛!毕竟教育这个行业,厚积薄发才是王道。

发表评论