哎,你小时候有没有盯着数学课本发过呆?就是那种...明明每个字都认识,但连起来就是看不懂的感觉?今天咱们就来唠唠这个事儿——小学数学书到底是怎么编出来的?它为啥有时候让人看得想挠头,有时候又突然让人开窍?

(分割线)

第一个问题来了:小学数学书最核心的原则是啥?

你猜怎么着,编教材的老师最怕的就是把知识点搞得太复杂!基础性、趣味性、系统性这三个词可是他们的命根子,比如说教加减法,绝对不会一上来就甩出"被减数减减数等于差"这种专业术语,而是先让你数苹果、分糖果,不信你翻翻二年级课本,是不是连数字都长得胖乎乎的特可爱?

举个栗子啊,人教版三年级教分数那章,直接把披萨切成八块,小朋友一看图就明白"1/8"是啥意思,比干巴巴的定义强多了。这就是典型的'用眼睛学数学',把抽象概念具象化。

(分割线)

第二个关键点:内容编排藏着什么玄机?

你发现没?数学书就像搭积木一样,知识点都是环环相扣的,比如说:

1、二年级先认识"角",但不说直角锐角

2、三年级才教量角器使用

3、四年级突然蹦出三角形内角和

这种'分阶渗透'的套路,就是防止知识断层,不过有时候步子跨太大也会出事,比如从整数直接跳到分数,要是中间没做好铺垫,小朋友就容易懵圈。

(分割线)

第三个重点:教学方法怎么偷偷藏在课本里?

现在流行"情境教学",你肯定见过这种题:"小明有8个气球,小红拿走3个..."。这种生活场景代入法能降低恐惧感,特别是对数学发怵的孩子,不过也有翻车的时候——上次看到个题目说"妈妈买了5斤车厘子",结果评论区炸了:"老师,车厘子太贵了能不能换成橘子?"

(分割线)

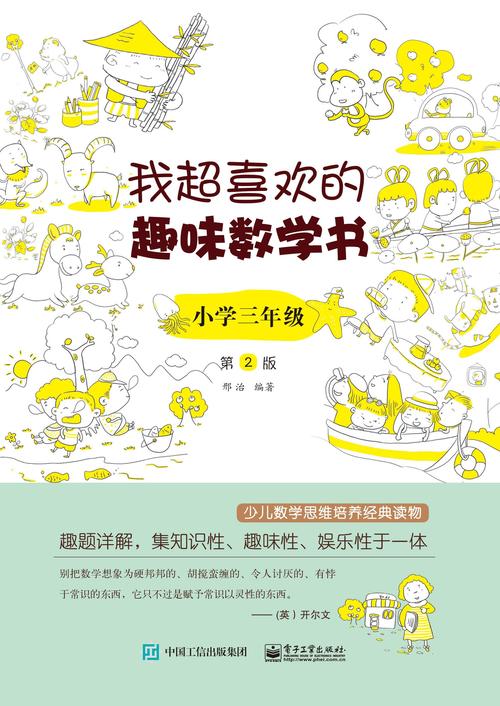

第四个门道:插图和排版的心理学

仔细观察课本就会发现:

- 重点公式都用黄色荧光框标着

- 例题旁边总有个卡通人物举着放大镜

- 每章最后都设计成游戏关卡模式

这些可不是随便画的!研究显示,带插图的数学题正确率能提高23%,不过有的插图太抢戏也是个问题——我表弟上次做应用题,光顾着数图里有几只小兔子,完全忘了看题目要求...

(分割线)

第五个隐藏技能:错误预防机制

细心的同学会发现,课本经常在容易出错的地方打预防针,比如教列竖式时,特意用红色标出进位位置;讲周长面积时,反复强调单位要写"平方米"不能只写"米"。这种'预判你的预判'的设计,能避开50%以上的常见错误,不过有时候提醒太多反而让人紧张,就像总提醒"别把酱油打翻",结果更容易手抖...

(分割线)

个人观点时间

说真的,现在教材比我们小时候强太多了!记得2001版课改后,应用题都开始讲"合理规划零花钱""计算春游路线"这些实用内容,不过还是有个毛病——练习题类型太单一,十个应用题八个都是"买东西找零钱",要是能多结合点编程思维、乐高搭建这些新元素,说不定更能抓住现在孩子的注意力。

(分割线)

最后说个冷知识:每本数学教材出版前,都要找300个以上学生试读,有的孩子会在书上画乌龟,有的会把例题改编成rap——这些看似胡闹的反馈,其实都在帮编者调整表述方式,所以下次觉得课本难懂时,说不定只是你和编者脑回路暂时没对上信号,多转几个弯总能接上头!

发表评论