哎,初中数学和高中数学之间这个过渡期,是不是让很多同学头大?突然发现题目变难了,公式变复杂了,老师讲课速度也快得像开了倍速…别慌!今天咱们就来唠唠这个坎儿怎么跨过去,先说个真实例子,我表弟去年刚上高一,第一次月考数学直接掉到70分(满分150),他整个人都emo了,结果调整方法之后,期末考了115分,你看,其实找对方法真的能逆袭!

第一个问题:初中数学和高中数学到底有啥不同?

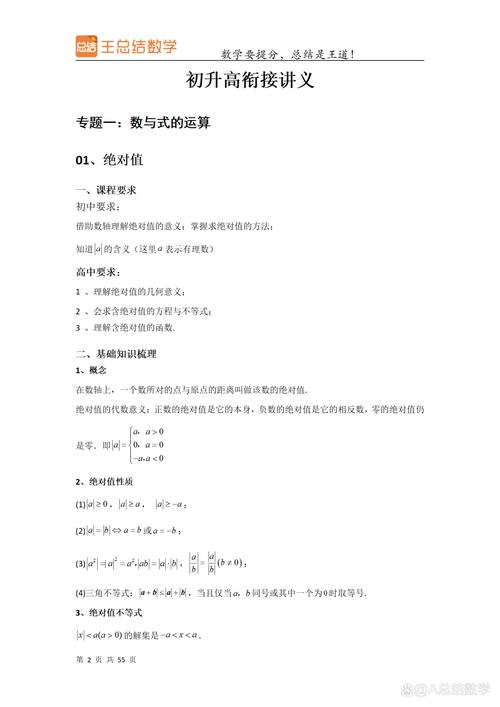

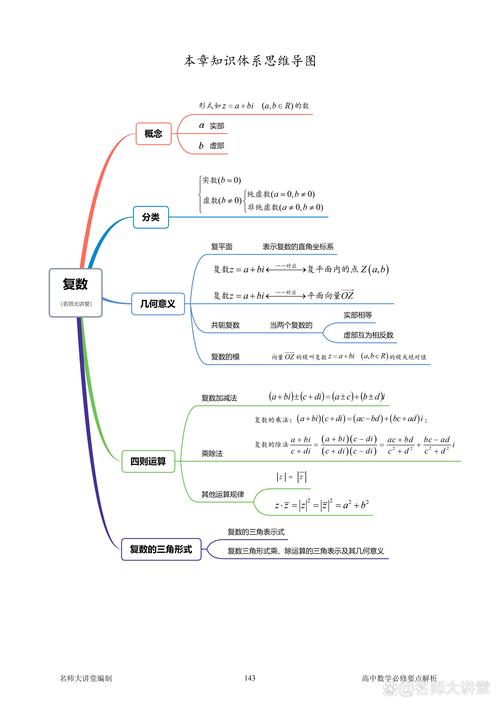

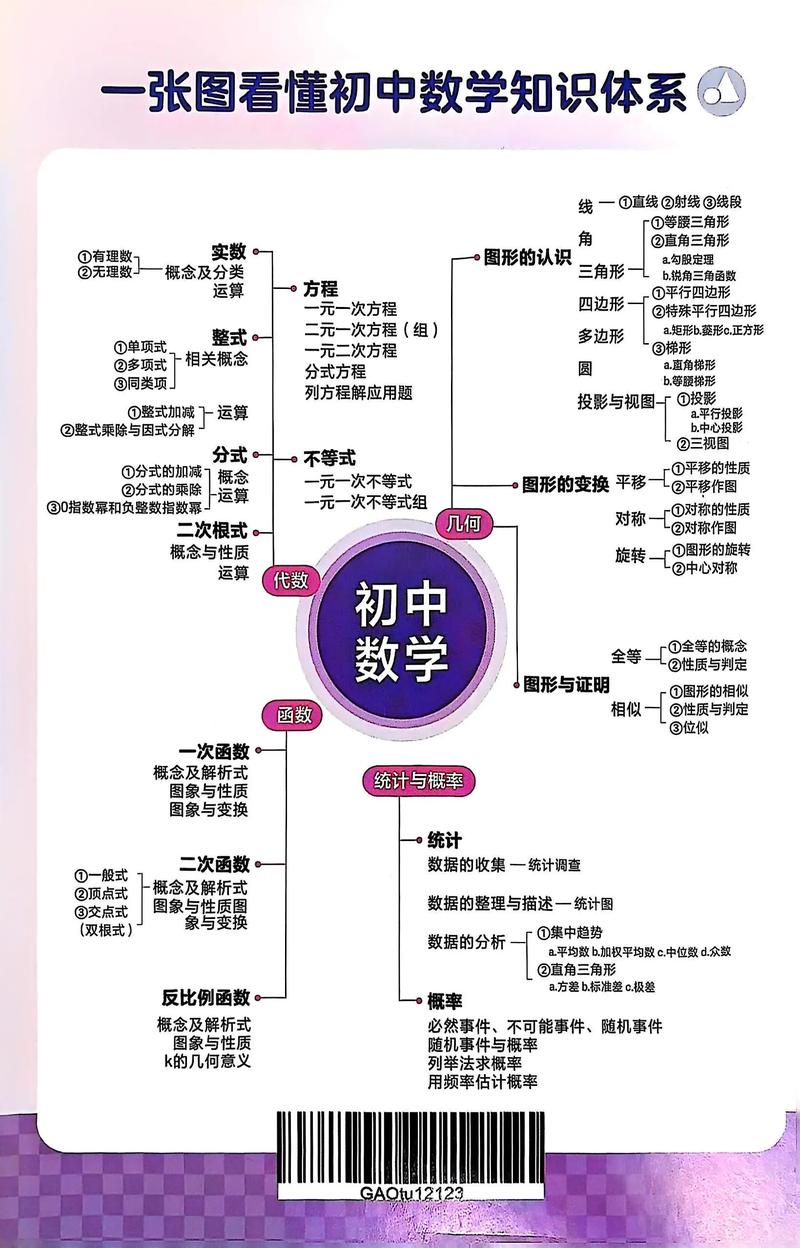

打个比方,初中数学像组装乐高积木,照着说明书一步步来就行;高中数学更像是给你一堆零件,要你自己设计个机器人,比如初中函数主要讲一次函数、二次函数,到了高中直接给你整出指数函数、对数函数,甚至还有复合函数这种“套娃”操作。知识点数量直接翻倍——初中三年总共学300多个知识点,高中两年就要塞进去500多个(数据来源:人教版教材统计)。

再举个接地气的例子,初中解方程大部分是x²=4这种直接开根号就能搞定的,到了高一马上变成“已知函数f(x)=x³+2x,求f⁻¹(3)”这种需要逆向思维的题目,是不是感觉像从新手村突然跳到了高级副本?

第二个重点:怎么调整学习方法才能不掉队?

这里直接上干货,五个亲测有效的招数:

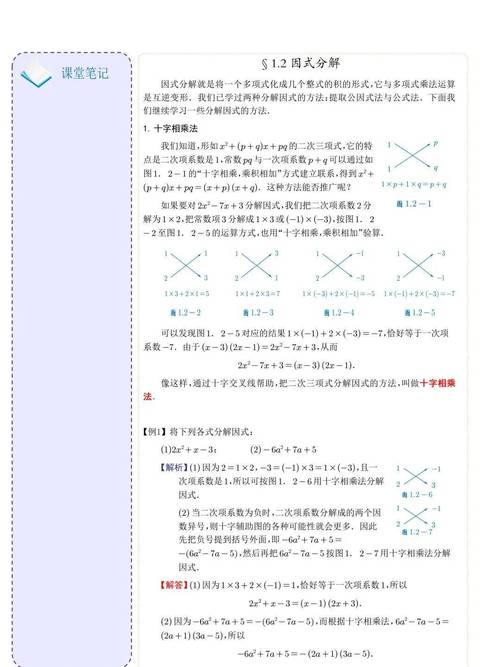

1、提前预习时重点画思维导图(别光抄公式!比如学三角函数前先画出"角→三角函数→图像→应用"的主干)

2、错题本要写"为什么错"(quot;把log₂(x+1)定义域错写成x>0,实际应该是x+1>0→x>-1")

3、每天抽10分钟复述当天知识点(对着空气讲都行,我同学坚持一个月从及格线冲到班级前五)

4、周末用费曼技巧教家长(把二次函数求最值的方法教给爸妈,他们听不懂的地方就是你薄弱环节)

5、建立公式变形库(比如看到(a+b)²就联想到a²+2ab+b²,更要想到逆向变形比如x²+y²=(x+y)²-2xy)

这些方法看起来简单,但贵在坚持,就像打游戏刷经验值,每天积累一点点,突然某天就会发现BOSS战变简单了。

第三个关键:心态崩了怎么办?

说个大实话,高一上学期60%的人都会经历"数学焦虑期",去年有个调查显示(来源:某重点高中内部问卷),刚开学两个月,有58%的学生觉得自己"数学要完蛋了",但到期末这个比例降到了22%,这说明什么?大部分人的困难都是暂时的!

这里分享个真实故事:我们班当年有个女生,高一期中考试数学47分,她在错题本扉页写了"每天干掉一个小问题",后来她专门盯着薄弱环节突破,比如周一专攻函数定义域,周二死磕三角函数化简...到高三居然拿了全市数学竞赛三等奖,所以你看,与其焦虑不如行动,把大目标拆解成每天的小任务,就像吃披萨一样,一口一口慢慢啃。

第四个秘诀:抓住老师这个外挂

很多同学不好意思问问题,结果雪球越滚越大,告诉你个真相:老师最喜欢追着问问题的学生!我高中班主任说过,能问出好问题的学生往往进步最快,比如同样问"函数单调性",普通学生会问"这道题怎么做",而高手会问:"老师,判断单调性时什么时候用定义法,什么时候用导数法更高效?"

再教你们个绝招:提前5分钟到教室堵老师,这时候老师还没进入上课状态,往往更愿意耐心解答,我们班数学课代表就用这招,三年下来省了上万块补课费。

最后说点掏心窝的话

别被那些"数学天赋论"带偏节奏,我见过太多所谓的"天才"其实是偷偷努力,高中数学更像马拉松而不是短跑,重点不在于某次考试的名次,而是持续优化的学习系统,就像玩养成类游戏,每天给知识点浇浇水,迟早会开花结果。

突然想到个有意思的现象:很多同学抱怨"上课听懂了但做题就废",其实问题出在听懂和会用之间差了三个练习本的距离,下次遇到这种情况,试试把例题的数值换掉重新做一遍,或者把解题步骤用自己话重新排列组合,这个方法我们年级前十都在用,亲测有效!

对了,最近有个新发现:用不同颜色的笔标注错题原因(红色代表计算错误,蓝色代表概念模糊,绿色代表解题方法没掌握),一个月后你就能清楚看到自己的进步轨迹,这招特别适合视觉型学习者,试试看说不定有惊喜。

啊,初升高数学衔接这事儿,就像学骑自行车,刚开始肯定会摔几跤,但找到平衡点之后,剩下的就是享受驰骋的感觉了。每个数学大佬都是从懵逼阶段过来的,你现在觉得难到爆炸的知识点,三个月后再回头看可能会笑出声:"就这?" 保持好奇,保持行动,高中数学这个副本,你绝对刷得过去!

发表评论