哎,数学课是不是都一个样?老师讲题、布置作业、考试循环播放?今天咱们就来扒拉扒拉高中数学课堂的真面目,其实数学课类型多着呢,就像吃火锅有清汤麻辣番茄锅底,不同课型应对不同学习场景,刚入行的老师或者学生党可得看仔细了,这玩意儿直接影响你学数学的体验信不信?

第一个问题:啥是新授课?

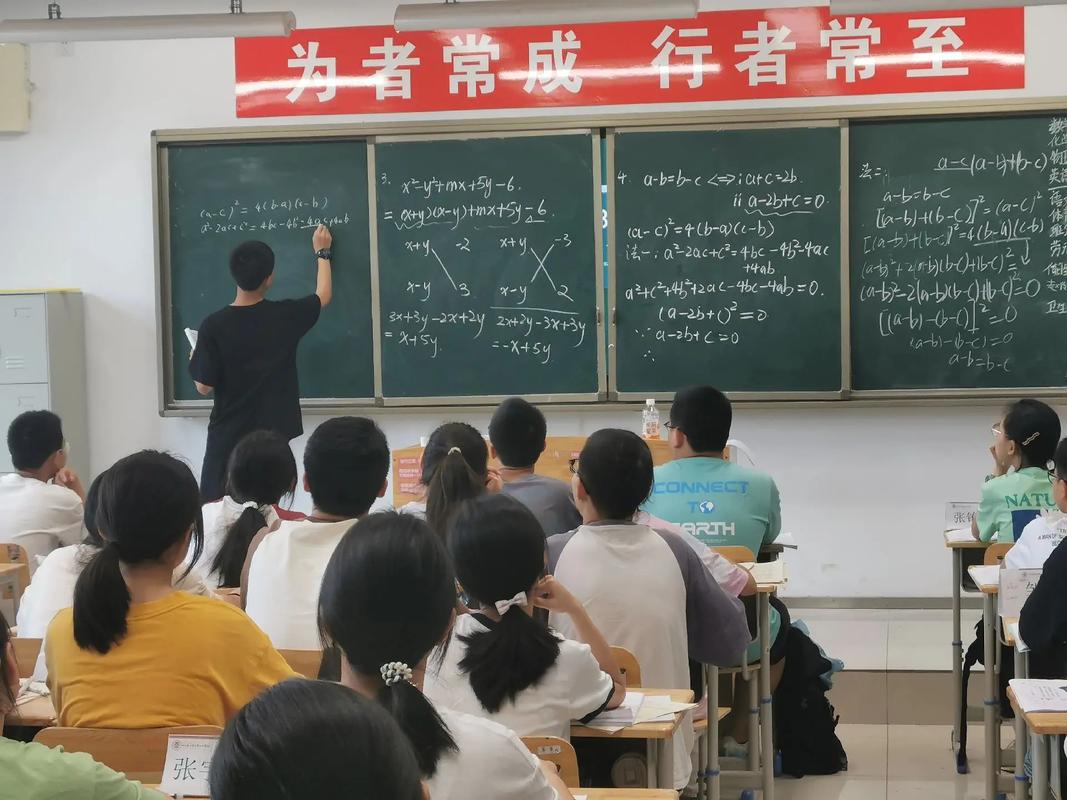

说白了就是老师带咱们认识新知识的主战场,这时候老师就像导游,带着游客(学生)在数学景点里逛,比如第一次学"函数"这玩意儿,老师可能会先问:"你们坐过摩天轮没?"(这时候你肯定满脸问号:这和数学有毛关系?)接着就会用摩天轮高度随时间变化的例子,把抽象的函数概念具象化。

三个关键操作要记牢:

1、用生活案例引路(比如存钱利息算复利)

2、板书推导核心公式(必须手写!PPT唰唰过根本记不住)

3、当堂做基础练习(趁热打铁才能记得牢)

个人觉得现在很多老师把新授课上成了"PPT朗读课",这绝对是大忌!新知识就得像揉面团一样慢慢揉开,特别是对空间想象能力要求高的立体几何,光看动画演示真的不够看。

接着聊聊习题课

这个估计是大家最熟悉的模式了吧?但别小看它!好的习题课就像游戏里的装备升级,能把你的解题能力从青铜带到王者,常见套路是老师先扔出典型例题,然后带着学生一步步拆解。

举个真实案例:当年我们班导数题老出错,老师专门用两节课时间,把导数应用分成"求单调性"、"求极值"、"实际应用题"三个关卡,每个关卡配5道变形题,结果月考这类题正确率直接从40%飙到75%!

高效习题课必备要素:

- 题目难度要循序渐进(别一上来就地狱模式)

- 留足思考时间(老师别急着报答案)

- 重点标注易错点(比如求导时lnx的导数搞错)

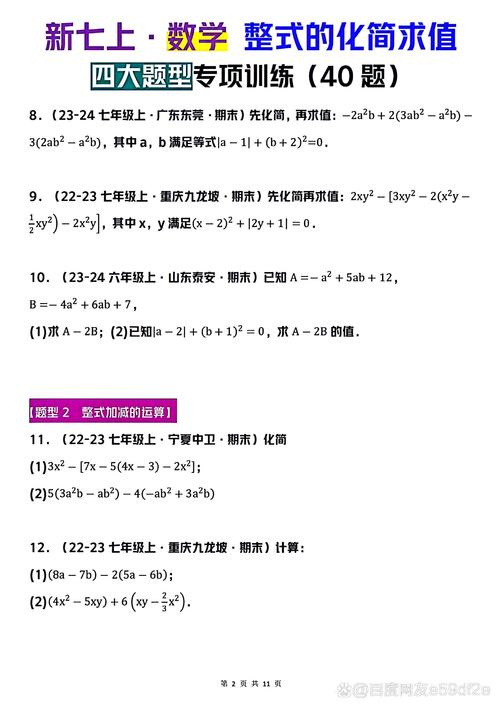

复习课到底在复习啥?

每到期中期末,复习课就成了救命稻草,但很多同学有个误区,觉得复习课就是划重点+刷题,其实真正有效的复习课应该像拼图游戏,把零散知识点串联成知识网络。

比如说学完三角函数这一章,老师可能会用思维导图把"诱导公式-图像性质-解三角形-实际应用"这几个板块串起来,这时候要是发现哪个环节卡壳,赶紧查漏补缺才是正经事。

个人推荐复习方法:

1、自己先画知识框架图(别直接抄现成的)

2、重点攻克薄弱环节(别在已经会的题目上浪费时间)

3、组队互相出题测试(同学出的题往往比练习册更刁钻)

探究课是个啥新鲜玩意?

新课改之后冒出来的新物种,很多学校开始尝试,简单说就是老师抛出问题,学生自己设计方案找答案,比如我们那次研究"本市共享单车投放最优方案",从数据收集到建立数学模型,整整折腾了两周,最后还写了研究报告。

这种课有三个爽点:

- 能体验完整的数学建模过程

- 培养团队协作能力(毕竟一个人真搞不定)

- 发现数学真的能解决实际问题

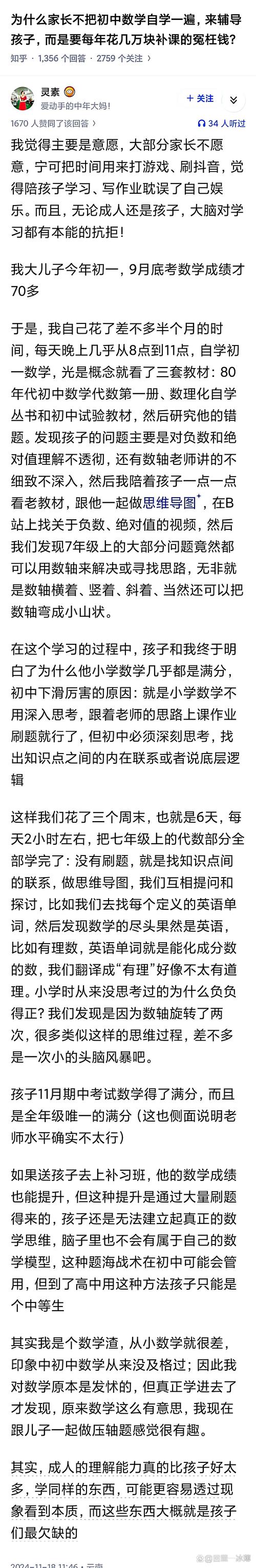

不过据我观察,很多老师不敢放开手让学生自己搞,总担心完不成教学进度,其实适当安排探究课,反而能激发学生的学习兴趣,你们觉得呢?

讲评课到底重不重要?

考试后的试卷分析课就是典型讲评课,这里必须吐槽下:有些老师就是把正确答案念一遍,这种讲评课纯属浪费时间!优质的讲评课应该像老中医把脉,既要找到错误病灶,还得开出处方。

记得有次月考,全班在立体几何建系问题上集体翻车,老师没直接讲题,而是带我们重新推导坐标系建立原则,最后总结出"三看原则"(看对称性、看垂直关系、看已知条件),后来这类题的正确率直接翻倍。

有效讲评课的正确打开方式:

- 统计高频错误点(用数据说话)

- 深挖错误根源(是概念不清还是计算失误?)

- 提供补救练习(针对薄弱环节精准打击)

活动课就是玩游戏?

别被名字骗了!数学活动课可能是最烧脑的,比如我们搞过的"24点擂台赛",看起来是扑克游戏,实际上疯狂训练四则运算能力;还有"数学谜题解密"活动,把数独、逻辑推理题设计成闯关模式。

这类课最大的优势是能打破"数学=做题"的刻板印象,不过要控制好难度,太简单了像过家家,太难了又容易劝退,建议从生活化的情境切入,比如用超市促销算折扣来练函数应用。

线上课真的有效果吗?

疫情之后这个模式彻底火了,但根据我的观察,数学线上课效果两极分化严重,自觉的同学能利用回放功能反复学习,但自制力差的很容易走神,有个狠招:看网课时准备个草稿本,老师讲例题时按下暂停键,自己先做一遍再看解析,效率直接翻倍。

最后说点个人看法:没有最好的课型,只有最合适的组合,就像做菜要讲究荤素搭配,数学教学也要根据学生实际水平混合使用不同课型,刚接触教学的新手老师千万别死磕某一种模式,多尝试不同组合,慢慢就能找到最适合自己班级的配方了,对了,下次上课前不妨问问学生:"今天咱们换个新玩法怎么样?"说不定会有意外惊喜哦!

1. 新授课

2. 复习课

3. 讲练课

4. 案例分析课

5. 综合应用课

6. 专题讲座课

7. 模拟测试课

8. 课堂讨论课

9. 实践活动课

10. 期末复习课。

1. 新授课

2. 复习课

3. 练习课

4. 评讲课

5. 案例分析课

6. 活动探究课

7. 综合应用课

8. 专题讲座课

9. 模拟测试课

10. 辅导答疑课。

1. 新授课

2. 复习课

3. 练习课

4. 案例分析课

5. 探究课

6. 专题讲座课

7. 评讲课

8. 综合应用课

9. 比赛辅导课

10. 辅导答疑课。