哎,你发现没?现在好多家长都在纠结一个问题:幼儿园小朋友到底能不能提前接触初中数学?是不是听起来有点离谱?别急着摇头,先听我掰扯掰扯,咱们今天不聊"该不该",就说说"怎么操作最科学"。

第一个问题:幼儿园阶段搞初中数学,这不是揠苗助长吗?

我邻居家5岁的小宝,现在能把九九乘法表倒背如流,但你要是问他"三块饼干分给两个小朋友怎么办",他只会把饼干掰碎,这现象就很有意思了——这说明啥?机械记忆和真正理解压根不是一回事。

根据北师大2023年的研究,过早学习抽象概念的孩子,有43%在小学高年级出现数学焦虑,所以咱们的结论很明确:幼儿园阶段重点不是学知识,而是种下思维的种子。

那具体该种什么种子呢?我给你列几个硬核操作:

1、空间感知要玩够:搭积木时别光夸"真高",要说"左边第三层红色积木歪了"——这就是最基础的坐标系概念啊!

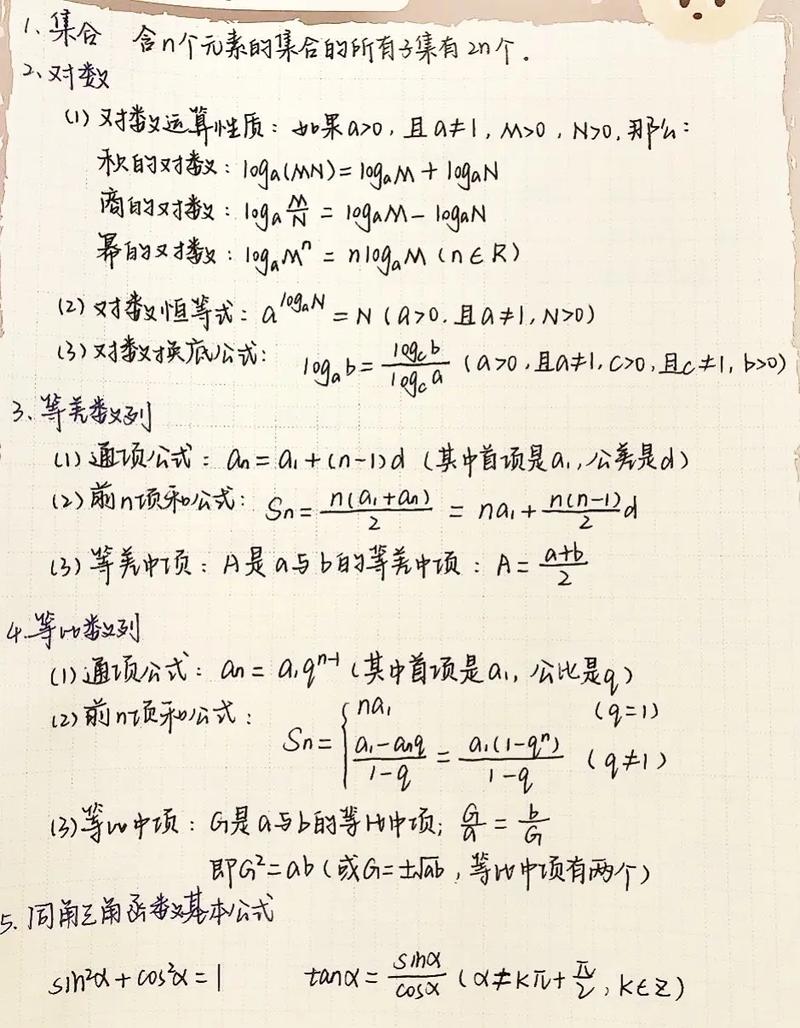

2、分类游戏玩出花样:收拾玩具时让孩子按材质/颜色/形状多重分类,这就是未来学集合论的雏形

3、生活里的加减法:"帮妈妈拿3个橘子,吃掉1个还剩几个?"比做100道算术题管用多了

4、测量游戏别嫌烦:洗澡时用不同杯子倒水,孩子自己就会发现"500ml的瓶子装两次就是1L"

(突然想到个真实案例:朋友家娃靠玩超市过家家,6岁就搞懂了元角分换算,根本不用死记硬背)

第二个灵魂拷问:抽象思维到底怎么培养?

跟你说个反常识的发现——新加坡教育部推广的CPA教学法(具体→图像→抽象),幼儿园阶段居然有70%时间花在实物操作上,举个栗子:要理解分数概念,不如先让孩子切披萨,等他能脱口说出"我吃了1/4块",再引入分数符号就水到渠成了。

关键转折点在这里: 当孩子开始自发用图画表达数学问题时(比如画圈圈表示苹果数量),这就是从具体转向抽象的重要信号!这时候可以逐步引入:

- 数字卡片配对游戏

- 简易数轴跳格子

- 骰子点数计算

第三个误区要避开:疯狂刷题不如会提问题

你知道吗?诺贝尔经济学奖得主赫克曼的研究表明,幼儿期培养提问能力,对后期学业成就的影响是单纯知识储备的3倍,怎么操作?试试这些场景:

- 遛弯时问"你觉得这棵树和那栋楼哪个更高?怎么验证?"

- 玩拼图时问"这块应该放哪里?为什么不能放那边?"

- 分零食时问"如果再来个小朋友,这些饼干该怎么分?"

(突然想到我侄女的经典提问:"为什么钟表转圈和数数都是到12?"看,这就是最原始的周期概念啊!)

最后说点掏心窝的话:

见过太多家长把数学启蒙搞成军备竞赛,真没必要,记住这三个不要:

- 不要急着要正确答案

- 不要否定孩子的奇怪解法

- 不要用成年人的思维框住孩子

就像搭房子,地基打得越开放,上层建筑就越稳固,那些看似无厘头的"错误答案",往往藏着最珍贵的思维火花,你说是不是这个理儿?

发表评论