哎,说到评课这回事儿,不少新老师刚上手的时候都犯懵——"评课到底要评啥?""重点看老师还是看学生?""自己都还没站稳讲台呢,咋好意思评价别人?" 来来来,今天咱就掰开了揉碎了说说这事儿,别慌,我保证不用专业术语绕你,咱们就像唠家常一样慢慢聊。

首先得搞明白,评课不是找茬大会! 很多人一听说要评课,立马脑补出七八个专家拿着放大镜挑刺的画面,其实啊,评课就是个照镜子的过程,帮助上课老师和听课老师共同进步,就像我们班王老师说的:"好的评课应该像体检报告,既要说哪儿健康,也要指出亚健康状态。"

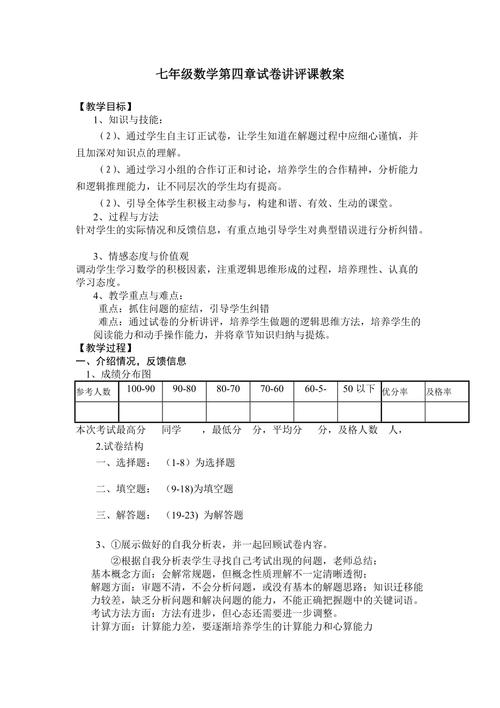

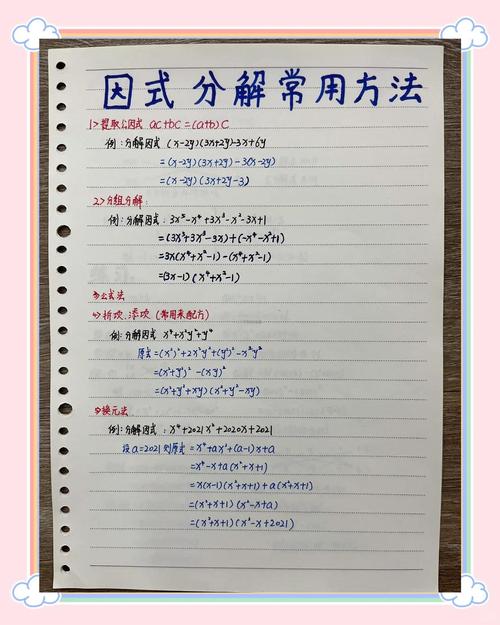

那具体该看哪些方面呢?我给你列个万能公式=教学目标+学生表现+教学方法+课堂节奏+意外收获,这五个维度基本覆盖了课堂的方方面面,比如说上周听李老师的《一元二次方程》公开课,我就重点关注了这几个点:

1、开场的导入有没有勾起学生兴趣? 他用了个买菜算账的生活案例,结果后排玩橡皮的男生都抬头了

2、新概念讲得够不够透? 发现有个女生在画韦达定理的思维导图,说明知识点消化得不错

3、练习题难度是不是循序渐进? 第三道题突然上难度,导致三分之二学生卡壳,这个就得记下来

4、课堂时间分配合理吗? 最后十分钟明显赶进度,板书都写飞了

第二个关键点:记得带三样神器进教室! 新手最容易犯的错就是空着手去听课,结果评课时候全凭记忆,难免有遗漏,我这些年总结的必备装备是:

双色笔笔记本:黑色记事实(比如提问次数),红色写感受(这个互动设计得妙)

手机计时器:分段记录各环节耗时,特别是学生自主讨论的时间够不够

学生观察表:提前随机选定5个不同水平的学生,全程跟踪他们的参与度

上周评张老师的几何课时,我就靠观察表发现个有趣现象:平时数学垫底的小刘,在动手拼七巧板环节居然第一个完成,这说明啥?多元化的教学方式真的能激活不同特质的学生,后来张老师根据这个反馈调整了教学设计,现在小刘的作业正确率提升了40%!

第三个重点:评课要像三明治——先夸优点,再提建议,最后给方案。 很多新人一紧张就容易变成"虽然....."的转折狂魔,记住这个万能话术模板:

"王老师今天的课堂设计特别有创意(具体夸某个亮点),要是在(某个环节)能(具体建议),可能会让(某类学生)更容易掌握,比如说可以试试(可操作的改进方法),我之前在(某次实践)中发现效果不错。"

举个真实例子:有次评年轻教师的函数图像课,我先肯定她准备的动态PPT很直观,然后建议增加实物模型操作:"咱们班有3个触觉型学习者,让他们摆弄摆弄磁贴片,可能对图像变换理解更深刻。"结果第二周她就搞了个磁铁坐标系,那几个孩子果然学得更带劲了。

最后说个容易踩的坑:别光盯着老师看! 资深评课人都知道,课堂是师生共同演奏的交响乐,这几个学生端的观察指标特别重要:

眼神追踪:有多少学生全程跟着老师走?发呆的人集中在哪个时间段?

笔记质量:是机械抄板书,还是有自己的批注?

提问分布:老师是不是总点前排学生?后排同学举手几次?

错误类型:练习中的错误是粗心还是根本性误解?

有次听课发现个怪现象:每当老师背过身写板书,就有学生偷偷传纸条,评课时我没直接批评课堂纪律,而是建议:"把投影幕布侧放45度,这样老师边写边讲也能用余光观察全班。"结果课堂管理难题迎刃而解。

说到这儿,可能有老师要问:"要是遇到明显上得差的课,该怎么评?" 我的经验是关注客观事实,少用主观评判,比如说"引入环节花了15分钟"是事实,"引入太拖沓"就是主观判断,更聪明的说法是:"如果把引入压缩到10分钟,就能留出更多时间突破重难点。"

对了,最近尝试用"2+1"反馈法效果不错——说2个值得学习的亮点,提1个可操作的改进建议,就像上周评刘老师的统计课,我说:"生活案例选得接地气,小组竞赛设计有新意,要是能在数据收集环节加入实地测量,相信学生的参与度会更高。"这么一说,对方既保住了面子,又获得了成长方向。

其实吧,评课这事儿说难也不难,关键是要带着研究的心态进教室,就像老教师常说的:"好课是问出来的,不是批出来的。"每次听课前给自己定个小目标,比如这次重点观察提问技巧,下次专注课堂生成资源的利用,慢慢积累下来,你不仅能评别人的课,自己的教学水平也会水涨船高。

对了,突然想到个绝招——把自己想象成转学生,假设今天是你第一次接触这个知识点,老师的讲解能让你听懂吗?板书看得清吗?例题和作业题难度匹配吗?用这种小白视角,往往能发现执教者自己都忽略的盲点。

最后说点掏心窝子的话:评课记录别写完就塞抽屉,建议每月做次复盘,把各个老师的闪光点列出来,你会惊讶地发现,原来身边藏着这么多教学宝藏,比如陈老师的错题改编策略,林老师的课堂过渡语设计,把这些精华慢慢吸收进自己的课堂,不出半年绝对能看到蜕变,评课嘛,说到底就是借别人的火把,点亮自己的灯塔。

发表评论