哎,今天咱们来聊聊初中数学老师最头疼的事儿——怎么设计问题才能让学生不犯困?别急着划走啊,这可不是老生常谈!你想想看,同一个知识点,有的老师出的题让学生抓耳挠腮,有的老师却能让学生举一反三,这中间到底差在哪儿?

(端起保温杯喝口水)先说个真实案例吧,去年参加教研活动,两个班都学二次函数,A班老师直接甩公式让学生套用,B班老师让学生算学校篮球场抛物线轨迹,结果月考时,B班应用题正确率高出23%!你看,问题设计得好不好,效果能差出个马里亚纳海沟。

第一个核心问题:目标怎么定才不跑偏?

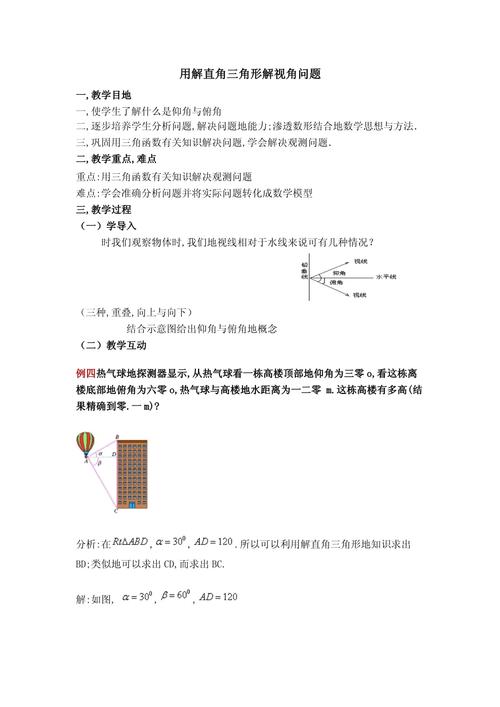

说白了,出题就像射箭,得先找准靶心,咱得先问自己:这堂课到底要学生掌握什么?是公式推导?实际应用?还是思维训练?比如教勾股定理,如果目标是应用,就别整那些复杂的代数变形,直接让他们算操场对角线长度更实在。

敲黑板重点:

- 每道题必须对应明确的教学目标

- 提前预判学生可能出现的理解偏差

- 不要贪多求全,一次重点突破1-2个知识点

(翻教案本的声音)好比上周我设计统计单元,本来想塞进去平均数、中位数、方差三个概念,结果学生全搞混了,后来改成先用班级身高数据搞懂平均数,第二节课再引入其他概念,效果立马不一样。

第二个关键点:情境怎么编才不尬?

现在学生可精着呢,动不动就说"学这有啥用",这时候就得把题目包装成他们熟悉的样子,比如概率问题,与其说摸球抽奖,不如改成游戏抽卡概率;讲几何时,用学校新建的体育馆当案例。

实用三板斧:

1、直接从学生日常生活挖素材

2、结合当下热点(比如用快递驿站设计最优路径题)

3、适当加入游戏化元素(闯关、解密等形式)

(翻手机找案例)上学期我班小张死活学不会方程,后来给他设计了个"奶茶店利润计算"的系列题,现在这小子都能自己建数学模型算怎么搭配套餐最赚钱了!

第三个门道:难度怎么把控才合适?

这个问题绝对是个技术活!太简单学生觉得没挑战,太难又容易劝退,我有个土办法——把题目拆成"小台阶",就像游戏的新手引导,比如先给个完整解题范例,再逐步撤掉提示,最后让学生独立解题。

阶梯式设计示范:

- 第一阶:给出完整解题步骤(填空形式)

- 第二阶:提供思路框架,补全关键步骤

- 第三阶:只给问题情境,自主建模解答

(翻作业本叹气)上次月考栽跟头的那道题,现在想想就是台阶设得太陡,本来应该先练单项式乘法,再过渡到多项式,结果直接甩了道综合应用题,难怪半数学生交白卷。

第四个秘诀:反馈怎么用才有效?

很多老师以为出完题就完事了,大错特错!关键要看学生怎么解的,我办公桌上常备三色便利贴:红色记典型错误,黄色记创意解法,绿色记学生提出的好问题,这些可都是下次出题的宝藏素材啊!

即时反馈三件套:

- 课堂练习时来回巡视,捕捉第一手解题过程

- 批改作业时用手机拍下典型错例

- 每周留道开放题,收集学生自创题目

(推眼镜笑)上个月学生们自己出的"食堂排队最优方案"数学建模题,现在都成年级组经典案例了,有个小姑娘用数列知识算出错峰吃饭时间表,连后勤主任都来取经!

说到这儿,可能有人要问:这么多门道,新老师怎么上手?别慌,记住十二字诀——"先模仿,再创新;先观察,后调整",我刚入职那会儿,把近五年中考题全部分类整理,总结出21种基础题型模板,现在设计题目时都还能用得上。

最后说句掏心窝的话:问题设计就像炒菜,火候、食材、调味都得讲究,千万别指望有什么万能公式,关键得多观察学生反应,就像上周我设计函数图像题,本来觉得万无一失,结果学生盯着投影仪问:"老师,这个抛物线像不像你昨天午饭吃的香蕉?"——得,下回案例又有着落了!

发表评论