哎,每次看到数学卷子就头疼是吧?公式背了又忘,题目换了数字就懵圈,是不是觉得数学这玩意儿根本就是外星语?别慌,今天咱就来聊聊怎么让数学脑瓜子突然"开窍"这件事。

第一个灵魂拷问:数学非得是天才才能玩转吗?

有同学老觉得班上数学好的都是"天选之子",其实真相可能扎心——他们只是比你早发现数学的套路,好比打游戏,有人卡在第三关死活过不去,突然发现原来可以绕到boss背后偷袭,瞬间就通关了,数学也有类似的隐藏关卡,关键在于找到那个突破口。

举个真实例子:我初中同桌老王(对,就是那个上课总在睡觉的家伙),有次突然在几何题上开窍了,原来他发现了辅助线的三大必杀技——中点连线、角平分线延长、对称图形复制,后来这货成了我们班的几何小王子,你说气人不?

第二个关键问题:数学基础差要怎么补救?

这里要划重点了!基础薄弱就像房子没打地基,越往上盖越危险,给大家三个急救包:

1、死磕课本例题(没错就是死磕!)

把课本上每个例题的解题步骤用不同颜色的笔拆解,像解剖青蛙那样仔细,比如解方程,标出"移项→合并→系数化1"的步骤,形成肌肉记忆。

2、制作概念卡片

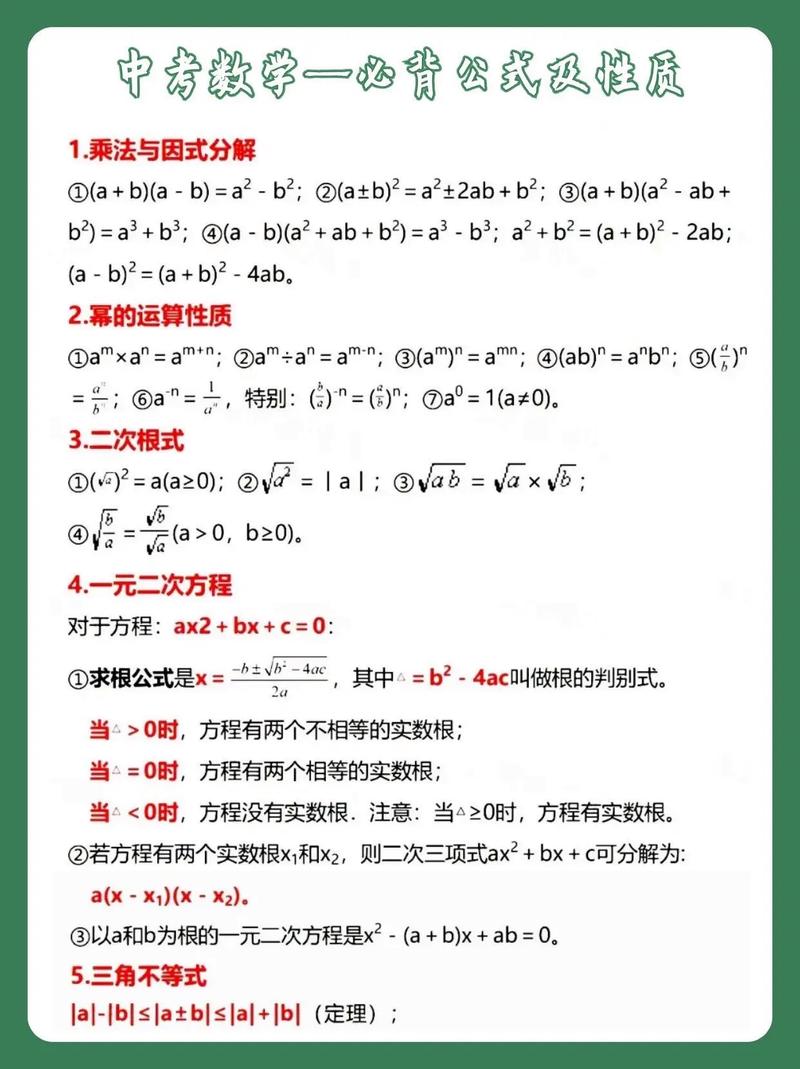

把容易混淆的概念做成扑克牌大小的卡片,正面写名称(quot;完全平方公式"),背面写公式+生活化解释(就像(a+b)²其实是"两个人组团打架,各自发育还要互帮互助")

3、每天5分钟计算特训

准备个巴掌大的本子,每天雷打不动做5道基础计算题,别小看这个,坚持一个月,计算错误率能从50%降到20%以下——这可是带过的学生实测数据!

第三个核心困惑:看见应用题就发怵怎么办?

这毛病我太懂了!当年看见"游泳池同时进水排水"的题目,直接怀疑出题人脑子进水,后来才明白,破解应用题要掌握翻译大法:

- 把"利润率"翻译成(售价-成本)/成本

- 把"相向而行"画成两个箭头对撞

- 遇到百分比问题直接设原始量为100

最近有个学生用这方法,把月考的应用题得分从12分提到了32分(满分40),关键是把文字变成数学符号,就像把中文翻译成英语那样自然。

第四个致命误区:刷题到底有没有用?

这事儿得辩证着看,见过两种极端:有人刷题刷成"题海战士",有人完全不做题幻想顿悟,正确的打开姿势应该是:

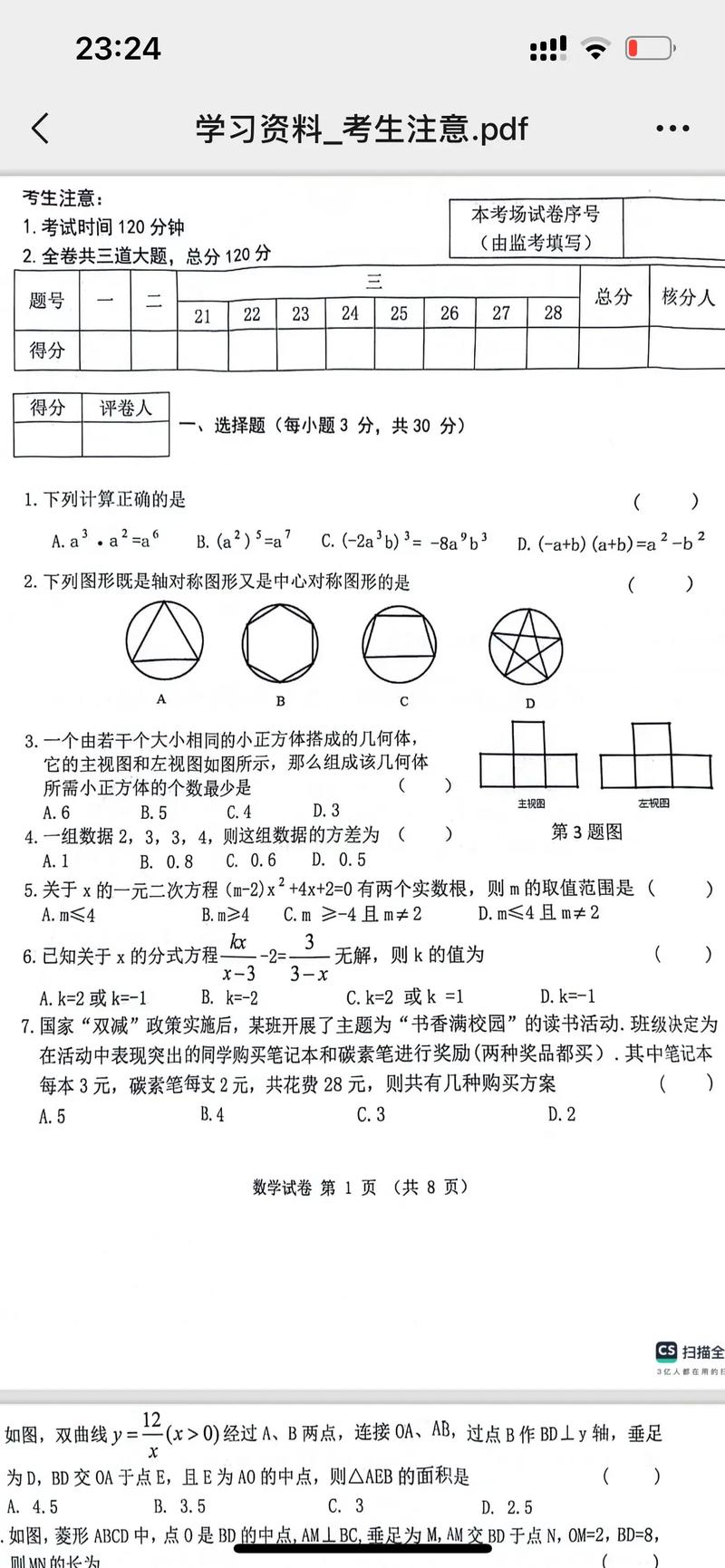

专题突破式刷题:比如这周专攻二次函数图像,就集中做20道同类题

错题回炉法:把错题剪下来贴本子上,过三天重做,做对了就打√,连续三个√才能放过它

一题多解法挑战:找道中等难度的题,强迫自己用两种以上方法解,这个方法能让脑细胞产生新连接

去年带过个小姑娘,用错题回炉法把同一道概率题反复折腾了五遍,结果中考遇到变形题直接秒杀,所以说啊,质量永远比数量重要。

第五个隐藏关卡:数学思维怎么培养?

这才是真正的大招!说个颠覆认知的——数学好的人其实都在用"流氓思维":

耍赖法:遇到证明题先假设结论成立,反推需要什么条件

特殊值试探:比如判断题干说"所有三角形",你就先用等边三角形试试

降维打击:把立体几何问题投影到平面上,或者把函数图像拆分成基础函数

记得有次月考的压轴题,全班就两个人做出来,后来发现他们不约而同用了"特殊值法",把一般情况替换成具体数字,瞬间找到突破口,所以说数学思维的本质,就是合理作弊的艺术。

最后说点掏心窝子的话

数学开窍这事吧,真不像武侠小说里打通任督二脉那么玄乎,更多时候是量变引起质变的过程,可能在某天写作业时突然"啊哈"一声就悟了,关键是要保持"战略性耐心",别指望三天见效,但坚持三个月肯定有惊喜。

最近在整理往届学生的错题本,发现个有趣现象:那些后来逆袭的学生,有个共同特点——他们的错题本越到后期越"干净",不是不犯错了,而是学会了在错误刚冒头时就扼杀在摇篮里,所以说啊,真正的开窍,其实是养成了预见错误的能力。

对了,上次同学会见到老王,他说现在辅导儿子数学还在用当年那套辅助线秘籍,你看,好的方法真的是经得起时间考验,所以别急着否定自己,说不定哪天你就成了别人眼中的"数学开挂选手"呢?

发表评论