哎,说到高中数学啊,是不是很多人一听到这三个字就头皮发麻?明明初中数学还能考个八九十分,怎么到了高中突然就跟不上节奏了?今天咱们就坐下来好好唠唠这事儿——不过先说好,我可不会像老师上课那样板着脸说话,咱们就当朋友聊天。

第一个要命的问题:知识点之间容易断片儿

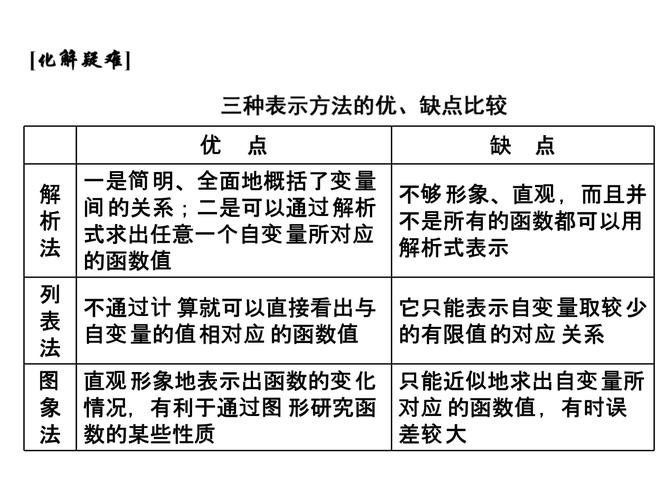

你发现没?高中数学课本的章节安排,有时候就跟看电视剧中间跳了几集似的,比如刚学完函数的概念,啪一下直接跳到三角函数,中间连个过渡都没有,这时候要是刚好生病请假两天,回来就跟不上节奏了。

举个真实案例:我高中同桌老王(虽然姓王但真的是个女生),就因为发烧错过了一周的课,结果整个学期都在跟指数函数对数函数较劲,她说那时候看到数学老师走进教室,"就跟看到班主任来家访似的"(原话)。

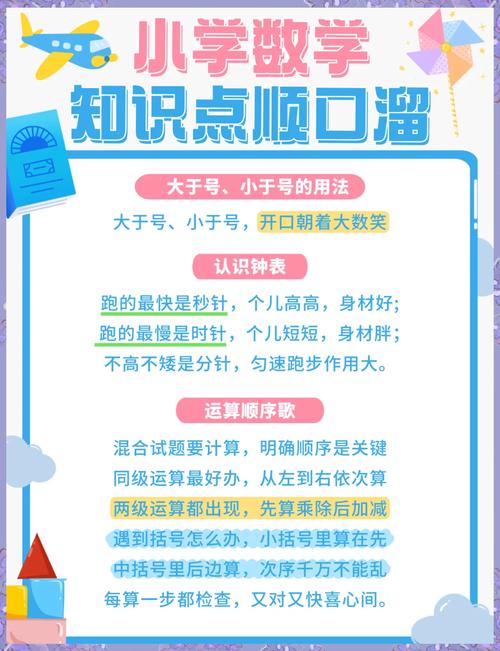

怎么破?强烈建议把每个新章节和前边学过的内容画个关系图,比如说学立体几何前先把平面几何的重要公式列出来,这样脑子里的知识网就不会破得跟渔网似的了。

第二个大坑:抽象概念玩得人头晕眼花

初中数学还在摆弄看得见的数字和图形,到了高中突然就搞起"f(x)"这种外星符号,更别提什么向量、导数,这些玩意儿到底能拿来干嘛?

我当年第一次看到立体几何的三视图,整个人都懵了——明明就是个正方体,怎么投影到三个方向就变成完全不同的图形了?这时候老师要是只说"多想象",那真是站着说话不腰疼。

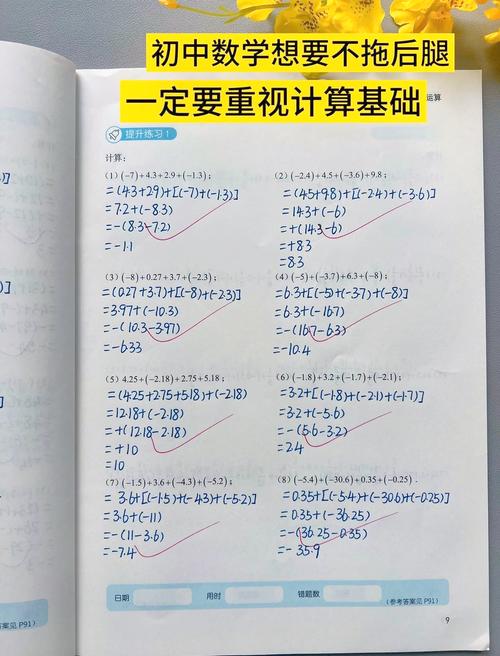

核心技巧来了:把抽象概念具象化,比如说学函数图像时,可以自己动手用手机APP画图(推荐GeoGebra),看着图像随参数变化扭来扭去,比死记硬背公式强多了,再比如概率统计,完全可以拿自己月考成绩做数据分析,这样既实用又记得牢。

第三个头疼点:解题方法跟俄罗斯套娃似的

有没有遇到过这种情况?老师讲题时用了三种解法,结果你自己做题时连第一步都迈不出去,更气人的是,明明每个步骤都听懂了,合在一起就变成天书。

举个活生生的例子:学数列那会儿,有个题目要同时用错位相减法和数学归纳法,当时我们班学霸在黑板上唰唰写完,底下同学的表情就跟看到魔术揭秘后发现是骗局一样——"原来要这样套着用啊?"

这里有个绝招:建立解题工具包,把不同类型的题目对应的方法整理成思维导图,比如看到"最大值最小值"就想到求导、二次函数顶点、不等式这些武器,平时多练习"一题多解",慢慢就能培养出解题直觉。

第四个隐形杀手:心理压力越堆越高

说真的,数学考砸带来的挫败感,可比其他科目猛多了,特别是当周围同学都在进步,自己还在原地踏步的时候,那种焦虑感能把人逼疯。

记得高三模考有次我只考了68分(满分150),整个人丧得连晚饭都吃不下,后来班主任说了句大实话:"数学就像健身,肌肉酸痛说明在长劲儿呢。"这话虽然糙,但理不糙。

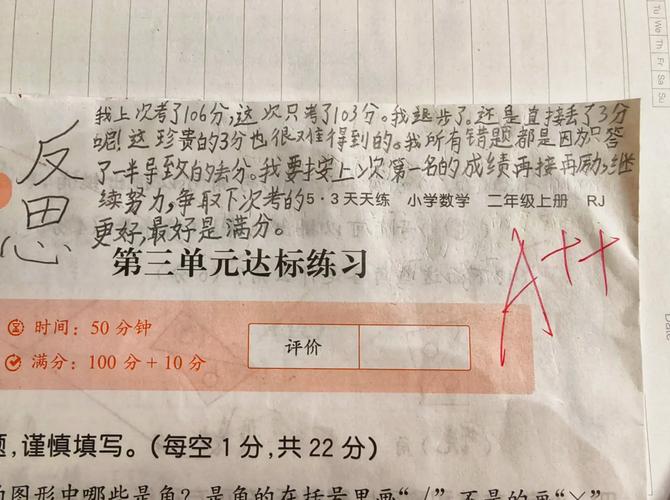

关键要调整心态:把注意力从分数转移到进步过程,比如说今天搞懂了三角函数的一个公式,就算小胜利,建议准备个"进步本",每天记录学会的新东西,这种可视化的成长轨迹特别能打气。

第五个现实问题:应试套路和真实理解在打架

不得不承认,现在很多数学教学还是围着考试转,题海战术确实能提高分数,但副作用就是让学生变成解题机器,根本不理解数学在现实中的用处。

举个栗子:学完概率统计整个单元,结果连自己买彩票的中奖概率都不会算,这不是很讽刺吗?有调查显示,超过60%的高中生认为学的数学"完全用不上",这数据看得人心慌。

个人建议:主动寻找数学的现实投影,比如说学完等比数列,可以算算房贷利息;学会立体几何,可以试着设计个手机支架,当知识跟生活产生联系,学习动力自然就上来了。

说到这儿啊,我突然想起个事儿,去年同学聚会,当年数学课代表居然在教幼儿园小朋友玩七巧板,他说这是"提前培养空间想象力",你看,数学思维的培养真不是高中三年就能速成的。

其实吧,高中数学就像学骑自行车,刚开始肯定会摔跟头,车把晃得跟抽风似的,但找到平衡点之后,突然某天就能稳稳上路了,重要的是别被暂时的困难吓倒,更别因为几次考砸就给自己贴标签。

最后说句掏心窝子的话:数学不好真不代表你笨,可能只是没找到适合自己的学习方法,有人适合细嚼慢咽,有人需要大量练习,还有人得把知识讲给别人听才能彻底明白,多试几种路子,总有一款适合你,就像我那个同桌老王,后来选了文科专业,现在用统计软件分析市场数据6得飞起——你看,数学的"仇"这不就报回来了嘛!

发表评论