(深吸一口气)哎,今天咱们来聊聊这个特别有意思的话题啊,你说小学数学题看着简单对吧?但有时候就是能把你卡得死死的,甚至怀疑自己智商是不是突然掉线了,别慌啊,这事儿真不丢人,我当年还被"小明买水果"的题目折磨到撕草稿纸呢,今天就掰开了揉碎了给你讲讲,怎么对付这些看着像送分题、实际是送命题的数学题。

第一步:先把题目读明白!

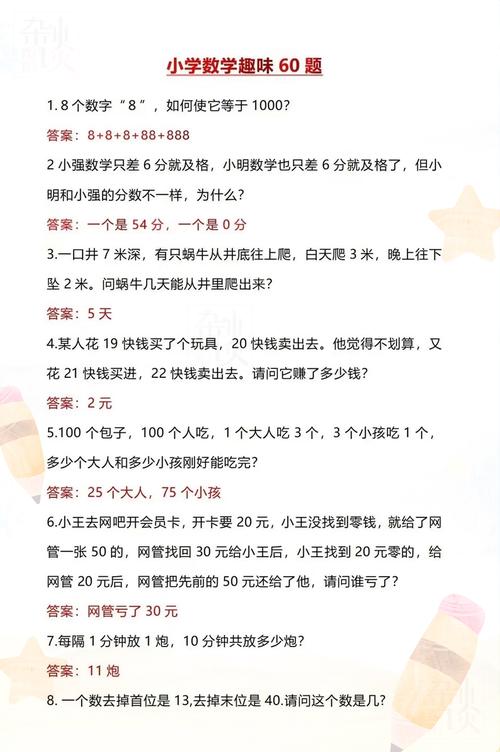

(敲黑板)你信不信?十个做错题的人里有八个根本没看懂题目要求,比如说这个经典题:"三个苹果分给五个小朋友,每人分到多少?" 很多娃上来就写3÷5=0.6,结果被老师打叉,为啥?因为题目后面还有半句——"要使每个苹果切成不超过三块",这时候才恍然大悟对吧?所以啊,看到题目先画重点词,像"最多"、"至少"、"平均分"这些词都是关键陷阱。

举个真实案例,去年邻居家小孩考试,题目问"公交车上有7人,下去3人,上来5人,现在车上有多少人?" 小孩直接7-3+5=9,结果错了,为啥?因为题目配的图里司机位置上还坐着个人!这血泪教训告诉我们做题前得把每个字都吃透。

第二步:把大问题拆成小零件

(拍大腿)这个绝招特别管用!比如说遇到那种绕口令似的应用题:"哥哥比妹妹大5岁,3年前哥哥年龄是妹妹的2倍,现在两人各几岁?" 这时候千万别慌,咱们一步步来:

1、先画个年龄时间轴,标出现在和三年前

2、设妹妹现在年龄为X,哥哥就是X+5

3、三年前妹妹X-3岁,哥哥X+5-3=X+2岁

4、根据条件列方程:X+2 = 2*(X-3)

5、解得X=8,所以妹妹8岁,哥哥13岁

看,把复杂问题拆成五步走,是不是清楚多了?遇到难题就想象自己在拆乐高,先把零件分门别类摆好。

第三步:检查答案是否符合常识

(突然停顿)等等,刚才那个公交车的例子,如果算出车上现在有100人,这合理吗?正常公交车核载也就四五十人吧?所以做完题要反问自己三个问题:

- 数字大小正常吗?(比如年龄不可能负数)

- 单位对不对?(别把米写成厘米)

- 题目条件都用上了吗?(经常有埋伏的条件)

有个真实数据很有意思,某小学统计发现,应用题错误中23%都是没注意单位换算,比如题目说"绳子长1.2米,剪掉40厘米",很多娃直接1.2-40=负数,这血亏啊!

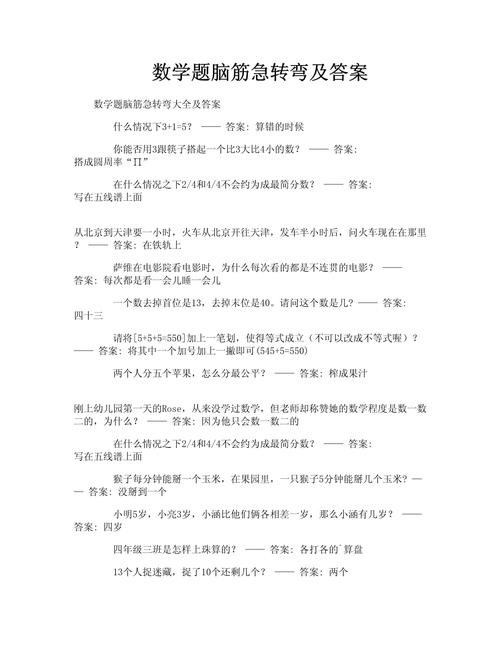

(挠头思考)说到这儿,可能有人要问了:"那要是完全没思路怎么办?" 好问题!这时候逆向思维能救命,比如说这个题:"用1-9这九个数字填九宫格,每行每列每斜线相加都等于15",乍看要试到天荒地老对吧?但其实记住口诀就行:"二四为肩,六八为足,左三右七,戴九履一,五居中央",这就是典型的需要记忆的固定套路。

不过要注意啊,死记硬背和活学活用是两码事,有次看到个娃把"鸡兔同笼"问题背得滚瓜烂熟,结果题目变成"三轮车和自行车"就傻眼了,所以理解方法比记住答案重要一百倍!

个人观点时间

(突然严肃)其实吧,我觉得现在很多家长老师都搞错重点了,数学本质上是个思维工具,就像用筷子吃饭,重点不是夹得多快多准,而是学会怎么协调手指,有些题目看着"弱智",其实是在训练最基础的逻辑能力,比如说"25×4和24×5哪个大",不需要真的计算,比较25×4=100,24×5=120,直接看出后者大——这练的就是数感。

最后说句掏心窝子的话:数学不怕犯错,就怕不思考,我到现在都记得,三年级时在黑板前算错除法被同学笑话,结果老师说了句:"能发现错误的人比永远正确的人更厉害",这句话送给所有正在和数学题较劲的朋友们,咱们慢慢来,比较快。(突然笑场)哎呀,不小心押韵了...

发表评论