(文章开始)

哎,你发现没?现在小学一二年级的数学课本,画风越来越可爱了,但真到教的时候——怎么总感觉时间不够用?今天讲完加减法,明天孩子就一脸懵,好像昨天学的全还给老师了?别急,这事儿真不能全怪娃,咱们得先琢磨明白:低段数学到底难在哪?怎么教才能又快又稳?

先来灵魂拷问:为什么同样的知识点,有的老师一节课就能让全班记住,有的老师教三遍孩子还是云里雾里?这还真不是智商问题,去年我去听公开课,有个老师用动画片《汪汪队》讲方位词,孩子们抢着举手说“小砾在滑梯左边”,第二天测验全班正确率92%,你看,找到孩子的兴趣开关,比刷题管用十倍。

第一招:别急着做题!先拆解“数学恐惧症”

你知道吗?刚上小学的孩子,90%的数学焦虑其实来自“看不懂题目”,小明有5个苹果,吃掉2个,妈妈又买了3个”这种题,娃可能卡在“吃掉”这个词上,这时候与其逼着列算式,不如先玩过家家:拿真实苹果(或者乐高积木)演一遍剧情。具象化操作永远比抽象符号更抓人。

举个真实案例:我家小侄女死活分不清“多多少”和“少多少”,后来我让她和表哥玩糖果交换游戏,一个说“我给你3颗”,另一个说“那我现在比你多几颗?”玩了二十分钟,突然开窍了——原来数学就是生活里的讨价还价啊!

第二招:把知识点切成“零食包”

你有没有发现?低年级课本每节课的新内容其实就1-2个点,但有些老师总喜欢“买一送三”,比如教“认识钟表”非要连带时区概念——这就像让刚会走路的孩子直接学跨栏。每天重点攻破一个小关卡,反而进度更快。

比如教“20以内加减法”,可以拆成:

- 第1天:用积木摆出“凑十法”(比如8+5=8+2+3)

- 第2天:玩超市游戏练习找零(实战应用)

- 第3天:设计闯关题卡(巩固记忆)

上周试过这个方法的老师说,原本计划两周的内容,结果9天就达标了,关键孩子们还特兴奋,追着问“明天玩什么游戏”。

第三招:让错误变成“彩蛋”

千万别小看这个细节!很多新手容易掉进“纠错陷阱”:孩子写错题就马上打断,结果越教越紧张,其实啊,故意留点错题反而能激活思考,比如有次我板书时“手滑”把13+5写成17,马上有孩子跳起来:“老师数学是体育老师教的吧!”全班哄堂大笑,但之后再没人犯同样错误。

记住这三句口诀:

- 简单错误眨眨眼(比如数字写颠倒)

- 关键错误画圈圈(用红笔标出不进位的地方)

- 原则错误演情景(单位混淆就带尺子、秤来教室)

第四招:给数学穿上“故事外套”

枯燥的算式孩子记不住?试试这个魔法——把计算题变成冒险故事。

- “数字7今天要去城堡,路上要收集比它小2的数字伙伴”(练减法)

- “小括号像孙悟空的金箍棒,要先算里面的内容”(记运算顺序)

去年有个实验数据挺有意思:两组学生学同样内容,故事组比传统组解题速度快23%,两周后知识点留存率高41%,这说明啥?大脑天生对叙事更敏感,特别是配上夸张动作和表情,想忘记都难。

第五招:善用“三分钟定时器”

低年级孩子的专注力就像小金鱼——顶多保持7-10分钟,所以千万别搞“满堂灌”,把课堂切成“薯片式”小段:

- 0-3分钟:用谜语/动画引入主题

- 4-10分钟:核心教学+互动问答

- 11-13分钟:起身活动(比如拍手数数)

- 14-20分钟:分组游戏实操

- 最后2分钟:用儿歌总结知识点

某重点小学老师分享过,自从改用这种“碎片式教学”,课堂纪律问题少了60%,教学进度反而提前两周完成,你看,节奏感比时长更重要。

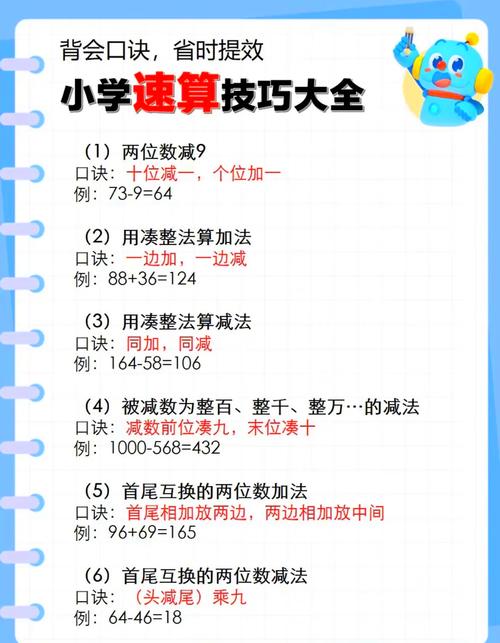

说到这儿,可能有老师要问:那计算速度要不要狠抓?我的观点是——熟练度要练,但不是靠题海,口算扑克牌”游戏(每人抽两张比大小,赢家要快速说出总和),既练反应又练计算,再比如把乘法表编成跳绳童谣,孩子边跳边背,身体记忆比死记硬背强得多。

最后掏心窝子说句话:见过太多家长焦虑“别人家孩子都会三位数加减了”,其实低年级数学就像搭积木,基础搭得越扎实,后期学得越轻松,与其拼命赶进度,不如多花时间观察孩子——他玩积木时是不是总在数层数?分糖果时会不会下意识比较多少?这些才是真正的数学萌芽啊。

发表评论