哎,数学试卷到底该怎么评价才算科学?这个问题估计很多新手家长和刚入行的老师都挠头过吧,举个真实案例,前两天朋友家小孩拿回来一张92分的卷子,家长一看分数挺开心,结果仔细看题目——全是"小明买了20个苹果分给5个人每人几个"这种题,你说这分数高是真的,但真能说明孩子数学学好了吗?

首先咱们得掰扯清楚,评价数学题不是只看分数高低。 这就好比去菜市场买菜,不能光看秤杆翘得高不高,得看菜新不新鲜对吧?数学试卷评价其实藏着三个关键维度:题目质量、学生表现、教学反馈,这三个维度就像三角形的三个支点,缺了哪个都得瘸腿。

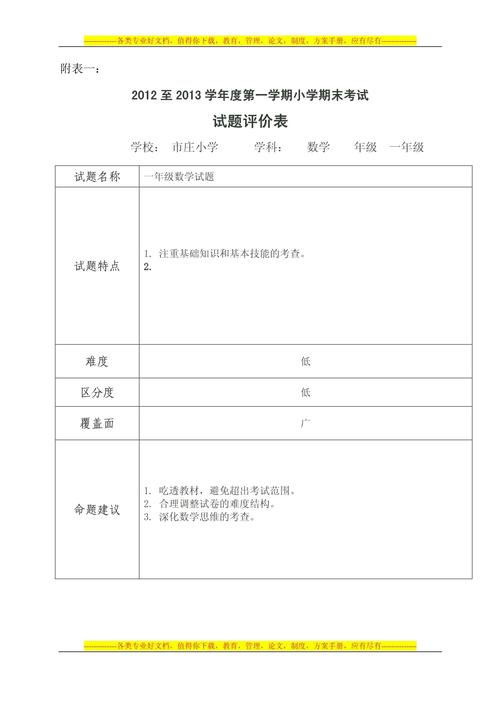

第一关:题目质量怎么把关?

这里有个误区要破除——题目难不等于题目好,去年某地期末考出过一道"用三种方法证明勾股定理",结果全班平均分直接掉到58分,这能说明学生差吗?明明是题目超纲了好吧!

判断题目质量要抓住三个"是否":

1、是否紧扣课标知识点(比如二年级突然考分数计算就是耍流氓)

2、是否设置合理梯度(基础题60%、中档题30%、难题10%这个黄金比例)

3、是否贴近生活实际(别整那些"水池一边进水一边放水"的鬼畜应用题)

举个正面例子,杭州某重点小学的单元测试就特别会设计题目,有道题是让学生计算从家到学校不同交通工具的碳排放量,既练计算又培养环保意识,这才是好题该有的样子。

第二关:学生表现怎么看门道?

看到卷面叉叉别急着上火,得学会"诊断式分析",去年带过个学生,计算题老出错,家长以为是不认真,后来发现孩子其实是被"文字游戏"坑了——题目里"增加到"和"增加了"分不清。

重点要盯这些地方:

- 错题集中在哪个知识模块?(图形与几何?数与代数?)

- 错误类型是概念不清还是计算失误?(前者要补课,后者要练专注力)

- 解题过程有没有展示思维痕迹?(哪怕答案错,画图辅助的该鼓励)

有个特别管用的办法:把错题按"知识性错误"和"非知识性错误"分类,像我家侄子上次考试,12道错题里8道都是审题马虎,这就不是数学问题而是习惯问题了。

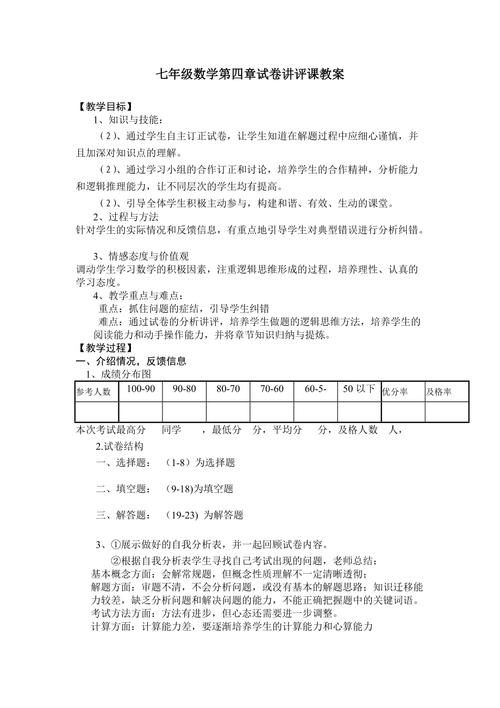

第三关:教学反馈怎么用?

这里得敲黑板了!试卷最大的价值不是用来排名次,而是给教学照镜子,去年区统考有个诡异现象——应用题得分率反而高于计算题,一调查发现,原来老师平时太重视解题技巧,忽视计算基本功。

关键要建立双向反馈机制:

1、老师端:统计各题得分率,找出教学薄弱环节(比如分数应用题全班错60%,下个月就得重点突破)

2、学生端:制作个性化错题档案(用不同颜色标注知识漏洞、方法缺陷、习惯问题)

3、家长端:提供具体改进建议(别光说"计算差",要说"每天练5道进退位加减法")

深圳某实验学校搞过个创新:考完试让学生自己出份"改进版试卷",结果发现孩子们自己出的题反而更贴近学习难点,这个方法现在很多学校都在效仿。

说到这儿可能有人要问:那家长自己怎么判断学校出的题靠不靠谱?教你们个绝招——看题目有没有"生长性",比如同样考察乘法,差劲的题目是"7×8=?",中等的是"商店卖文具盒每个7元,买8个多少钱",优秀的题目会是"用画图的方式解释7×8的意义",后者不仅考察计算,还在培养数感。

最后扔个暴论:真正的好试卷应该像体检报告,不仅要告诉哪生病了,还得指出怎么调理,那些让学生考完只知道分数不知道改进方向的试卷,本质上都是耍流氓,数学教育的终极目标不是培养做题机器,而是训练思维体操运动员,咱们评价试卷的眼光,也得跟着这个指挥棒转才行。

发表评论