(开头用提问切入)

哎,你说初中数学老师每天上课、改作业就够忙了,哪有时间搞科研啊?科研听起来是不是特别高大上,离咱们普通老师很远?其实吧,数学老师的科研真不是非得在实验室里捣鼓试管,它的核心就四个字——发现问题,解决问题,今天咱们就来唠唠,一个普通数学老师怎么从日常工作中找到科研灵感,一步步入门搞研究。

问题一:科研到底研究啥?课堂上的问题算不算?

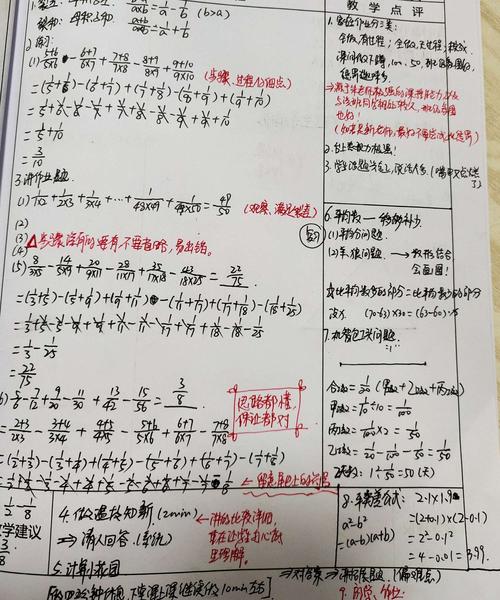

你可能会问:“数学课都教了这么多年了,还能研究出什么新花样?” 举个真实例子:我同事张老师发现班上学生总在几何证明题上卡壳,明明定理背得滚瓜烂熟,一写过程就丢分,于是他琢磨:“学生到底卡在哪儿?是逻辑链断裂,还是语言表达有问题?” 他花了一个月跟踪学生的错题本,发现70%的错误集中在“跳步”上——学生以为自己写清楚了,但步骤间的联系没表达明白,后来他设计了一套“分步拆解法”,让学生用颜色标记每一步的逻辑依据,结果班级平均分提高了12分。

你看,这就是科研! 不需要高深理论,从课堂痛点出发,用数据说话,用方法验证,最后还能反哺教学。

问题二:没经验的新手,怎么找研究方向?

新手最头疼的问题就是:“我该研究啥?” 记住三个关键词:小、实、新。

1、小:别一上来就想搞大课题,如何提升初中生函数学习兴趣”比“中国数学教育改革路径”靠谱得多。

2、实:结合手头资源,你带两个班?正好做对比实验;学校有智慧课堂设备?试试信息技术融合案例。

3、新:不一定非得独创,旧问题新角度也行,错题本”早被研究烂了,但“基于错题本的个性化学习路径设计”可能就有新意。

(插入案例)

去年有个刚入职的李老师,发现学生总把“负数运算”和“字母表示数”搞混,她没急着写论文,而是录了10节课的师生对话,归类出6类常见混淆点,最后整理成《七年级代数思维过渡期典型误区及对策》,直接被区教研室推广了。

问题三:研究必须用复杂统计方法吗?

千万别被“数据分析”吓到!初中老师做科研,土办法也能出真知:

- 学生作业错题率统计(Excel就能搞定)

- 课堂举手次数记录(拿个本子画“正”字)

- 前后测对比(同一份卷子开学测一次,期末再测)

甚至可以用“学生访谈”这种定性研究——找几个典型学生聊聊:“你觉得函数图像难在哪儿?”可能比冷冰冰的数据更有启发性。

方法服务于问题,能解决问题的就是好方法!

问题四:怎么写出一篇像样的论文?

(这里用口语化表达降低距离感)

哎呀,说到写论文,很多老师头皮发麻,其实它就是个“命题作文”,结构比文采重要!参考这个框架:

1、:直接说清研究内容,小组合作模式下初中数学分层作业设计实践》比《关于数学作业的思考》更吸睛。

2、问题描述:用数据说话!别说“很多学生不会”,改成“抽样显示,65%的学生在解分式方程时忽略检验步骤”。

3、对策与效果:重点写你做了什么,学生有什么变化,引入‘错题漫画’后,作业订正率从47%提升至82%”。

4、反思:真诚点!可以说“本次研究仅跟踪了一个学期,长期效果还需观察”。

(插入对比)

好比做菜,论文不是满汉全席,而是家常小炒——食材(数据)新鲜,步骤(方法)清晰,味道(实在,就能端上桌。

个人观点:科研不是负担,而是偷懒工具

最后说点大实话:为啥我鼓励老师做科研?因为搞科研本质上是在“偷懒”!

- 你花三个月研究出一套高效课堂管理方法,未来三年都能省下吼纪律的时间;

- 你总结出学生易错点,备课就能精准打击,不用题海战术折磨自己;

- 你积累的案例和数据,评职称、报课题全用得上,这叫“一鱼三吃”。

所以啊,下次再听到“科研”俩字,别觉得是专家的事儿。你的每堂课、每个学生、每本作业,都是天然的研究素材库,拿起笔记录,用点心思分析,说不定下一个区级优秀成果奖,就是你办公桌上那份沾着茶渍的笔记本!

(结尾不用总结,直接收束)

对了,如果你现在还没头绪,不妨做个小实验:明天上课时,专门观察学生做练习时的表情,记下3个他们皱眉头的地方——这就是你的第一个研究课题。

发表评论