哎,说到高中数学教材啊,估计很多刚上高中的同学都会懵——课本那么厚一本,翻开全是公式定理,到底该怎么学?别慌别慌,咱们今天就来唠唠这事儿,先问你个问题啊:你知道全国不同地区用的数学教材版本都不一样吗? 对,你没听错,这就跟奶茶分甜度似的,每个地方都有自己的"口味"。

一、教材版本怎么选?选错会不会凉凉?

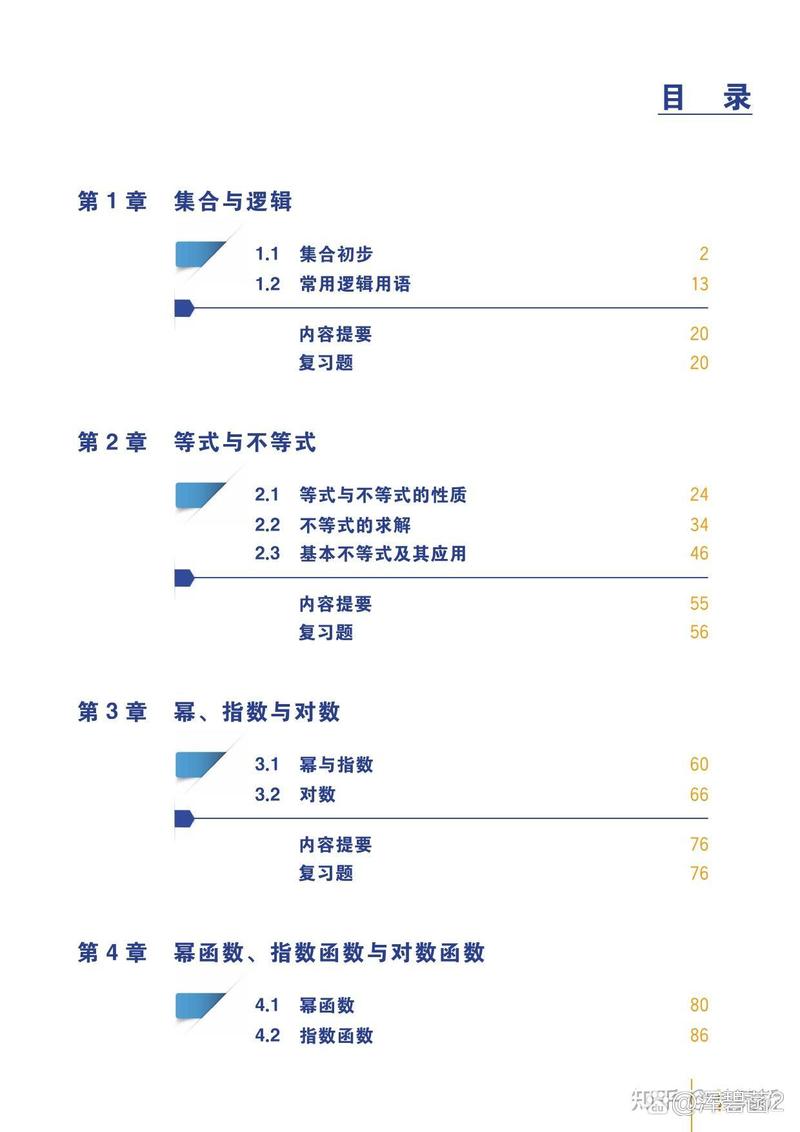

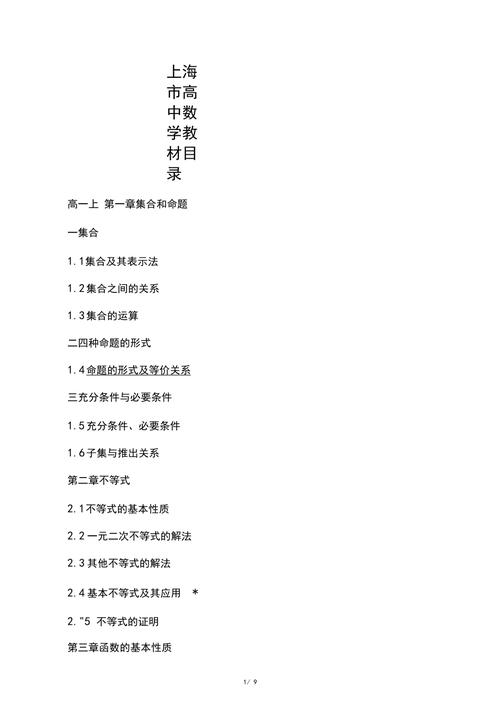

先别急着翻书包看自己用的是哪版,全国主流的教材版本主要是人教版、北师大版、苏教版这三个大头,举个栗子,人教版就像连锁快餐店,全国覆盖率超过60%,而北师大版更注重理论推导,苏教版可能更适合喜欢案例教学的同学。

不过别担心选错版本!虽然封面长得不一样,但核心知识点都是按教育部课标编排的,就像吃火锅,四川用牛油锅底,北京用清汤锅底,涮的肉还是一样的嘛,重点是要抓住函数、几何、概率统计这些必考模块。

二、教材到底藏着哪些通关秘籍?

打开课本是不是觉得像在玩密室逃脱?其实教材编排都是有讲究的套路。每章基本遵循"情境导入—概念讲解—例题演示—习题训练—章节小结"的流水线,举个实际例子,学三角函数时,课本是不是先给你看摩天轮的运动轨迹?这就是在把抽象概念具象化。

重点来了!教材里加粗的黑体字、带框的公式、章节末尾的总结表,这些可都是命题老师的最爱,就像游戏里的补给包,错过就亏大了,特别是每章最后的【拓展阅读】,别看它位置隐蔽,这里面往往藏着高考压轴题的解题思路。

三、练习册和教材到底啥关系?

很多同学捧着五三、王后雄当圣经,其实这是本末倒置啦!教材例题才是所有习题的祖宗,告诉你个秘密:高考命题组办公室里,摆得最多的就是各个版本的教材,比如去年全国卷那道立体几何题,原型就是人教版必修二第78页的例题变种。

建议每天这么操作:先啃透课本例题→再做课后练习→最后刷教辅难题,就像打游戏升级,总得先砍小怪攒经验值对吧?突然让你直接打BOSS,不掉血才怪呢。

四、新版教材偷偷改了啥?

2022年课改后,教材确实有骚操作。概率统计部分占比从15%涨到20%,还新增了大数据分析基础内容,最明显的变化是,现在的课本里多了很多二维码,扫一扫就能看动态演示——比如椭圆怎么从圆变形来的,这可比干巴巴的平面图直观多了。

不过要注意!导数部分难度不降反升,很多学校现在高一就开始渗透微积分思想,就像打预防针似的,早点接触反而后期不容易懵圈,这里给个小提示:看到课本里带星号的内容千万别跳过,那可能是为大学衔接埋的彩蛋。

五、教材厚度让我自闭怎么办?

看到这里可能有同学要摔书了:"五百多页的教材,看到就头大啊!" 稳住!教你个绝招:把教材当工具书用,就像查字典不需要背完整本,哪里不会查哪里,具体操作可以这样:

1、预习时只看粗体概念+配套图示

2、上课时在教材空白处记老师强调的易错点

3、复习时重点看章节知识结构图

4、做题卡壳时精准回查对应知识点

亲测有效!上学期帮表弟用这个方法,三个月数学从62分提到89分,虽然不算学霸,但起码摆脱了及格线挣扎的噩梦。

六、电子教材会不会取代纸质版?

现在很多学校推广pad教学,但据我观察,纸质教材短时间内不会退休,原因很简单:做题时需要同时摊开教材、笔记本、草稿纸,电子设备反而影响效率,不过电子教材有个杀手锏——可以无限次擦写的笔记功能,适合喜欢整理错题本的同学。

不过要提醒的是,屏幕看久了真的伤眼!上次连着用pad看三小时课件,眼睛酸得跟柠檬似的,所以建议还是以纸质书为主,电子版作为补充更靠谱。

最后说点掏心窝的话

教材这东西吧,用好了是屠龙刀,用不好就是板砖,见过太多同学盲目刷题,结果基础漏洞百出,其实每天花20分钟精读教材,比刷两小时题更管用,就像盖房子,地基打牢了,往上盖三十层都不带晃的。

对了,最近发现个有趣现象:新版教材里的应用题越来越接地气了,比如用快递运费计算讲解分段函数,用共享单车分布讲统计抽样——看来编教材的老师们也在努力跟上时代嘛,所以下次看教材别急着犯困,说不定里面就藏着你的外卖红包计算秘籍呢!

发表评论