(开头先抛个问题,吸引注意力)

哎,你发现没?很多孩子一提到数学就头疼,尤其是刚入门的小学生,加减乘除、应用题、几何图形… 咋学才能不迷糊呢?今天咱们不聊虚的,就说说来川小学数学到底怎么学才能稳扎稳打、越学越轻松。

问题1:数学基础差,是不是没救了?

(自问自答,用大白话拆解)

别慌!数学基础差,就像盖房子地基没打稳,补回来就行,重点在于找到漏洞,逐个击破,比如孩子连加减法都容易错,别急着学乘除,先回头练20以内的计算。

举个例子:邻居家娃二年级了,连“7+8”都要掰手指,后来每天花10分钟练口算,一个月后速度翻倍,正确率从50%飙到90%,说白了,基础不牢,地动山摇;基础扎实,越学越踏实。

问题2:计算总出错,是粗心还是不会?

(用具体场景引发共鸣)

很多家长觉得孩子“粗心”才总算错,其实大部分时候是计算习惯有问题,比如写竖式时数字对不齐、进位忘标、跳步骤偷懒… 这些毛病不改,考试吃大亏!

怎么破?三个字:慢、细、验。

慢:刚开始别追求速度,先保证每一步写清楚;

细:数字对齐、符号标好,别跳步骤;

验:算完用逆运算检查,比如加法用减法验。

别小看这些细节,我表弟以前考试总丢计算分,按这个方法练了俩月,期末数学直接冲进班级前五。

问题3:应用题看不懂,咋整?

(用案例+步骤拆解)

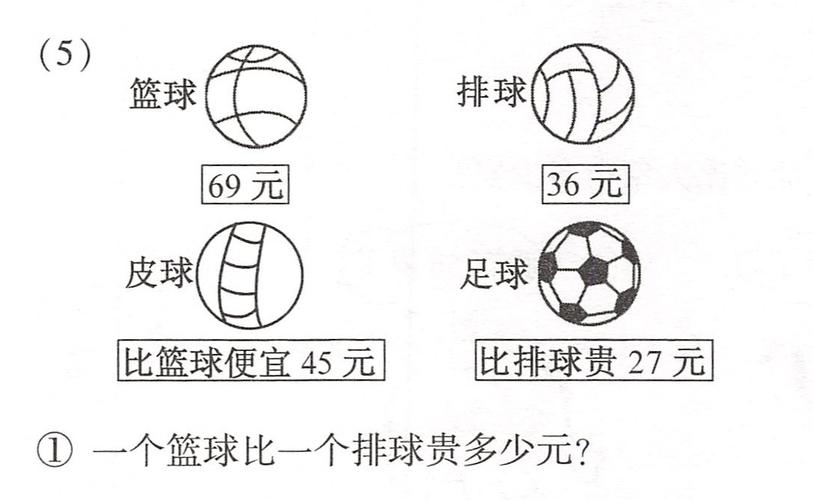

应用题难?其实就两步:翻译成数学语言+找数量关系。

比如这道题:“小明有8颗糖,小红比他多3颗,两人一共有多少颗?”

- 第一步:把“多3颗”翻译成“+3”,小红的糖数就是8+3=11;

- 第二步:求“一共”就是加法,8+11=19。

画图或摆实物更直观!比如用积木代替糖,孩子一眼就能看出关系,再比如行程问题,用线段图标出距离和速度,抽象问题立马变具体。

问题4:公式记不住,只能死记硬背?

(反对死记硬背,强调理解)

千万别硬背公式!数学公式背后都有逻辑推导过程,比如长方形面积公式“长×宽”,用1cm²的小方块铺满长方形,孩子自己数一数,自然明白为啥是乘法。

再比如乘法分配律(a+b)×c = a×c + b×c,用分糖果的例子:

- 假设a=3颗,b=2颗,c=4个小朋友,

- 左边:(3+2)×4 = 20颗;

- 右边:3×4 + 2×4 = 12+8=20颗。

动手操作一遍,比抄写十遍公式管用!

问题5:害怕错题,不敢面对?

(颠覆认知,强调错题价值)

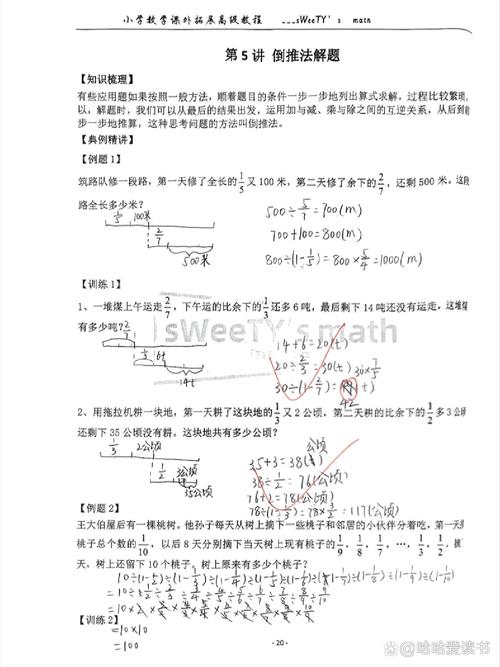

错题才是提分神器!但90%的孩子用错方法,整理错题不是抄题目和答案,而是分析错误原因+总结套路。

- 计算错→标出哪一步出错,下次重点检查;

- 应用题错→写下“陷阱关键词”,平均”“还剩”;

- 概念错→用自己话复述定义,周长是绕边线一圈的长度”。

我侄女的错题本上全是表情包和彩色标记,她说:“错题本越丑,分数越有!” 结果期末数学考了98分。

问题6:学数学需要天赋吗?

(破除误区,强调方法)

别信什么“数学靠天赋”!大部分孩子成绩差,是因为方法不对+练习不够。

举个例子:数感差的娃,每天玩5分钟“数字闪电战”(比如快速说相邻数、凑十法),一个月就能明显改善,再比如空间想象力弱,多玩积木、七巧板,比刷题管用。

数学就像骑自行车,找到平衡点,谁都能学会。

个人观点时间

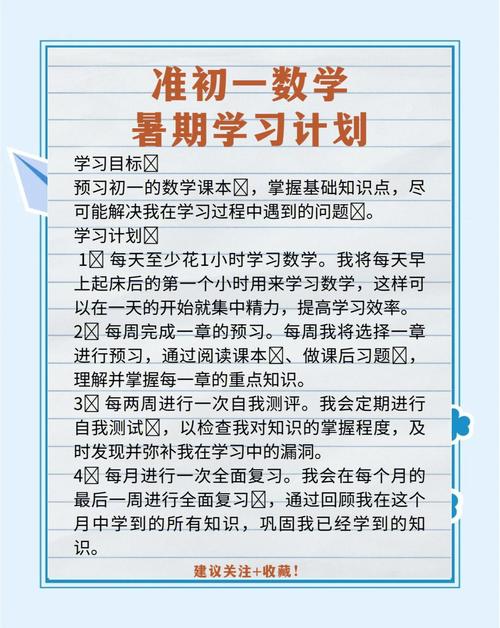

教了这么多年数学,我发现一个真相:小学阶段拼的不是智商,而是习惯。

- 计算习惯差→高年级必吃亏;

- 不爱读题→应用题永远看不懂;

- 逃避错题→同样的坑反复掉。

所以啊,家长别光盯着分数,先帮孩子把学习流程理顺,每天10分钟口算、每周整理一次错题、遇到难题先画图… 这些小事坚持半年,效果绝对惊艳。

最后说句实在的:数学没那么可怕,它就像打游戏通关,一关一关过,装备(方法)攒够了,BOSS(难题)自然变菜鸡!

发表评论