好嘞,今天咱们就掰扯掰扯小学数学课到底怎么教才带劲,你可能要问:数学不就是1+1=2吗?非也!现在的小学数学课堂早就不玩填鸭式那套了,不信?往下看就懂啦!

第一问:数学课怎么才能让学生不犯困?

这得从"兴趣开关"说起,举个例子,我去年带的三年级班,教"长度单位"时直接整了个"教室寻宝游戏",每个小组拿着软尺找10件超过1米的物品,最后用表格统计,你猜怎么着?平时坐不住的小胖墩,硬是趴地上量了半小时讲台长度!

关键秘诀有三招:

1️⃣游戏化设计:把知识点包装成闯关任务

2️⃣实物操作:尺子、积木、骰子都给我用起来

3️⃣团队PK:小组竞赛能激活集体荣誉感

记得有次教"分数",我拎着现切披萨进教室,孩子们盯着被切成1/4的披萨直咽口水,那节课的课堂参与度直接爆表——毕竟答对问题真能吃啊!

第二问:抽象概念怎么教才不抽象?

这里有个绝招叫"生活锚点法",比如教"立体图形",别急着讲棱柱棱锥,先带学生观察文具盒、水杯这些日用品,上周我让娃们用橡皮泥捏出各种立体形状,有个小姑娘捏的圆锥体歪七扭八的,反而成了全班讨论"底面周长和高关系"的活教材。

重点来了:

✔️ 每引入新概念前,先找3个生活实例

✔️ 用身体动作辅助理解(比如用胳膊比划角的大小)

✔️ 允许犯错,错误示范往往最生动

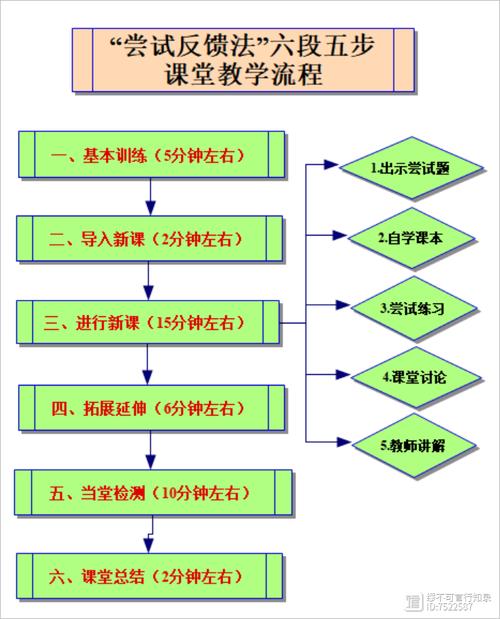

第三问:课堂节奏怎么把握才不冷场?

这就要祭出"三明治教学法"了,上次教"乘法分配律",流程是这样的:

1、先用分糖果的情景导入(5分钟)

2、小组讨论发现规律(10分钟)

3、我来画龙点睛讲公式(5分钟)

4、玩"数字接力赛"巩固(15分钟)

5、用便利贴写今日收获(5分钟)

发现没?讲和练要像夹心饼干似的交替进行,特别提醒:别小看最后的便利贴环节,这可是收集教学反馈的黄金时间!

第四问:怎么照顾到不同水平的学生?

这题我会!去年班上有个转学生数学基础弱,我就搞了个"闯关任务卡",比如学"四则运算"时:

🔹 青铜任务:完成课本例题

🔹 白银任务:改编应用题

🔹 黄金任务:给同桌出道题

结果你猜怎么着?原本跟不上的孩子拼命刷青铜任务找自信,学霸们则沉迷设计"坑人题",秘诀就是分层不分组,让每个孩子都有事干。

第五问:怎么把数学和生活真正挂钩?

上周刚搞了个"菜市场数学日"活动,给每个学生20块虚拟货币,让他们规划买3样菜:要算单价、比价、找零,有个娃为了买排骨,硬是把单价从28砍到25,还振振有词说"这是四舍五入的灵活运用"!

日常可以这样做:

→ 每月设置"数学发现周"(找生活中的数学现象)

→ 布置需要动手的实践作业(比如测量房间面积)

→ 把应用题改编成班级真人真事

说到这,可能有人要问:现在都用多媒体了,传统教具还有必要吗?我的观点是——必须的!去年用七巧板教图形变换,孩子们拼出来的创意造型比PPT动画震撼多了,电子屏再高级,也比不过亲手摆弄教具带来的空间感知。

最后叨叨两句:别被教材进度绑架,有时候停下来看看学生困惑的表情,比赶完十页教案更重要,数学课说到底,不就是培养解决问题的思维嘛!就像我常跟学生说的:算错数不要紧,关键要敢想敢试,毕竟连计算机都会死机呢,对吧?

发表评论