哎,开学季一到,好多家长就开始发愁:孩子刚上小学,数学到底该怎么学啊? 是每天刷题刷到哭,还是先培养兴趣?今天咱们就唠点实在的,不整虚的,直接上干货!(对了,文章有点长,但都是掏心窝子的话,建议先收藏再慢慢看)

问题一:数学学不好,是不是因为孩子“笨”?

先说结论:绝对不是! 数学学不好,99%的原因不是智商问题,而是方法没找对,举个真实例子,我邻居家孩子,一年级连加减法都算不清,后来家长发现孩子根本没理解“数”的概念,光背口诀表了,后来换了个方法,用积木、水果当教具,边玩边学,现在数学成绩直接冲到班级前三。

重点来了: 小学阶段的数学核心是理解基础概念,不是拼速度或者记忆力,孩子卡壳的时候,先别急着贴标签,想想是不是方法出了问题。

问题二:刚接触数学,先抓什么重点?

第一优先级:数感培养!

什么是数感?简单说就是“对数字的敏感度”,比如看到“5”,孩子能不能立马想到“3+2”“10-5”“5个苹果”?这种能力比会算100道题更重要。

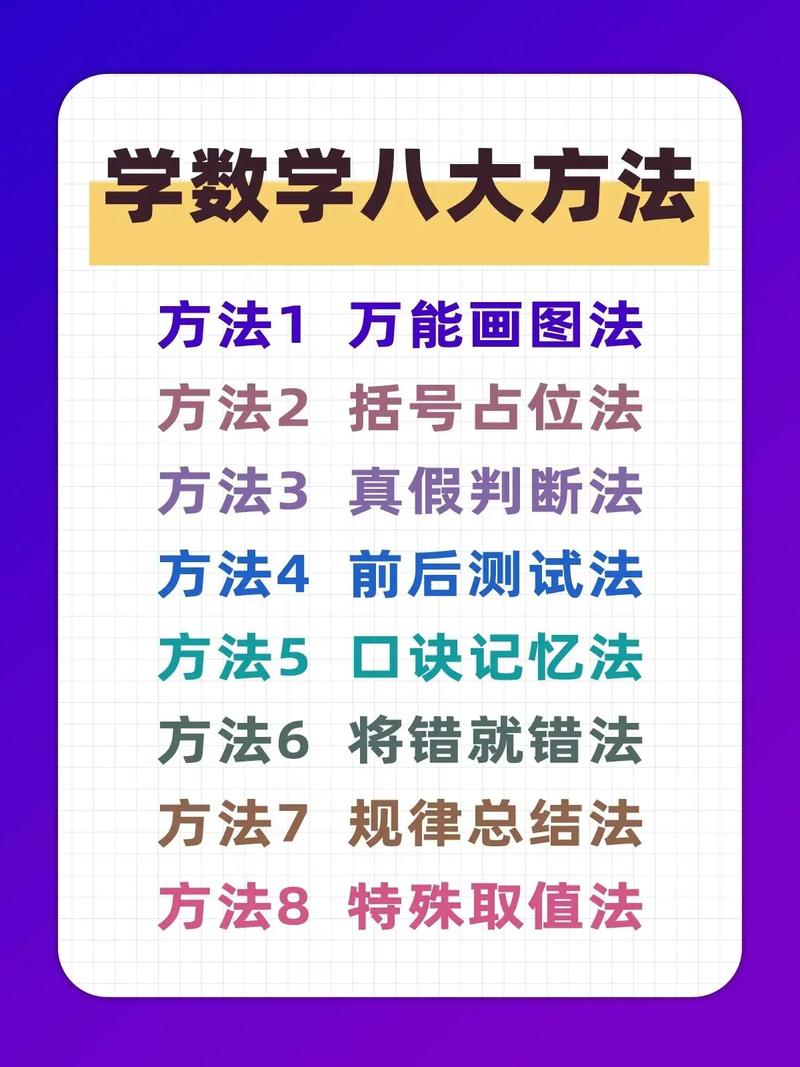

实操方法:

1、生活中渗透:买菜让孩子算价格,分零食数数量,坐电梯看楼层数;

2、游戏化学习:扑克牌比大小、飞行棋走步数、用乐高拼数字;

3、别怕犯错:孩子说“3+4=6”,别直接骂,先问“那如果用手指再数一遍呢?”

**问题三:计算总出错,怎么办?

先搞清楚:孩子是粗心还是没理解运算规则?

8+5=12”,如果孩子是忘了进位,那就是规则不熟;如果是把“+”看成“-”,才是粗心。

针对性解决:

规则不熟:用实物摆出来,比如小棒、算珠,让孩子亲眼看到“10个一捆”是怎么进位的;

粗心大意:限时训练+检查习惯,比如每天练5道题,做完必须用手指着再核对一遍。

注意! 别一上来就让孩子做口算100题,枯燥不说,还容易厌学。从少量开始,成就感比题量更重要。

问题四:应用题死活看不懂,咋整?

应用题的本质是把文字翻译成数学语言,孩子卡壳,往往是卡在“读题”这一步。

破解方法:

1、圈关键词:一共”“还剩”“比……多”,这些词直接对应加减乘除;

2、画图辅助:线段图、实物图、表格,哪怕乱涂乱画也行,把抽象问题变具体;

3、反向提问:比如题目问“小明有5个苹果,吃了2个,还剩几个?”,可以让孩子自己编一道类似的题考家长。

举个案例:我侄子之前一做应用题就哭,后来老师让他用乐高搭场景,搭3个蓝色的,2个红色的,一共多少块?”立马开窍了。

**问题五:家长到底该插手多少?

核心原则:帮,但不代劳!

低年级:陪孩子一起玩数学游戏,重在建立兴趣;

中高年级:引导孩子自己找方法,这道题能不能用另一种方式解?”;

永远记住:“教答案”不如“教思路”,孩子问你“9×7等于多少”,别直接说63,反问“你觉得10×7是多少?再减1个7呢?”

特别提醒:别因为自己数学不好就焦虑!小学内容没那么难,你只要会问“为什么这么想”就行,剩下的交给孩子自己探索。

个人观点:数学不是“天才游戏”,而是“习惯养成”

见过太多孩子,一二年级靠刷题成绩好,到了高年级直接崩盘,为什么?因为数学真正拼的是思维习惯,比如逻辑性、条理性、耐心。

举个例子:同样一道题,有的孩子会写“步骤1、步骤2、步骤3”,有的直接乱写答案,后者就算蒙对了,长期下来差距只会越来越大。

所以啊,与其纠结“孩子是不是学数学的料”,不如从小培养这三个习惯:

1、敢提问:哪怕问题再傻,也要鼓励孩子说出来;

2、会复盘:错题不要改完就扔,每周挑一天“错题日”,把问题讲给家长听;

3、能联系生活:比如学完“图形”,让孩子找找家里有哪些长方形、三角形。

最后的大实话:别让数学变成孩子的“噩梦”

见过不少家长,天天念叨“数学最重要”“学不好以后没出息”,结果孩子一听到数学就哆嗦。真没必要! 小学阶段,保护兴趣比刷分重要100倍。

如果孩子今天主动用数学解决了实际问题,比如算清了零花钱,哪怕考试只考了80分,也值得狠狠夸一句:“你这脑子转得真快啊!”

数学嘛,说到底就是个工具。用对了方法,每个孩子都能找到自己的节奏,急啥呢?路还长着呢!

发表评论