(开头自然引入,口语化提问)哎,你说现在市面上那么多数学教辅书,刚上高中的娃儿是不是都挑花眼了?前两天我表弟就拿着手机问我:"哥啊,这啥《必刷题》《教材帮》《五三》到底有啥区别?"今天咱们就好好唠唠这个事儿。

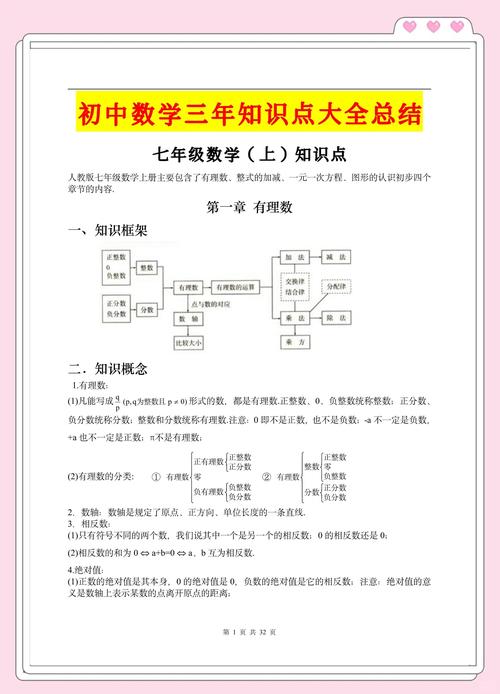

(用生活场景切入知识点)先解决最关键的问题:为啥非要买工具书?课本不够用吗?我举个真实例子啊,去年带过个学生,课本例题都会,一考试就懵,后来发现课本知识点太分散,工具书能把零散的知识点串成知识网,像把珍珠串成项链一样,说白了,课本是原材料,工具书是帮你加工的厨房小家电。

(自问自答核心问题)工具书到底分哪几类?咱掰手指头数数:

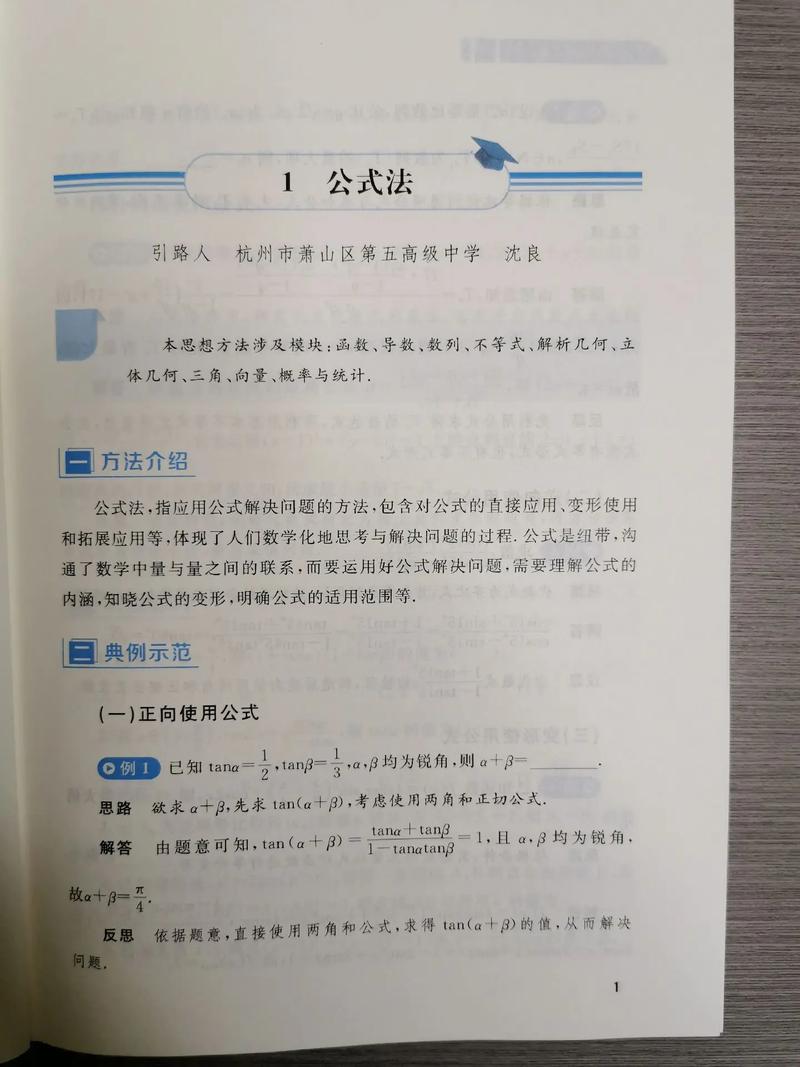

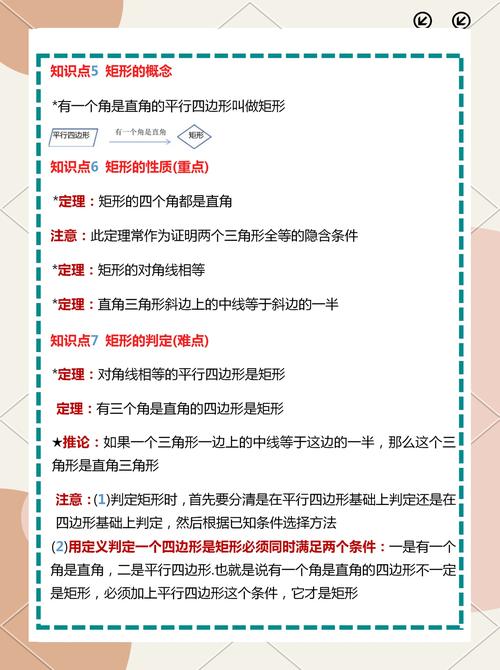

1、教材解析类:教材完全解读》,适合预习时用,像游戏攻略一样标注课本重点

2、专题突破类:像《高中数学你真的掌握了吗?》专治函数、几何这些老大难

3、真题汇编类:最出名的《五年高考三年模拟》,高三生人手一本不是没道理的

4、公式定理手册:巴掌大的小册子,早读课偷偷看特别方便(别告诉班主任是我说的)

(加入具体数据增强说服力)有个调查数据挺有意思:83%的学霸会在高一就开始用工具书,而不是等到高三,这说明啥?提前搭建知识框架比临时抱佛脚管用多了,就像盖房子,先打地基再装修,总不能反过来对吧?

(插入个人经历增强可信度)说到这儿想起个事儿,去年有个学生非要用三本不同的解析类工具书,结果知识点越看越乱,后来我让他主攻一本+其他辅助,三个月成绩从70分窜到110,所以说工具书在精不在多,跟谈恋爱似的,专一才能长久嘛。

(转折引发思考)但问题来了,怎么避开选书的坑?记住三个"看":

- 看目录编排:章节顺序和课本同步的最好

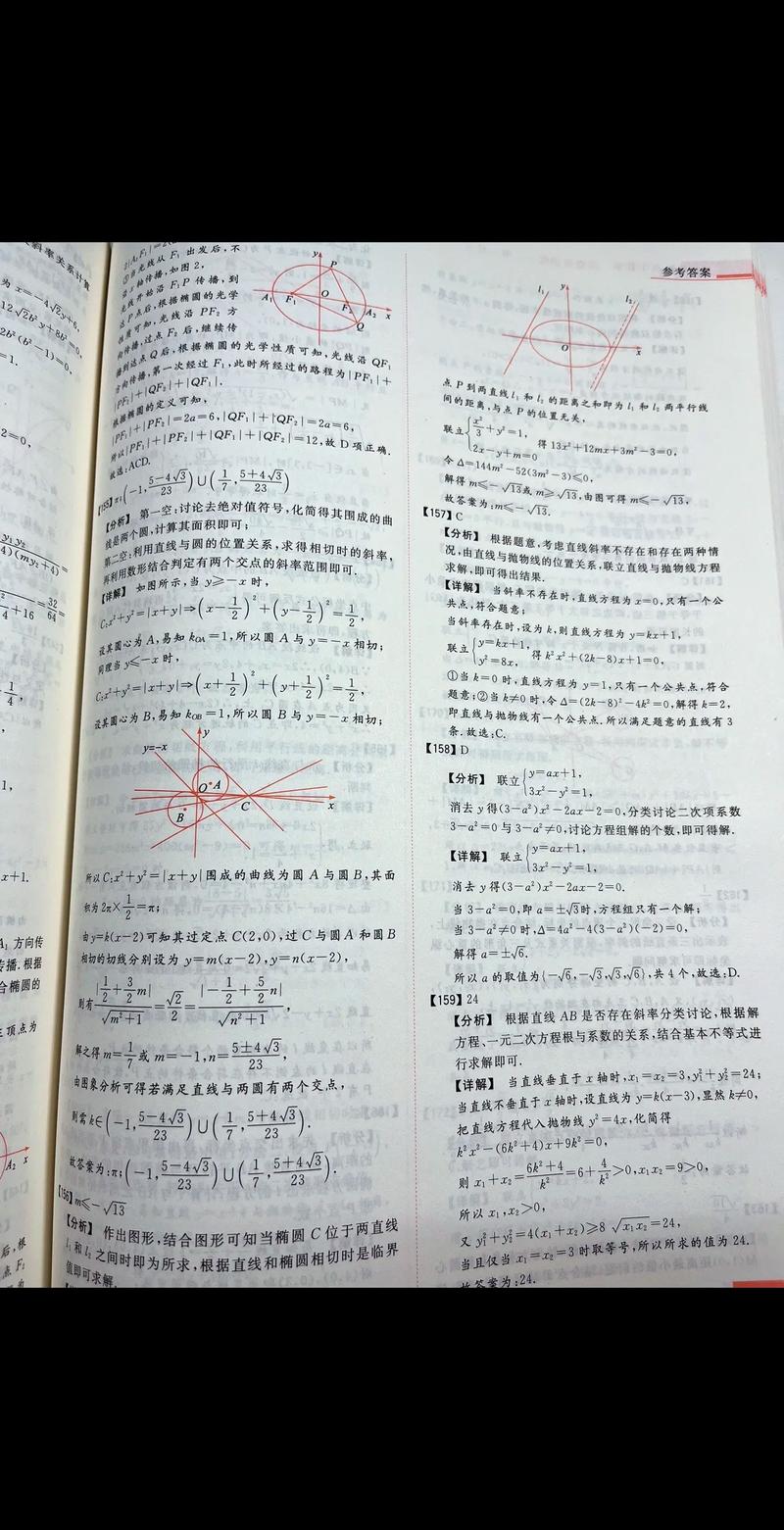

- 看例题解析:带"为什么这么想"的步骤说明才是宝

- 看课后习题:答案带二维码视频讲解的现在最吃香

举个反面例子,某畅销书把导数和立体几何混着讲,新手绝对看得怀疑人生,这就好比让刚学做菜的人同时处理煎炒烹炸,不手忙脚乱才怪。

(加入具体使用技巧)说到具体用法,这里有个绝招:三色笔标记法,用红笔标核心公式,蓝笔写自己的理解,绿笔记录错题原因,这么用工具书,比单纯画线有效三倍不止,我教过的学生里,坚持用这个方法的,月考平均分能提高15分左右。

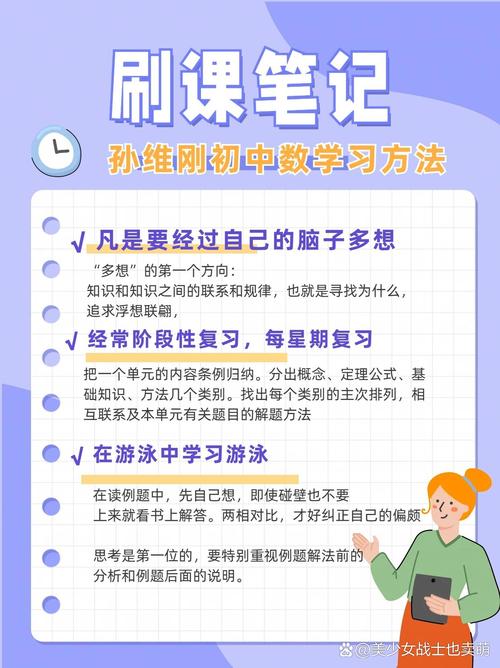

(回应新手常见困惑)肯定有人要问:"买回来不会用咋整?"别慌,记住这三个阶段:

1、课前当"望远镜":花10分钟看知识结构图

2、课中当"放大镜":对照老师讲解补充笔记

3、课后当"显微镜":用书里的易错点剖析查漏补缺

(加入时效性信息)最近发现个新趋势:很多工具书开始搞AR技术了,比如扫立体几何的图能出3D模型,这对空间想象能力差的学生简直是救命稻草,虽然现在还没普及,但估计两三年内会成为标配。

(个人观点输出)说实话,我特别反对"题海战术",好的工具书应该像智能导航,告诉你哪里堵车(易错点)、哪里抄近道(解题技巧),最近在用的《考点同步解读》,它家每章开头的思维导图绝了,把知识点联系画得像地铁线路图一样清楚。

(结尾自然不做作)最后说句掏心窝的话:工具书不是越厚越好,找到适合自己的才是王道,就像买鞋,合不合脚只有自己知道,别被封面上的"状元推荐"忽悠了,去书店实际翻翻看,前20页能看懂80%的,就是你的真命天书,对了,上次看到有个同学在工具书里夹情书,这招不提倡啊——数学公式和爱情表白混在一起,容易串戏不是?

发表评论