(开头先抛个问题)数学题那么多,是不是做得多就能考高分?哎,这问题可不止你一个人纠结过,我初中那会儿,数学老师总说“好记性不如烂笔头”,结果我吭哧吭哧刷了三个练习册,月考还是栽在几何题上,后来才明白啊,积累题型的关键根本不是题海战术,而是精准打靶,今天咱们就掰开了揉碎了聊,初中生到底该怎么科学积累数学题型。

一、为什么你刷了100题,考试还是不会?

(这里用真实案例)我表弟去年初一,特别勤奋地刷了整本《五三》,结果期末考碰到一道和圆相关的应用题直接懵了,问题出在哪?他光顾着记答案,没搞懂题目背后的套路,比如同样是用勾股定理,放在直角三角形里是直接套公式,放在坐标系里可能要先找点的位置。

这时候该怎么做?

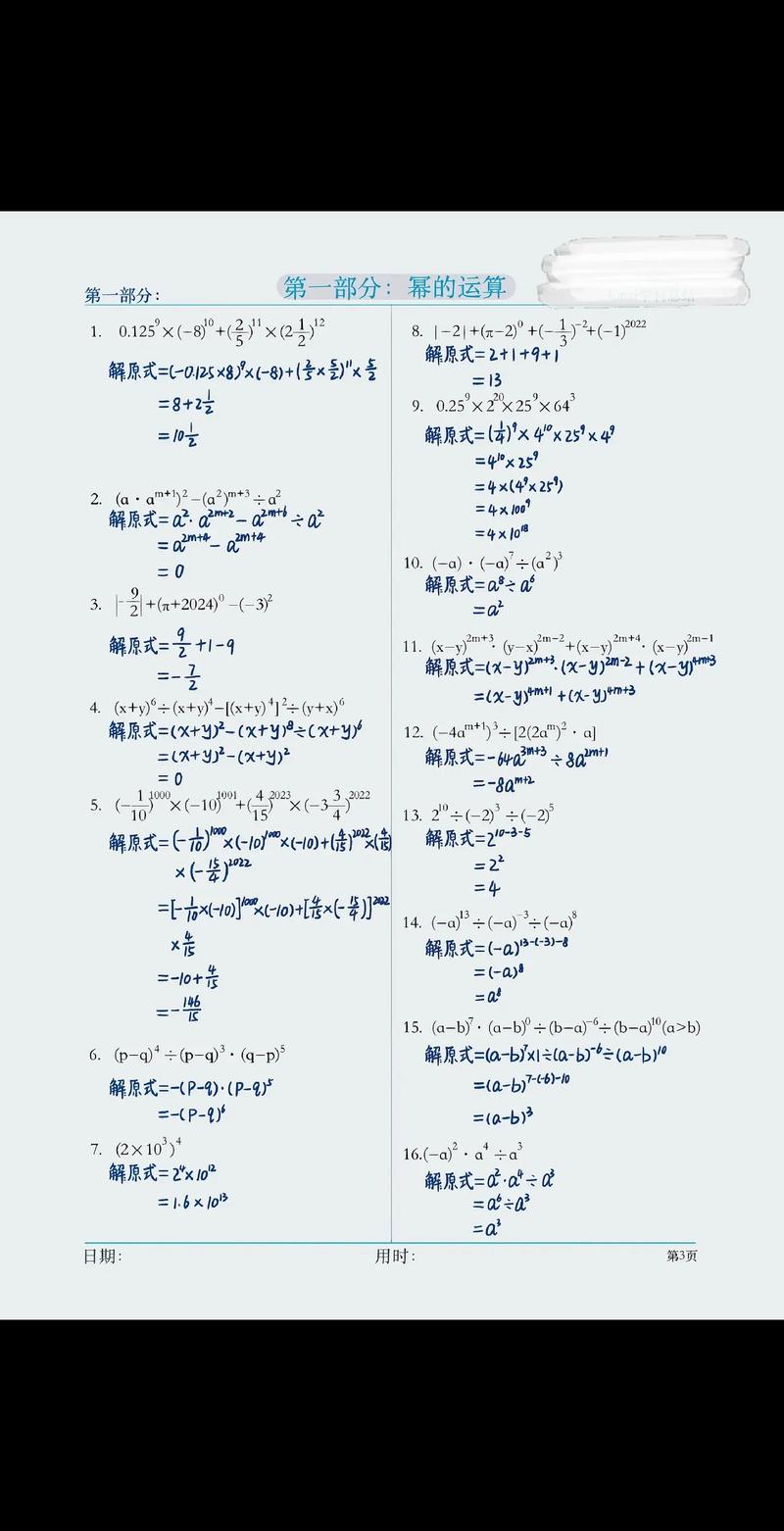

1、每做完5道同类题,马上暂停,用红笔在题目旁边写解题思路(先找直角→标边长→列方程”)

2、把长得像的题目放一起对比,比如都是二次函数的应用题,有的是利润问题,有的是抛物线运动

3、重点标注老师反复强调的“母题”,这类题就像变形金刚,稍微改个条件就能变成新题

二、错题本的正确打开方式

(插入互动提问)你是不是也这样:错题本抄得工工整整,考前却根本不想看?我以前也这样!后来发现抄错题不是重点,重点是要给错题“动手术”。

举个真实例子:

上周有个学生把“解不等式组”的题做错了,我让他:

1、先圈出错误步骤(他漏看了负号导致方向错误)

2、在旁边画个爆炸对话框,写上“看见负数要瞪大眼!”

3、在题目下方贴便利贴,列出同类题易错点清单

这样改造后的错题本,考前翻起来效率直接翻倍。记住啊,错题本是活的,得让它跟你对话才行。

三、遇到新题型就慌?试试“拆解法”

(这里加入口语化思考)哎,这道题完全没见过咋整?别急着放弃!去年中考最后一道大题,很多考生说没见过,其实它就是把平面直角坐标系和相似三角形拼在一起了,这时候要:

1、用荧光笔划出题干关键词(旋转90度”“面积相等”)

2、把大问题拆成小步骤,就像吃汉堡要一层层咬

3、联想课本里的基础模型,比如看到中点就想到中位线定理

有学生问:“拆不开怎么办?”这时候赶紧翻课本目录,80%的新题型都是基础知识的排列组合,就像玩乐高,单个积木块都很简单,关键看你怎么组装。

四、别小看课本例题!它们才是隐藏大佬

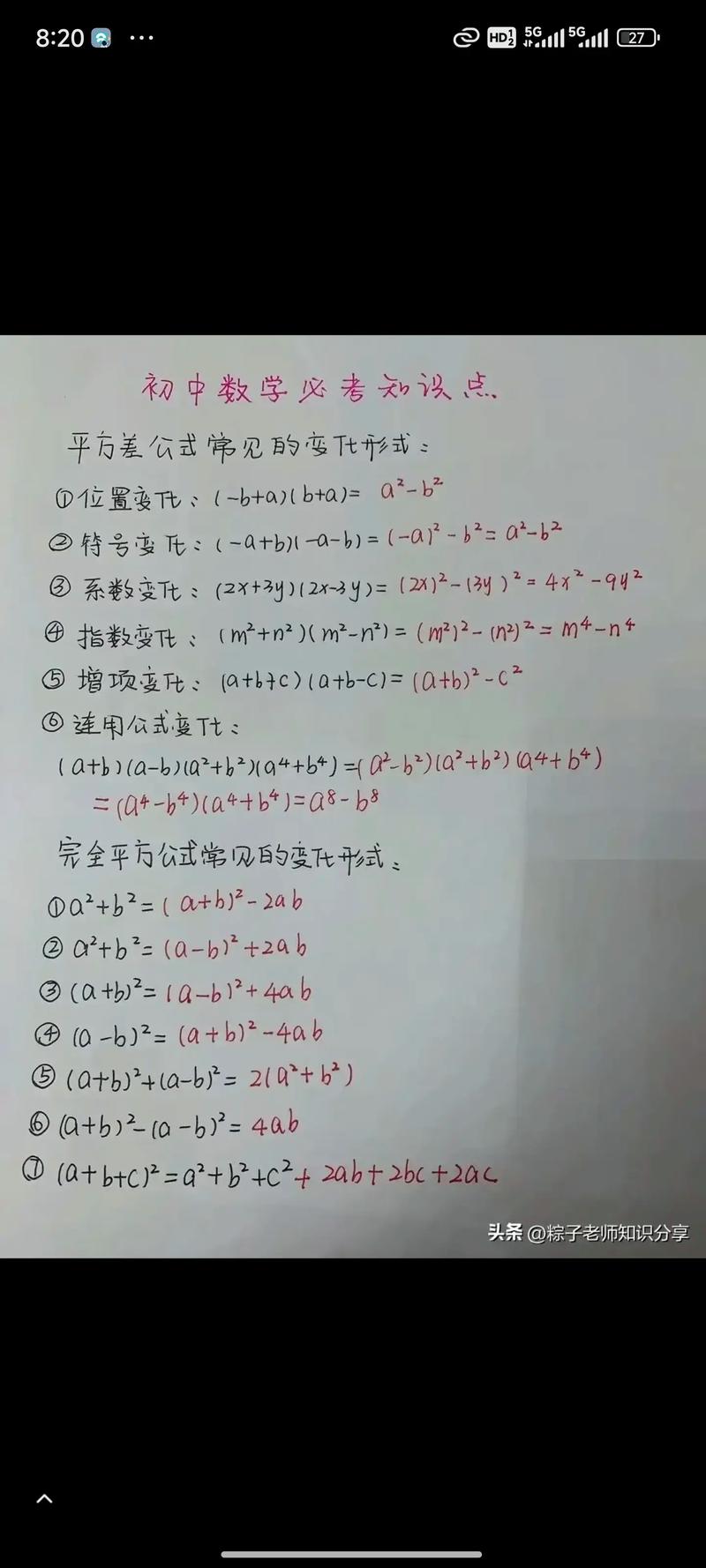

(数据支撑更可信)教育局去年统计发现,中考有63%的题目改编自课本例题,但很多同学觉得例题太简单,看都不看。真正会学习的人,能把例题吃透再变形:

- 把数字改成字母(比如把具体边长换成a,b)

- 把图形倒过来画(比如把梯形上下底调换位置)

- 给条件加限制(等腰三角形”变成“等边三角形”)

我教过个初二女生,她把八年级上册的例题全部改编了三种版本,期末考数学直接冲进年级前20。课本就像武功秘籍,表面平平无奇,练到深处才知道厉害。

五、每周必须做的三件事

(用清单体清晰呈现)坚持这三个习惯,两个月就能看见变化:

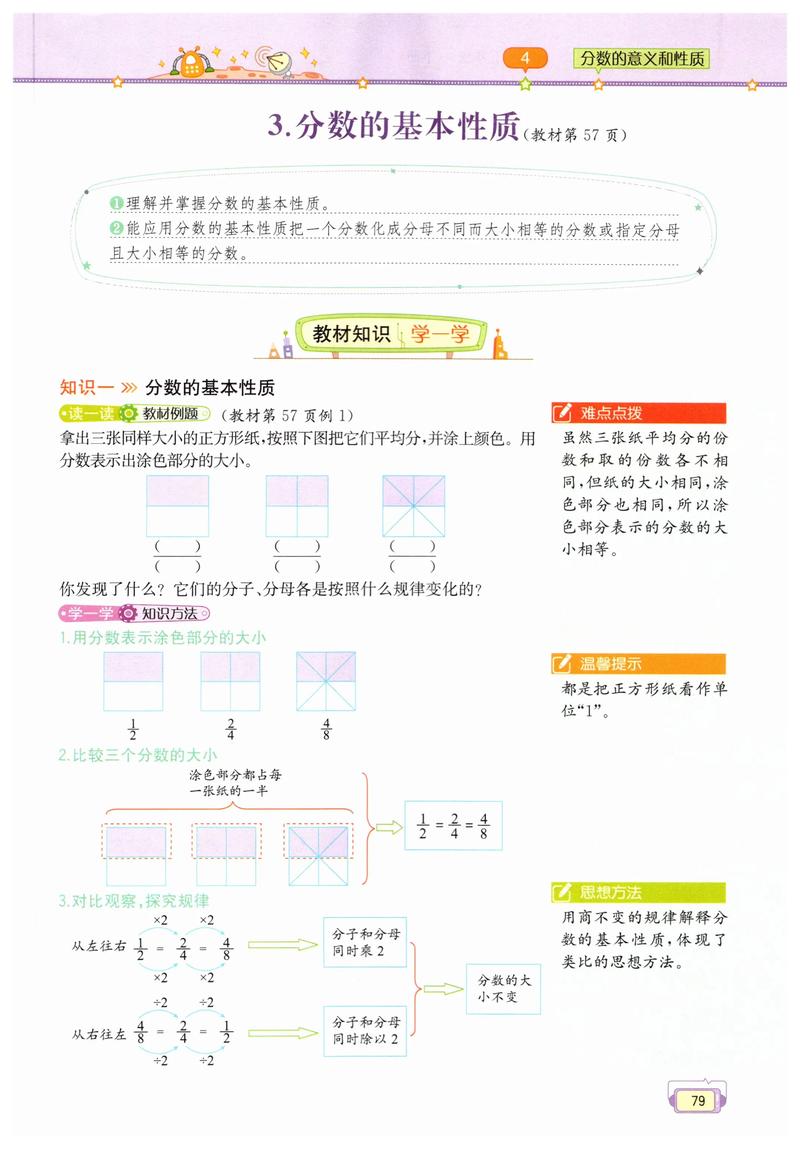

1、周日晚上拿出本周所有作业,用不同颜色贴纸标记题型(绿色贴纸=完全掌握,黄色=需要巩固,红色=完全不懂)

2、把红色标记的题剪下来贴在A3纸上,在空白处画思维导图,把所有相关知识串起来

3、找同学互相出题,你出个方程组应用题,他出个几何证明,互相批改比老师讲还有效

有个重点班的学生告诉我,他们班前五名都在用“贴纸分类法”,这个方法让复习效率提升了40%以上。

(结尾融入个人观点)数学题型的积累就像滚雪球,刚开始可能觉得吃力,但只要找到核心套路,后面就会越滚越快,别被那些花里胡哨的秒杀技巧忽悠了,踏踏实实吃透每个知识点的变形规律,比什么都强,最后送大家一句话:做题不是搬砖,而是当侦探——每个题目都在给你留下线索,就看你有没有本事把它们串成破案的钥匙链。

发表评论