两天高效梳理小学数学核心?可行策略与理性建议

看到“两天学完小学数学”这个目标,我的第一反应是:这几乎是一个不可能完成的任务,小学六年的数学知识体系庞大而渐进,涉及数感建立、运算能力、空间观念、逻辑思维等多维度发展,指望两天“学完”,无异于试图一口吞下整块蛋糕——不仅难以消化,还可能适得其反。

如果你指的是在短时间内高效梳理核心脉络、查漏补缺或进行考前冲刺,这确实有方法可循,关键在于精准定位、策略得当:

精准诊断,直击薄弱点 (E:专业方法)

- 高效自测: 别盲目开始!利用1-2套涵盖小学各年级核心知识点的综合测试卷进行摸底,重点分析错误类型:是概念模糊(如分数意义)、计算规则混淆(如运算顺序)、还是解题策略缺失(如应用题不会建模)?精准定位比盲目刷题重要十倍。

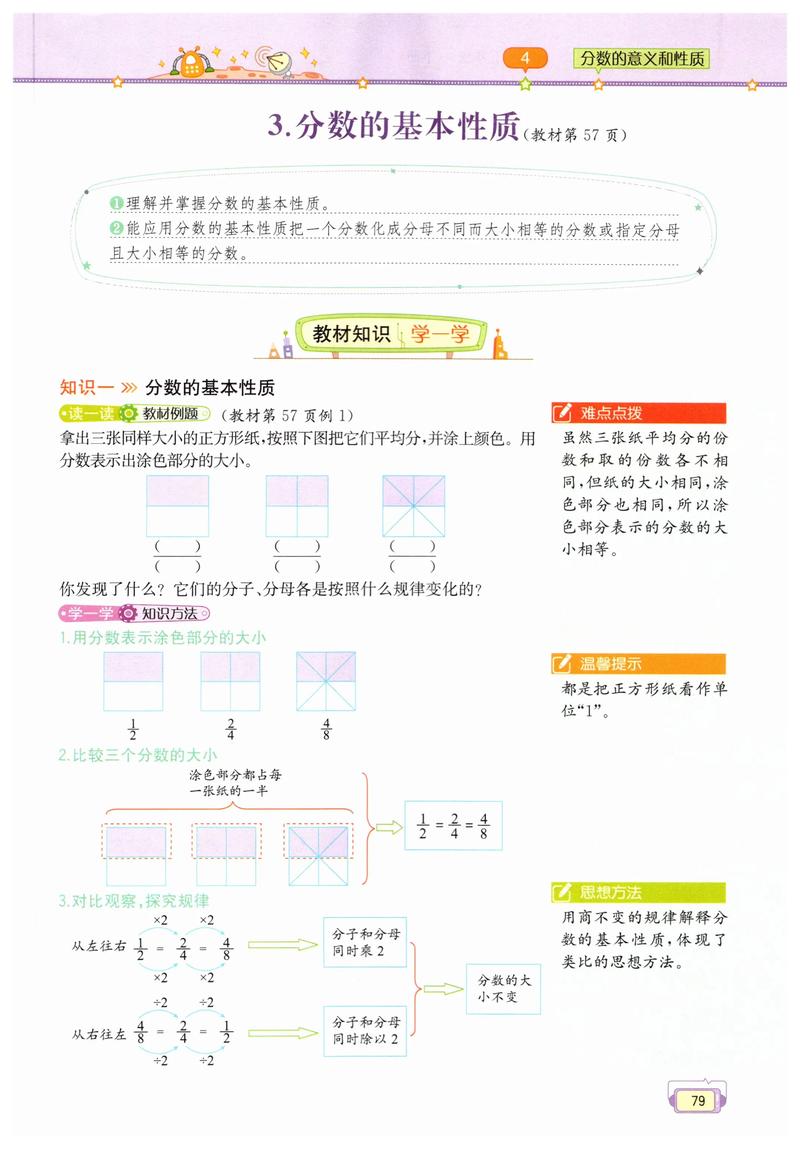

- 聚焦关键模块: 小学数学主干清晰:数与代数(整数小数分数运算、简易方程)、图形与几何(基础图形认知、周长面积体积计算)、统计与概率(数据读取、简单可能性),根据自测结果,将极其有限的时间优先投入最薄弱、最核心的模块,若分数加减法频繁出错,这就是必须攻克的堡垒。

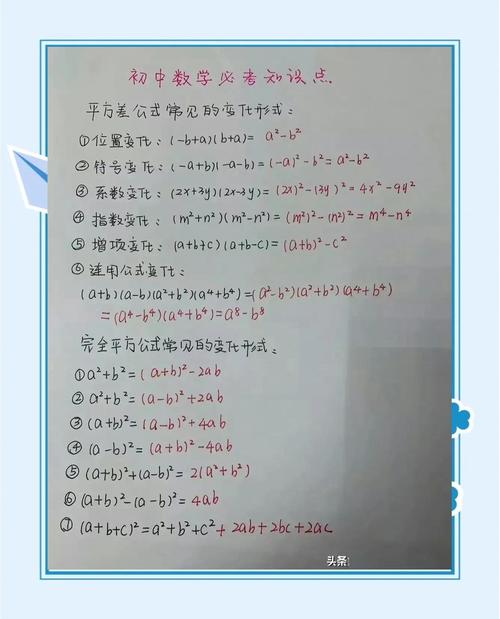

结构化梳理,构建知识网 (A:权威内容)

- 借助优质“地图”: 寻找结构清晰的小学数学知识图谱或思维导图,这些工具能帮你快速建立知识框架,看清概念间的联系(理解乘法是加法的简便运算,除法是乘法的逆运算),避免陷入零散知识点的海洋。

- 核心概念“拎重点”: 在框架内,狠抓每个模块的基石性概念和核心方法。

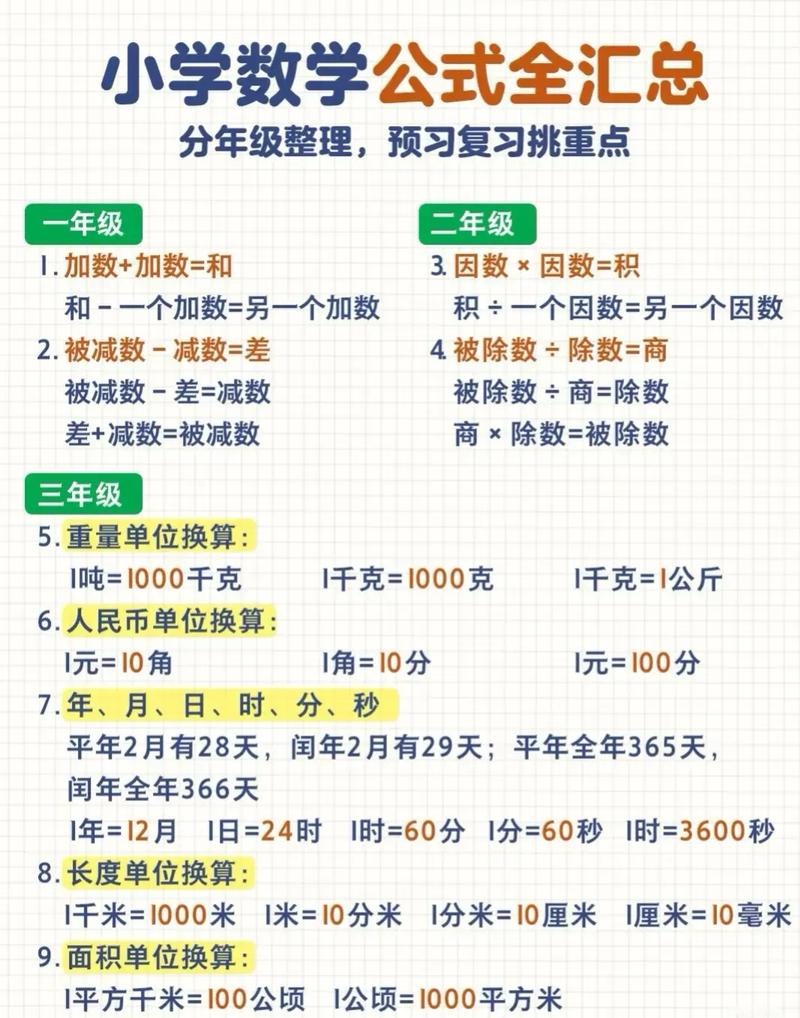

- 数与运算: 彻底理解位值制(如百数表的意义)、掌握算理(为什么这样算?如“凑十法”原理)、熟练运用运算律(交换、结合、分配律)进行巧算。

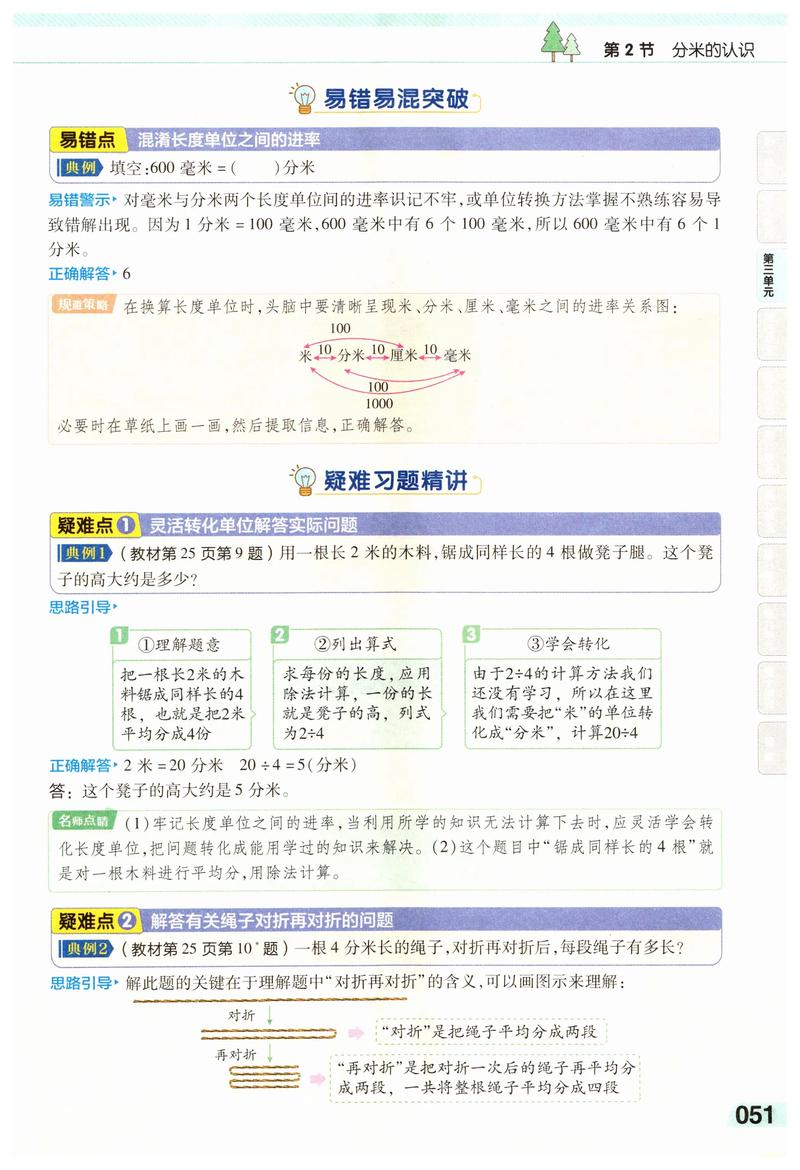

- 图形与测量: 牢记基础图形的特征与计算公式(如长方形周长=2(长+宽),面积=长×宽),理解公式推导过程(如平行四边形面积转化成长方形),强化单位换算的实际意义。

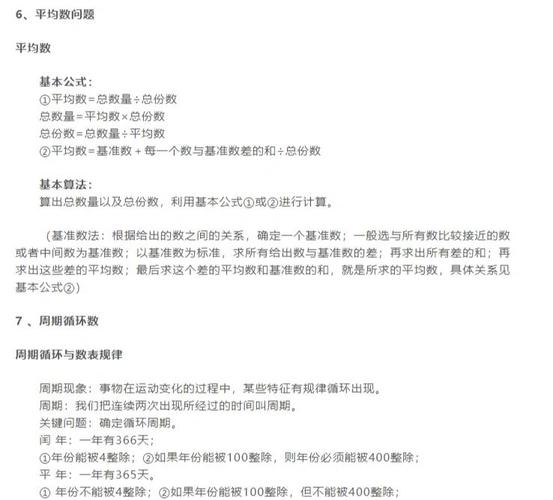

- 解决问题: 掌握关键数学模型:和差问题、倍比问题、行程问题(速度×时间=路程)、归一归总问题,学会通过画线段图等方式将文字转化为直观的数学关系。

刻意练习,提升效率 (T:可信实践)

- “靶向”练习: 针对诊断出的薄弱环节和梳理的核心要点,精选典型题目进行集中练习。质量远胜数量,做5道真正理解透彻的题,比囫囵吞枣做50道更有效。

- 深度剖析错题: 练习中出现的每一道错题都是宝藏,务必彻底弄清:错在哪里?是概念不清、计算失误、还是审题偏差?如何避免再犯?建立简易错题本(哪怕只是标记题号),考前回顾至关重要。

- 善用高效工具: 对于需要大量练习巩固的计算(如四则混合运算、分数运算),可借助一些设计科学的计算练习APP进行短时、集中的“肌肉记忆”训练,但务必建立在理解算理的基础上。

警惕“速成”陷阱,重视本质理解 必须清醒认识到:

- 两天≠掌握: 这只能是高强度、高聚焦的梳理与强化复习,真正的理解、技能的内化、复杂问题的解决能力,需要持续的练习和时间沉淀。

- 基础不牢,地动山摇: 如果基础存在巨大漏洞(如低年级的加减法不熟练、乘法口诀不牢),指望两天“学完”后续知识是空中楼阁,此时应优先回头夯实基础。

- 思维培养是核心: 数学学习的终极目标不是记住公式和答案,而是发展逻辑推理、分析问题和解决问题的能力,两天冲刺无法替代长期思维训练的过程。

个人观点: 作为一名长期关注教育方法的人,我观察到对“速成”的过度追求,常常源于对学习规律的忽视和孩子真实需求的误解,数学大厦的基石是一块块扎实垒砌的,两天的高强度梳理,或许能在特定情境下(如考前查漏)带来可见的分数提升,但这绝不等于真正“学完”或“掌握”,真正的数学能力——那种能灵活运用、解决问题的核心素养——其培养更像悉心培育一棵树,需要阳光(兴趣)、雨露(理解)、时间和耐心(持续练习),与其焦虑于不可能实现的“两天学完”,不如将这份精力投入到帮助孩子建立每日点滴积累、享受探索过程的习惯上,这才是数学乃至所有学科学习最坚实、最长远的道路,我坚信,教育的目标不是填满一个容器,而是点燃一把火,让孩子拥有持续探索未知的热情和能力。

还没有评论,来说两句吧...