(开篇)

哎,你说现在小学生学数学这事儿,是不是挺让人头大的?特别是家里有个普娃的,既不是天赋异禀的牛娃,也不是完全学不进去的类型,咋规划才能既不卷成鸡娃,又不躺平摆烂?今儿咱就唠点实在的,用大白话把这事儿掰扯清楚。

问题1:数学到底有多重要?要提前学吗?

先抛个问题:数学是玄学还是科学?其实啊,数学就是生活中的“解题工具”,小到买菜算账,大到逻辑思维,都得靠它,但你说要不要提前学?我的观点是:别跟风抢跑,但得稳扎稳打。

举个栗子,邻居家娃一年级就学三年级内容,结果学校课堂觉得无聊,反而养成了走神的习惯。数学不是比谁学得早,而是比谁学得透,普娃的重点是打地基,比如一年级练好20以内加减法,比硬磕乘除更实在。

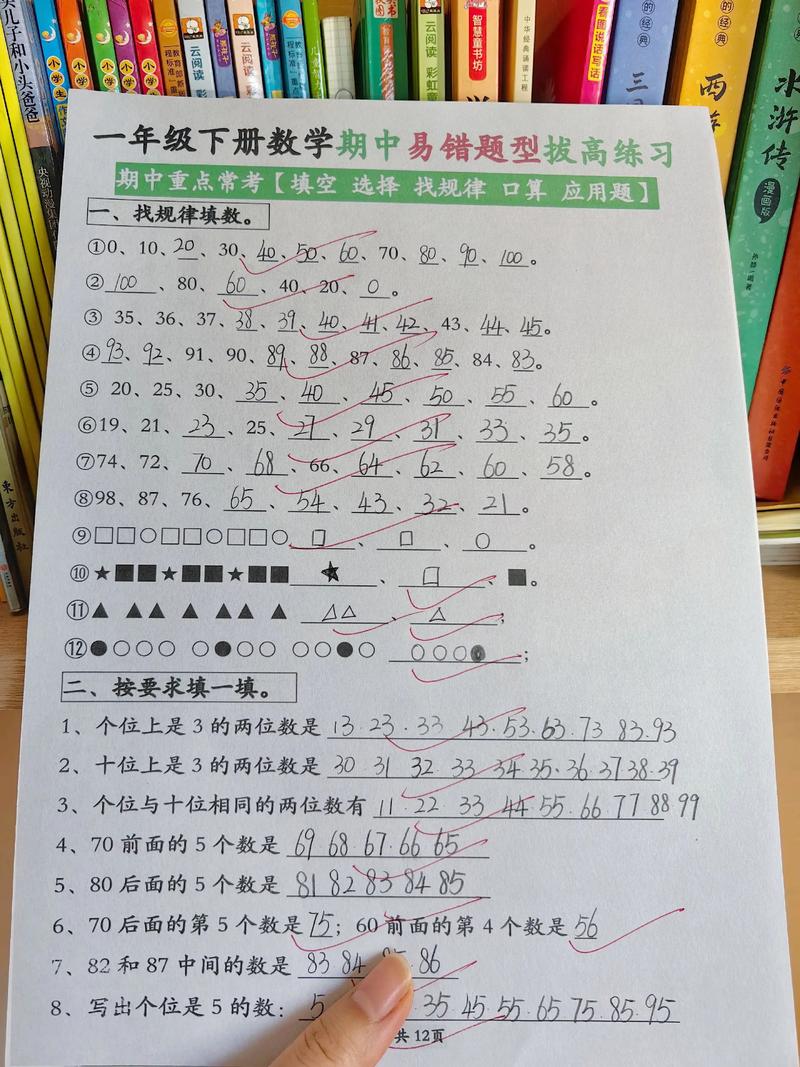

问题2:基础不牢怎么办?先抓啥?

说到基础,很多家长上来就让孩子刷题,结果越刷越懵,其实啊,数学基础分两块:计算能力和理解能力。

计算能力:每天10分钟口算,坚持半年,速度和准确率绝对翻倍,别小看这个,考试一半时间都在算数!

理解能力:比如应用题,重点不是列算式,而是把文字翻译成数学语言,举个案例:题目说“小明有5个苹果,小红比他多3个”,娃得先明白“多3个”5+3”,而不是直接写个8。

说白了,先练手速,再练脑速,别搞反了。

问题3:兴趣咋培养?总不能天天逼着做题吧?

兴趣这事儿,真不是靠刷题刷出来的,我有个绝招:把数学变成游戏。

比如玩扑克牌算24点,或者用乐高搭积木学分数(一块积木当1,拆成两半就是1/2),再比如逛超市时让娃算折扣:“这薯片原价10块,打7折多少钱?省下的钱能买啥?”生活里的数学,比课本生动100倍。

对了,别一上来就追求“热爱”,先做到“不讨厌”就是胜利!

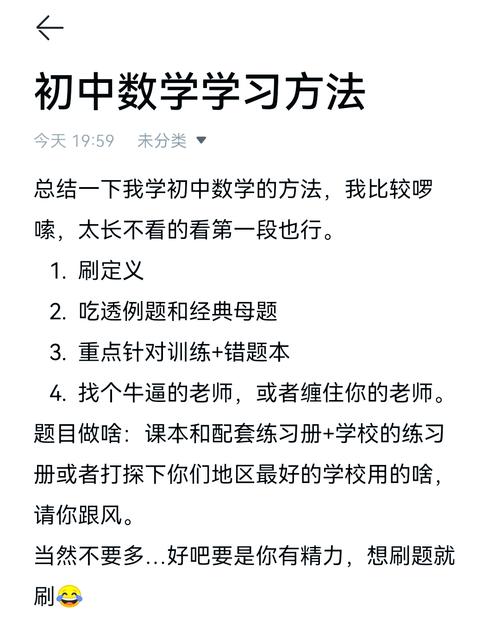

问题4:错题本有必要吗?怎么用才不鸡肋?

必须说,90%的家长用错了错题本!错题本不是罚抄工具,而是错题医院。

具体咋操作?分三步:

1、诊断:错题是因为粗心?概念没懂?还是完全没思路?

2、开药:粗心就练专注力(比如限时做题);概念问题就回课本画思维导图。

3、复查:周末集中复习错题,遮住答案重做一遍。

举个例子,我家小侄子之前总把“进位加法”算错,后来用乐高块模拟进位过程,两周就搞定了。错题本是用来解决问题的,不是当摆设的。

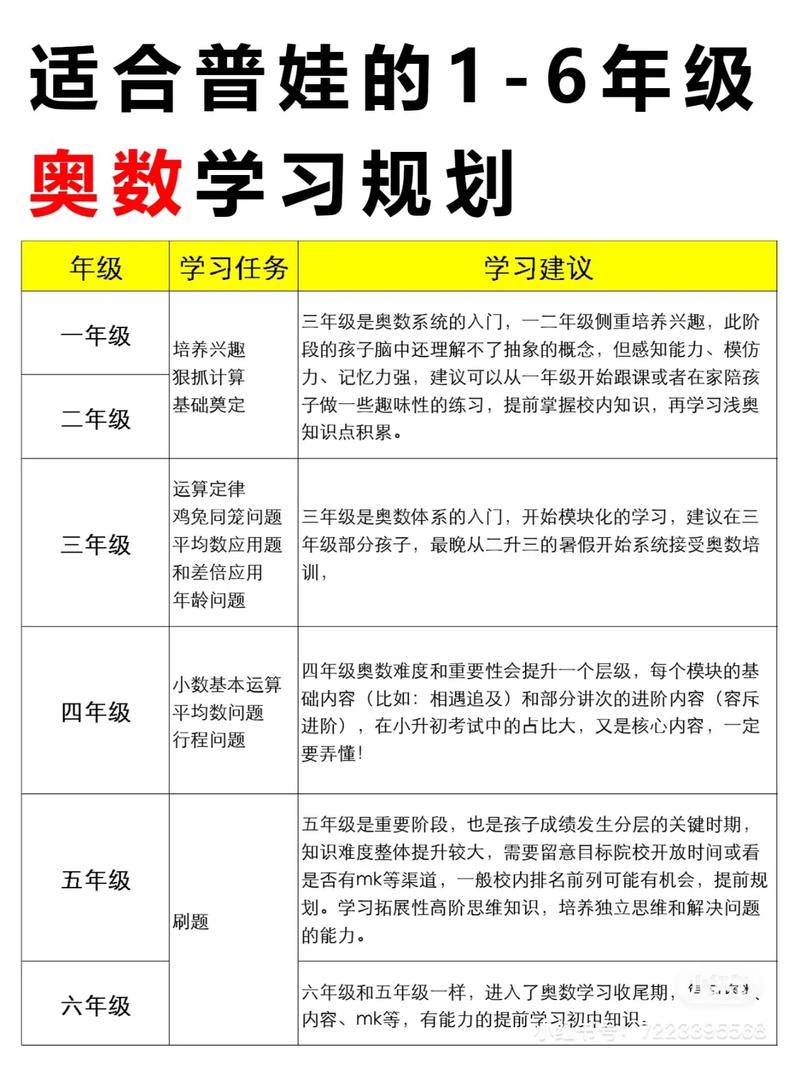

问题5:奥数要不要碰?普娃配不配?

这个问题争议贼大!我的观点是:奥数可以试,但别硬刚。

- 如果孩子校内数学轻松考95+,且对挑战题有兴趣,可以接触浅奥(举一反三》这种难度)。

- 如果校内都吃力,先抓课本,奥数只会打击自信。

奥数不是必需品,而是兴趣选修课,普娃的核心目标不是竞赛,而是建立扎实的数学思维。

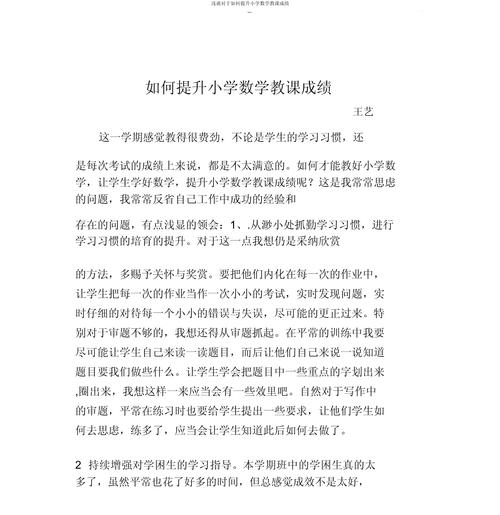

问题6:家长自己数学差,咋辅导?

别慌!家长的角色不是老师,而是学习教练。

低年级:重点盯习惯,比如书写工整、按时完成作业。

高年级:学会示弱,让孩子当小老师讲题给你听(费曼学习法亲测有效!)。

实在搞不定?用工具啊!作业帮”拍题查思路,或者B站找免费动画课。家长的耐心比解题能力重要100倍。

问题7:时间不够用咋办?每天学多久合适?

小学生数学每天30-45分钟足够,关键是碎片化利用时间。

- 上学路上背乘法口诀(唱成儿歌更带劲)。

- 晚饭后玩15分钟数独或华容道。

- 睡前聊一道“坑题”(3个人3天喝3桶水,9个人9天喝几桶?)。

持续性比突击更重要,细水长流才是普娃的王道。

最后说点大实话

数学规划这事儿,没有标准答案,有的娃像乌龟,慢慢爬但稳当;有的娃像兔子,一蹦三尺高但容易摔跤。普娃家长最该做的,是看清自家娃的节奏。

别被朋友圈的牛娃刺激到焦虑,也别被“快乐教育”忽悠到彻底放手。数学的本质是解决问题,而不是制造问题,咱就踏踏实实,今天比昨天多懂一点,明年比今年更上一层楼,足够了!

发表评论