(开头先来个疑问句,吸引注意力)哎,你说新手老师拿到数学课本的时候,是不是总感觉像面对一锅生米?怎么煮成熟饭啊?备课这个事儿看起来简单,实际操作起来真能让人抓耳挠腮,今天咱们就来唠唠小学数学备课的门道,保证你听完能直接上手开干!

(这里用点日常口语)先说个真实案例啊,去年我隔壁办公室新来的王老师,第一次备课直接照搬教案书,结果上课时孩子们一脸懵,为啥?因为人家教案书写的是"认识立体图形",他直接拿着正方体模型就开讲,完全没考虑孩子连平面图形都还没吃透呢,所以啊,备课真不是照本宣科这么简单。

第一个灵魂拷问:备课到底备什么?

(自问自答模式开启)很多人以为备课就是写写教学流程,大错特错!真正的备课至少包含三个维度:

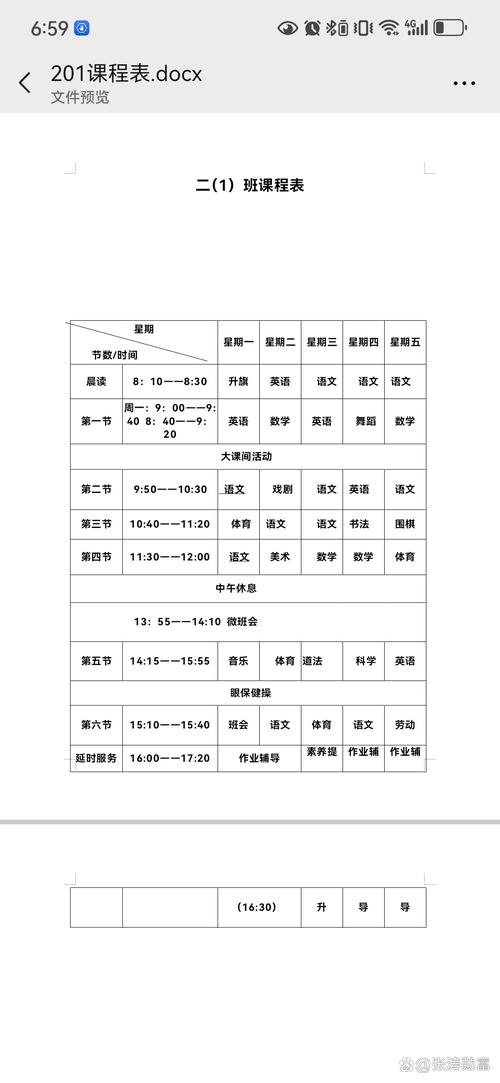

1、备学生:班里有多少人坐最后一排看不清投影?有没有特殊需要关注的孩子?

2、备教材:这节"分数的初步认识"在整本书里起什么承上启下的作用?

3、备教法:用分披萨教分数,还是用折纸游戏更合适?

(插入具体数据)根据教育研究院的调查,85%的课堂问题其实出在"备学生"这个环节被忽略,比如说教"长度单位"时,城里孩子可能对"千米"没概念,但农村孩子反而对"米"和"厘米"更熟悉。

第二个关键问题:教案模板怎么用才不僵化?

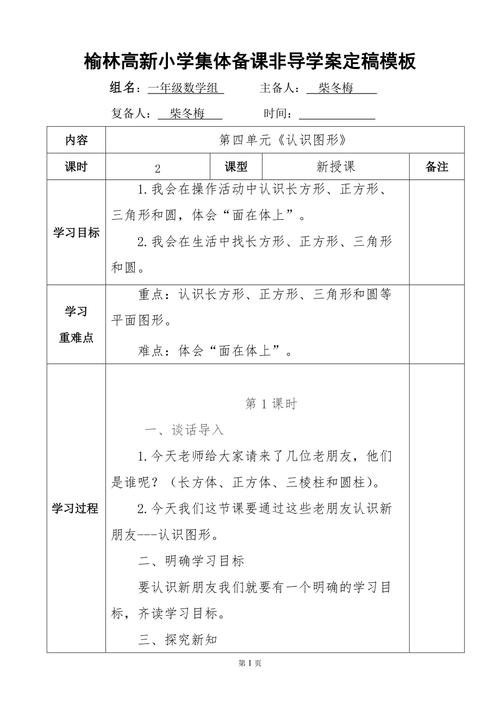

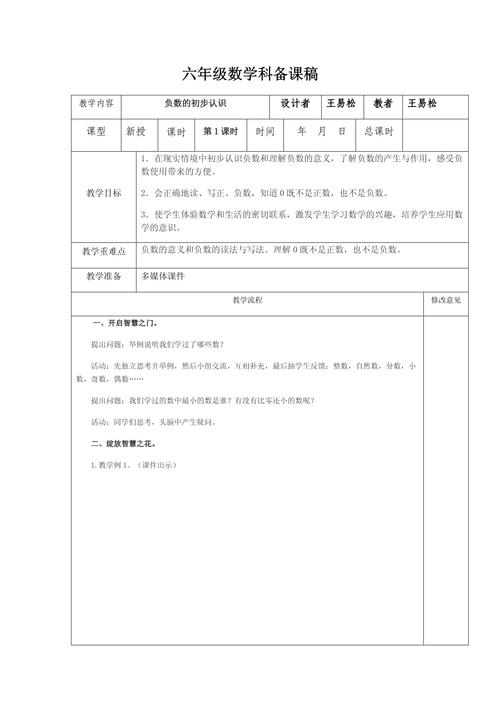

(这里用点口头禅)别笑!很多新手拿到模板就像拿到圣旨似的,我给你看个真实对比:

死板写法:"教学目标:认识钟表"

活络写法:"目标分层:A层能准确认读整点半点,B层能理解时针分针运动关系,C层能推算经过时间"

(重点加粗排列)记住这几个要点:

别把知识点当任务清单,要转化成问题链

每15分钟必须设计互动环节(小学生注意力极限)

准备3个以上生活案例(比如用超市价签教小数)

备好AB两套方案(万一多媒体设备罢工呢)

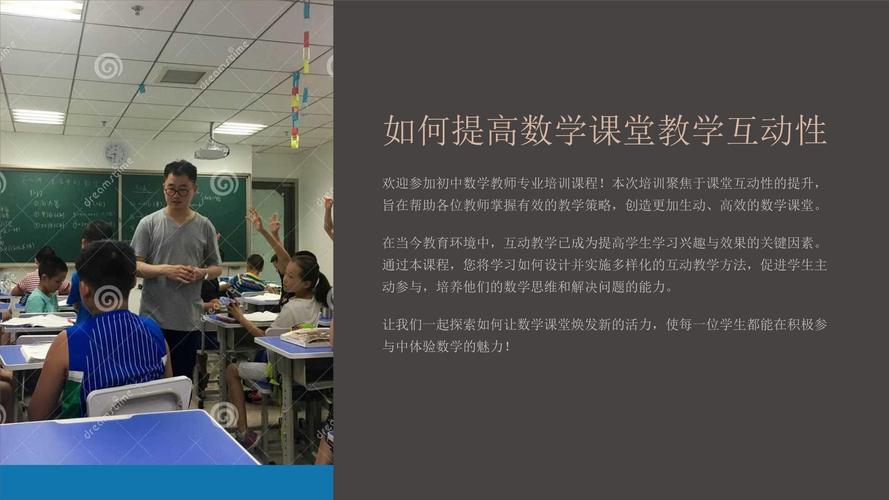

第三个痛点:怎么设计课堂活动不冷场?

(插入故事)上周我去听公开课,老师教"可能性"时直接说:"同学们,这个袋子里有红黄蓝球..."话没说完底下就有人打哈欠,换种方式呢?可以这样说:"今天咱们要当小侦探,通过摸球游戏找出袋子的秘密!"

(具体方法排列)试试这些招:

用身体当教具:排排队理解数轴

把错题变资源:故意写错板书让孩子找茬

设计闯关游戏:每过一关解锁新知识

联系时事热点:用冬奥会奖牌数教统计

第四个误区:课件到底要做多精美?

(个人观点来了)说句得罪人的话,现在有些老师备课时间70%花在做PPT动画上,本末倒置!去年区里优质课评比,获奖的那位老师用的就是最朴素的白色背景PPT,但每个问题都直击要害。

(数据支撑)教育技术期刊有研究显示,当页面元素超过5个时,学生的记忆留存率反而下降23%,所以记住:

- 一页PPT不超过1个核心概念

- 字体大小保证最后一排看得清

- 少用会动的表情包

- 重点词用对比色标出就行

第五个隐藏技巧:怎么预判学生的问题?

(这里加点思考痕迹)这个真是经验活儿了,比如说教"角的度量",有经验的老师会提前准备:

- 量角器左右两排数字怎么选(90%学生会问)

- 角的两边不够长怎么办(实操常见问题)

- 周角和平角的区别(概念易混淆点)

(举例说明)可以做个"问题收集本",把每届学生的问题记录下来,比如教"周长"时发现,总有孩子把周长和面积搞混,下次备课就可以设计对比实验:用毛线围图形vs用彩纸贴满图形。

(结尾不用总结,直接个人观点)说到底,备课就像给孩子们准备旅行地图,你要先摸清他们的起点在哪,途中可能遇到什么沟沟坎坎,再准备好各种应急方案,千万别把自己当知识的搬运工,而是要当个会变魔术的导游——知识点还是那些知识点,关键看你怎么带着孩子们发现惊喜,对了,最后送大家个独门秘诀:每次备课完,把自己想象成班里最调皮的那个学生,想想这节课有什么能吸引他放下橡皮擦专心听讲?想明白这个,你的备课就成功一大半啦!

发表评论