哎,你说初中数学老师为啥要刷题啊?自己都教书了,题目不早就烂熟于心了?我告诉你啊,这事儿还真不像表面看起来那么简单,前两天就有个刚入职的老师跑来问我:"王老师,我天天备课改作业都忙不过来,哪还有时间刷题啊?" 这话问得在理,但咱们今天就来唠唠这刷题的门道。

第一个核心问题:数学老师自己都懂知识点了,为啥还要刷题?

举个真实案例吧,去年我们学校新来的李老师,师范毕业的高材生,上课那叫一个口若悬河,结果期中考试,他带的班平均分比平行班低了7分,后来发现啊,问题就出在他自己没刷题——教材例题倒背如流,但实际考试里的新题型压根没给学生讲过,所以说啊,刷题不是重复已知,而是保持对题型的敏感度。

这里头有三个关键点:

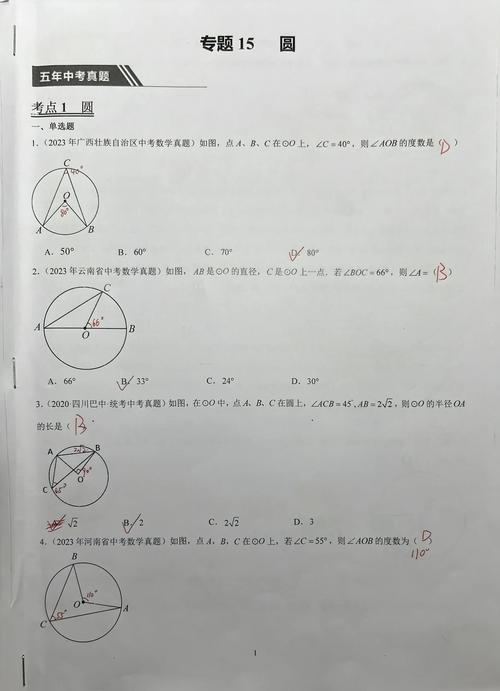

1、考试风向标:每年中考都有新题型冒出来,比如去年突然流行起来的"阅读理解型数学题"

2、解题速度:老师自己3分钟解不出来的题,怎么教学生5分钟搞定?

3、错题预警:亲身踩坑才能预判学生的易错点

第二个灵魂拷问:刷题刷什么题最有效?

千万别逮着题就做!这事儿得讲究策略,我见过有的老师抱着一本《奥数精编》死磕,结果学生连基础题都错一片,这里教大家个"三三制"原则:

三个来源:①近五年本地中考真题 ②教材课后拓展题 ③学生易错题改编

三个维度:基础题(30%)、中档题(50%)、难题(20%)

三个时段:备课前(预判难点)、月考后(查漏补缺)、假期(系统提升)

比如说最近在教全等三角形,我就把本市各区的模考题里相关题目都整理出来,你猜怎么着?光是"SSA不能证全等"这个知识点,不同区竟然有5种不同的考查方式!

第三个关键点:刷题的正确姿势是啥样的?

这里有个常见误区:很多老师刷题就是拿红笔写个答案完事,这跟学生应付作业有啥区别?咱们得学会"解剖式刷题":

1、一题三做:先常规解法,再找2种不同解法(比如代数法转几何法)

2、标注题眼:用荧光笔标出题干关键信息,训练快速抓重点的能力

3、变式创作:把选择题改成填空题,数字换几个,条件增减几条

举个活生生的例子:二次函数应用题常见的"抛物线型"题目,我刷题时发现,把"喷泉高度"换成"篮球轨迹",学生理解度能提升40%!这就是通过刷题积累教学素材的妙处。

第四个必杀技:时间不够怎么办?

老师们最头疼的就是这个!我摸索出个"碎片化刷题法":

- 早上等早读的10分钟:刷5道基础题保持手感

- 午休前15分钟:重点攻克1道中档题

- 下班地铁上:用手机APP做智能组卷

- 周末2小时:系统刷一个知识模块

重点是要建立专属错题本,我用的是活页本,按章节分类,每道错题旁边用不同颜色写:①错因分析 ②对应知识点 ③变式题留白,坚持半年下来,发现自己的知识盲区少了70%!

第五个隐藏技巧:怎么把刷题成果转化为教学利器?

这才是终极目标啊!我有个绝招叫"以题养课":

1、课堂引入:用刷题遇到的典型错题开场,瞬间抓住注意力

2、板书示范:现场展示解题时的涂改过程,破除"老师做题从不犯错"的迷信

3、作业设计:把刷题时改编的好题,变成分层作业的素材

上学期教函数图像时,我就把刷题遇到的手机话费套餐问题搬进课堂,学生们眼睛都亮了——原来数学真的能解决生活问题!当月单元测试,这个知识点的得分率直接飙升到85%。

最后说点掏心窝子的话

教了十几年数学,越来越觉得老师刷题和学生刷题完全是两码事,咱们不是要成为解题机器,而是要做个"题型翻译官",每次刷题都要问自己:这道题能拆解成哪些知识点?学生会卡在哪个步骤?有没有更生活化的讲解方式?

记住啊,刷题的质量永远比数量重要,有时候精研10道经典题,比囫囵吞枣做100道题更有用,就像咱们学校张老师说的:"题目刷透,课堂才有灵魂。"这话虽然有点夸张,但理儿确实是这个理儿。

对了,最近在刷题时发现个有趣现象:现在中考越来越爱考"数学建模"类的题目,上周刚带着学生用一元二次方程给食堂设计最划算的套餐组合,你看,刷题刷着刷着,连生活技能都点亮了不是?

发表评论