(开头先抛出问题)哎,各位刚接触高中数学的小白们,是不是总被老师说的"自主整理资料"搞得一头雾水?今天咱们就来唠唠这个事——到底什么样的自编资料才算得上靠谱?别急,我这就把压箱底的干货都掏出来。

第一个灵魂拷问:自编资料到底有没有必要?

先别急着反驳!我高三那年班上有个哥们儿,就靠着自己整理的三本活页本,数学从90分飙到135分,他当时就说:"市面上的参考书都是给所有人用的,但我的错题本只属于我自己。"这话真说到点子上了,说白了,自编资料就像量身定制的西装,市面上的教辅顶多是均码T恤。

核心知识点一:必做的三大基础资料

1、错题变形记(重点加粗)

别傻乎乎地只抄题目和答案!我教你个狠招:把错题剪下来贴本子上,旁边必须写上三个内容:

- 当时为什么错(计算?公式记混?题目理解偏差?)

- 正确的解题思路(用红笔分步骤写)

- 给自己编一道类似的题目(比如把椭圆换成双曲线)

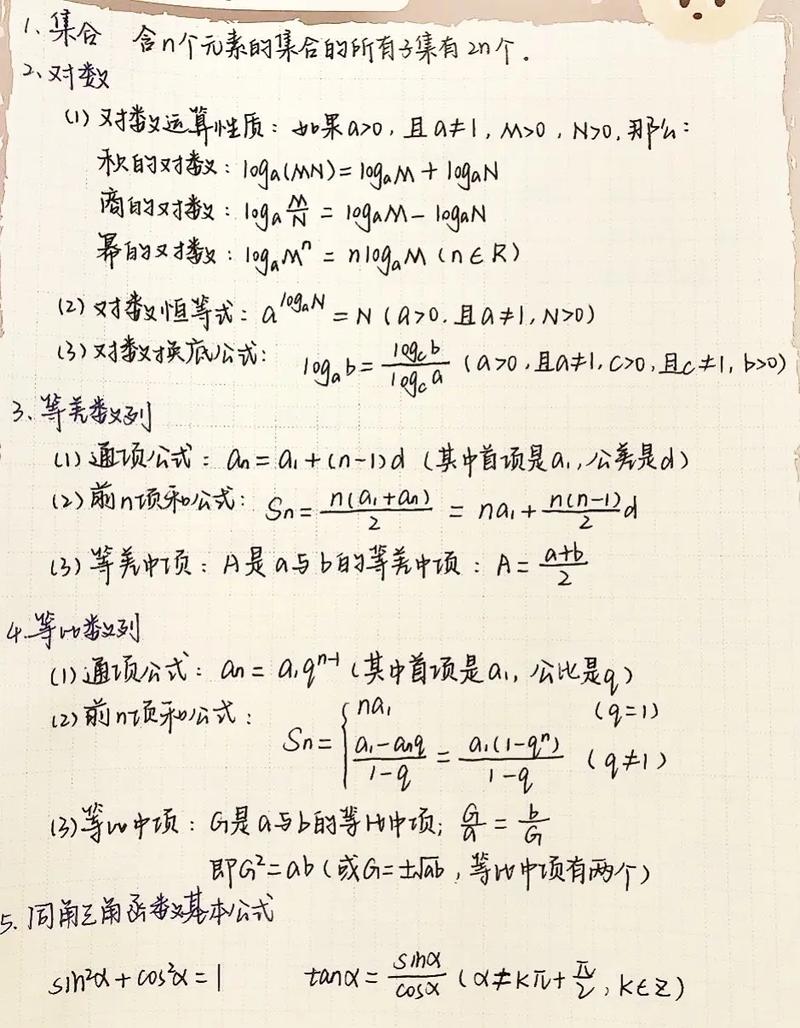

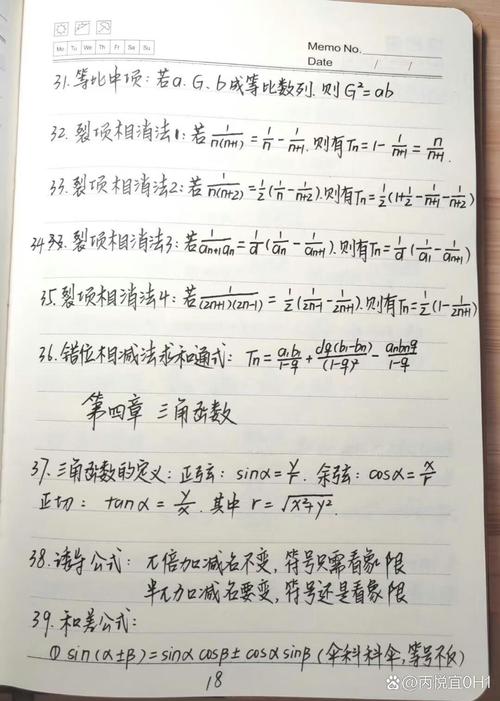

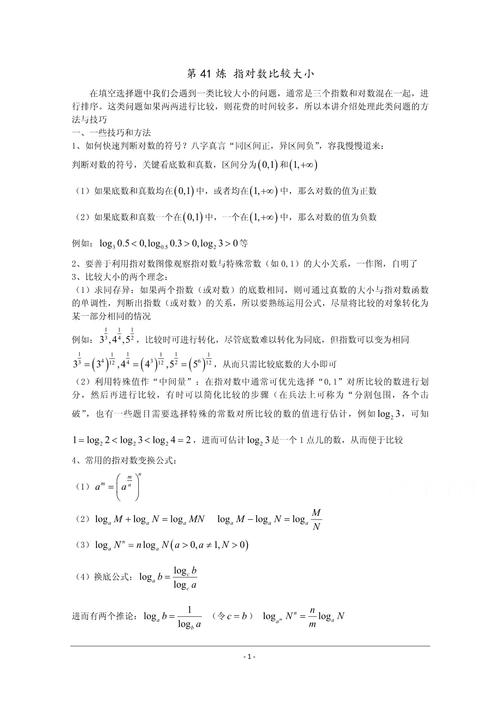

2、公式推理手册

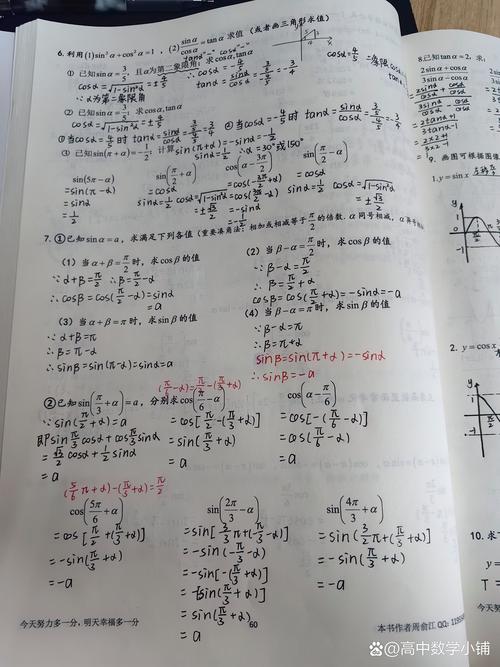

举个栗子:三角函数和差公式,别死记硬背!自己用单位圆或者向量推导一遍,画上彩色示意图,我敢打赌,这样做之后公式想忘都忘不掉。

3、题型套路库

比如看到"求取值范围"就要条件反射想到:判别式法、参数分离、数形结合...把这些解题路径用思维导图画出来,考前翻一遍比刷十套卷子都管用。

实战案例:我的学生小张怎么逆袭

这娃高一函数部分完全听不懂,后来我让他每天花15分钟整理"今日收获",三个月后他拿着自己做的函数图像手账给我看——用便利贴做的可折叠图表,不同颜色区分单调性、奇偶性,还标注了易错点,你猜怎么着?期末考函数大题全班就他拿了满分!

容易被忽视的细节:资料的"新陈代谢"

很多新手会犯的致命错误:把资料做成"古董收藏",听好了!我建议每周日晚上做这两件事:

1、把已经掌握的内容用荧光笔划掉(看着特别有成就感)

2、新增的易错题要贴在显眼位置(比如本子外侧)

记住啊,资料是活的,要像养植物一样经常修剪养护。

高阶玩法:建立个人知识网络

这里有个绝招——用A3纸做学科地图,比如立体几何板块:

- 左上角贴常见几何体展开图

- 中间写核心定理(比如三垂线定理)

- 右边粘自己做过的经典例题

- 底部留空白随时补充新思路

这样做最大的好处是什么?知识不再是碎片,而是连成片的网络,考试时随便抓住哪个点都能带出一大片相关知识点。

常见误区预警

• 完美主义陷阱(非要工整得像印刷体,结果浪费时间)

• 资料大杂烩(把课堂笔记、错题、公式全混在一起)

• 只收集不消化(本子越来越厚,脑子越来越空)

这里教你们个绝招:每次整理完对着手机摄像头讲一遍解题过程,讲不通的地方马上标红,亲测有效!

(个人观点时间)说实话,我见过太多学生盲目跟风买高价教辅,最后堆在墙角吃灰,自编资料最大的魔力在于"参与感"——当你亲手把零散的知识点编织成网,那种"原来如此"的顿悟时刻,是任何现成资料都给不了的,就像做饭,外卖再好吃也比不上自己炒的蛋炒饭对吧?

最后说句掏心窝的话:别指望今天看完明天就能脱胎换骨,我从高一开始坚持整理,到高三才攒出那本被学弟学妹疯传的"数学秘籍",资料在精不在多,关键是要带着脑子去整理,哪天你的资料本被翻得破破烂烂还舍不得扔,那就说明真学到东西了。

发表评论