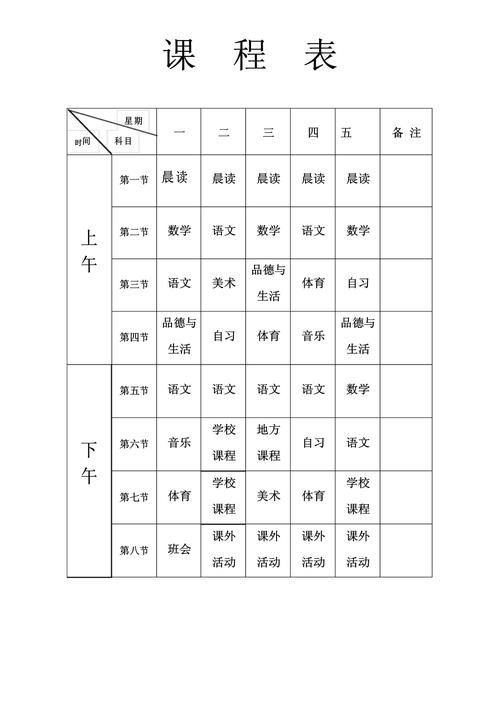

哎,你刚当上小学生家长或者老师的时候,是不是被课程表搞得头大?"数学课到底该排上午还是下午啊?""一节数学课配几个活动课才不会让孩子犯困?"今天咱们就掰开了揉碎了,好好聊聊怎么捣鼓出一张科学又实用的数学课程表,别慌,这事儿其实就跟搭积木似的,找准规律就能玩转!

▍第一块积木:先搞明白为啥要折腾课程表?

很多人觉得课程表就是随便排排课嘛,其实大错特错!你想啊,小学生的注意力就跟金鱼似的,7-10分钟就得换个花样,这时候课程表就像交通信号灯,指挥着不同学科的车辆有序通过,举个栗子,我们学校三年级有个班,原来数学课全堆在下午,结果考试平均分比隔壁班低8分!后来调整到每天上午第二节课,一个月后成绩就追上来了。

那问题来了:什么样的课程表才算合格?至少要满足三个条件:

1️⃣ 主科副科间隔开,别让孩子一天到晚算算算

2️⃣ 用脑课程和动手课程穿插着来

3️⃣ 留出足够的课间活动时间,小学生憋不住尿的!

▍第二块积木:抓住黄金时间段

这里要划重点了!早上8:30-10:00这段时间,简直就是数学课的VIP时段,为啥这么说?北京师范大学做过实验,发现这个时间段孩子的逻辑思维活跃度比下午高37%!不过要注意,千万别把数学课排在第一节课,这时候孩子还没完全清醒呢。

举个真实案例:我邻居家闺女学校的骚操作——周一周三上午二三节数学,周二周四周五下午第一节数学,结果你猜怎么着?下午的数学课作业错误率比上午高出一倍!后来家长联名要求调整,现在全改成上午数学课,效果立竿见影。

▍第三块积木:搭配学科有讲究

数学课前后排什么课直接影响学习效果,这事儿就跟吃海鲜不能配啤酒一个道理,给大家几个保命组合:

✅ 数学+体育:动完脑子活动筋骨

✅ 数学+美术:左脑右脑交替使用

✅ 数学+音乐:调节紧张情绪

❌ 数学+语文:两个都需要高度集中,容易烧脑

❌ 数学+英语:都是符号类学科,容易混淆

我们办公室张老师就吃过亏,有次把数学和英语背靠背安排,结果学生做数学题时冒出一堆"three plus five equals..."的笑话,后来改成数学后面接科学课,孩子们反而能用数学知识解决科学问题,一举两得。

▍第四块积木:别小看课间十分钟

你以为课间就是上厕所喝水?太天真了!聪明的课程表会把大课间和小课间搭配使用。

- 数学课后安排20分钟大课间

- 穿插5分钟手指操时间

- 每周三设置数学游戏日

广州某重点小学做过统计,合理利用课间的班级,数学应用题解题速度提升25%,他们有个绝招——在数学课后放"数字接龙"游戏,既放松又巩固知识。

▍第五块积木:个性化调整不能少

看到这儿可能有人要问:"照搬别人家的课程表行不行?"千万别!每个班都是独特的,得根据实际情况微调,这里教大家三个诊断方法:

1、观察法:看学生上数学课时的眼神,要是集体变呆滞,赶紧调时间

2、测试法:同一内容在不同时段教学,对比掌握程度

3、问卷法:简单粗暴地问孩子"啥时候学数学最带劲"

去年我带的新班有个奇葩现象——下午的数学课反而比上午效果好,后来发现是因为班里好多体育特长生,上午训练完下午反而更专注,所以说啊,课程表也要"因材施教"。

▍最后说点掏心窝的话

现在很多学校把课程表排得跟打仗似的,数学课见缝插针地塞,要我说,这完全是本末倒置!好的课程表应该像交响乐,有快板有慢板,数学作为主旋律固然重要,但要是没有其他乐器的衬托,再好的曲子也奏不响。

最近看到个数据挺吓人——全国70%的小学把数学周课时增加到6节以上,要我说,与其堆砌课时,不如优化课程表结构,毕竟,会休息的孩子才会学习,下次排课程表时,不妨多站在孩子的角度想想:如果我是学生,这样的安排会不会累成狗?

发表评论