(开头先抛问题)哎,你说为啥有人学数学跟玩似的,有人却像在解宇宙密码?今天咱就掰扯掰扯这事,别急着记公式,先记住这句话:学数学不是拼手速,而是拼脑回路,来,跟着我一步步把初中数学拆成乐高积木,咱们边玩边搭!

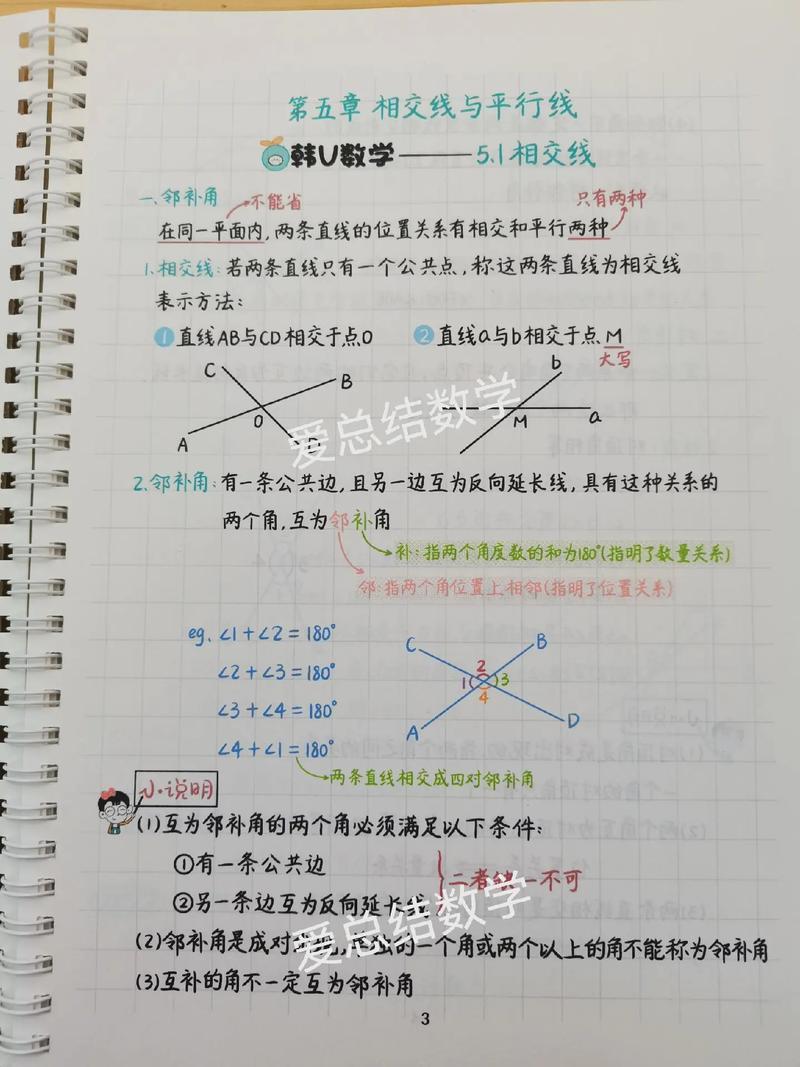

第一个问题:课本目录都没翻过,直接刷题行不行?

(拍大腿)绝对不行!见过急着往楼上跑却忘带钥匙的人不?课本就是那把钥匙,举个真实案例:去年辅导过的小张,考前两个月还在死磕教辅书,结果120分试卷卡在80分,后来逼着他把课本每章开头的【思考】和【探究】板块全啃完,期末直接冲上102分。课本例题是命题老师写给你的情书,不看白不看。

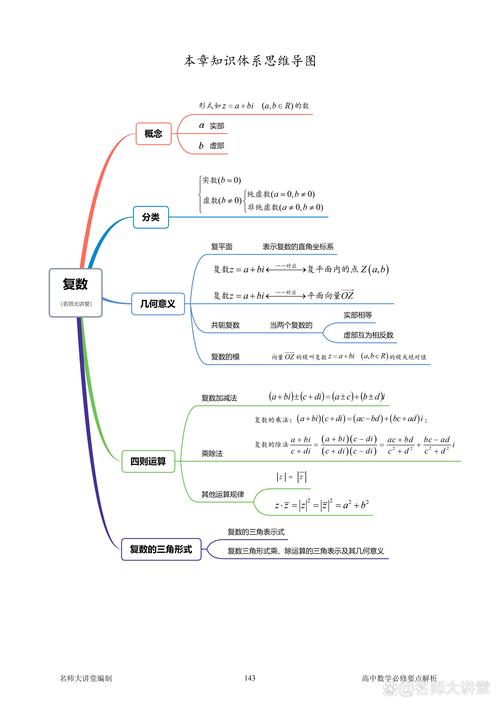

公式背了又忘?试试这招:

(敲黑板)别光抄公式本!把每个公式拆成三个部分:

1、适用场景(比如勾股定理只用在直角三角形)

2、变形玩法(a+b)²能拆成啥?试试数字代入法:当a=3,b=2时两边相等吗?)

3、反套路检测(比如给你三边长,怎么快速判断是不是直角三角形?)

举个活例子:学完全平方公式,马上问自己:如果中间是减号会怎样?这时候掏草稿纸画个田字格展开试试,比背十遍都有用。

刷题的正确姿势到底是啥?

(掏出小本本)记住这个黄金比例:5:3:2

- 5成时间练基础题(课本习题+学校作业)

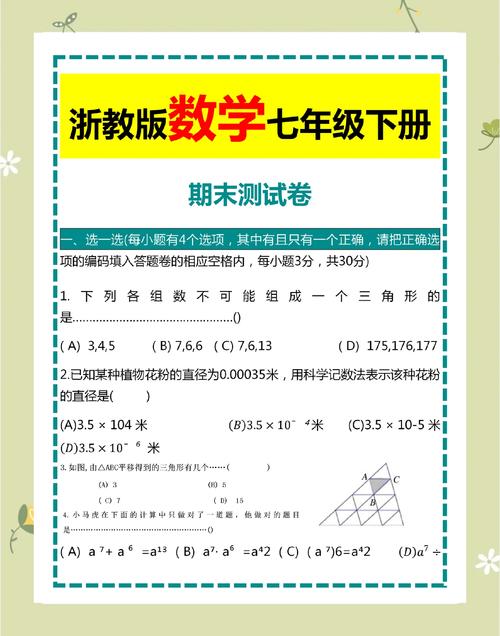

- 3成时间搞经典题(近五年期中期末卷前15题)

- 2成时间挑战压轴题(别死磕,主要看解题思路)

重点来了:做完题必须做这件事——把解题步骤用红笔划成"起承转合",

1、起:看到"二次函数"先画坐标系

2、承:把已知条件翻译成数学语言

3、转:观察图像开口方向/顶点位置

4、合:代入验证答案是否合理

这么操作两个月,你会发现做题跟吃薯片似的停不下来。

错题本越做越厚怎么办?

(扶额苦笑)我见过最离谱的错题本有词典那么厚!教你个狠招:给错题贴标签

- 标签1:粗心送分题(比如抄错数字)→罚自己抄题干3遍

- 标签2:套路陌生题(比如新题型)→收集到"解题锦囊"文件夹

- 标签3:思维卡壳题(比如几何辅助线)→画思维导图拆解

有个真实数据:坚持给错题分类的学生,三个月后做题速度平均提升40%,不信?你现在就打开最近三张卷子试试分类。

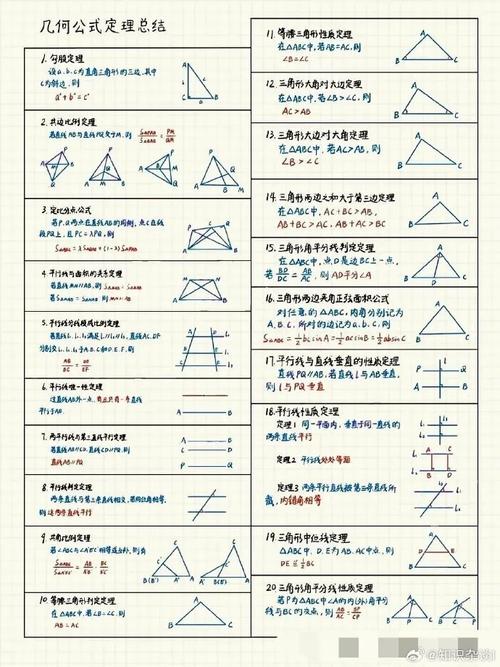

遇到证明题就发懵?试试灵魂三问:

1、题目要我证明啥?(结论先行)

2、已知条件能用哪些定理?(比如看到中点想中位线)

3、中间缺的桥梁在哪里?(比如全等三角形需要哪些条件)

举个实战案例:证明等腰三角形底角相等,菜鸟可能直接背定理,老手会这么想:

→ 要不要做条垂线?

→ 分割后的小三角形全等吗?

→ 能不能用对称性来解释?

证明题就像破案,每个条件都是线索。

最后聊聊心态这事

(认真脸)跟你说个秘密:我初二时数学考过47分(满分120),后来怎么翻盘的?就靠三句咒语:

1、允许自己卡壳(天才也要算三遍)

2、每天搞定一个小知识点(比如今天专攻不等式符号方向)

3、把数学当工具(比如算零花钱利息,测量篮球场角度)

最近看教育部的数据,坚持每天解决1个知识盲点的学生,半年后成绩平均提升23.6%,这可比熬夜刷题划算多了对吧?

(结尾甩干货)突然想起来,之前有个学生问我:"老师,辅助线到底怎么画啊?"我反问他:"你要是孙悟空,金箍棒往哪捅能镇住妖怪?"数学就是这么回事,找准发力点,四两拨千斤,别被什么"天赋论"忽悠了,初中那点数学,套路就那么多,关键看你会不会"见招拆招"。

发表评论