(开头先抛出问题,引发好奇)

哎,你说现在小学数学题怎么越来越“怪”了?明明就是加减乘除,但题目描述绕来绕去,连家长都看得一头雾水,这时候你可能会想:老师到底是怎么看待这些题目的? 他们是不是也觉得题目出得有问题?还是说,这些题其实藏着什么我们没看懂的“秘密”?今天咱们就掰开揉碎了聊聊这事儿,顺便给刚接触数学的小白家长和孩子支支招儿。

小学数学题的核心目标到底是啥?

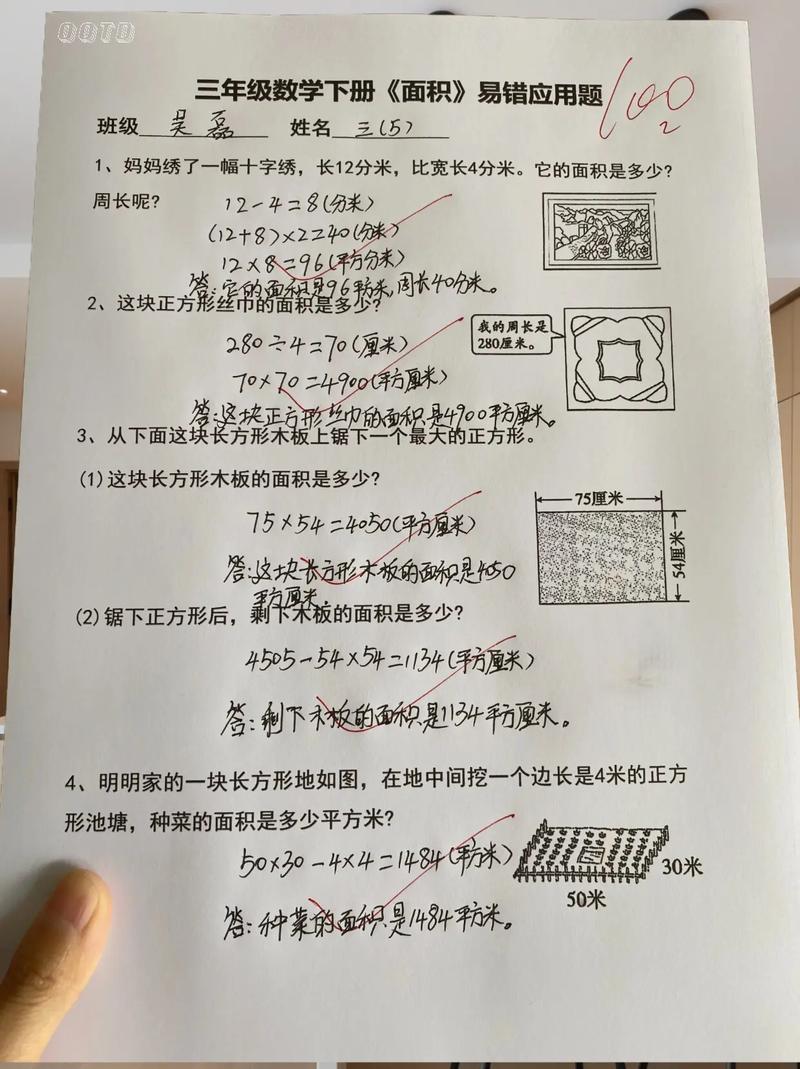

先别急着吐槽题目难,咱们得搞清楚一个关键问题:小学阶段的数学题,本质上不是为了考倒孩子,而是培养“数学思维”,比如一道看似复杂的应用题:“小明有5个苹果,小红给了他3个,后来他又吃了2个,现在还剩几个?”这题考的不是算数本身(5+3-2=6),而是让孩子理解“步骤拆分”和“实际场景转化”的能力。

老师在设计这类题时,心里想的可不是“让你们做不出来”,而是希望孩子学会把生活问题抽象成数学语言,下次遇到更复杂的题,孩子就能自己拆解步骤了。

(举个真实案例:某小学数学老师分享过,班里有个孩子一开始总把“吃掉”当成加法,后来通过反复练习“动作对应符号”,终于搞懂了“吃”对应“减”——这说明题目设计是有明确训练目标的!)

题目描述绕来绕去,是不是故意刁难人?

这个问题,我特意问过几位一线数学老师,他们的回答很一致:绕弯子的题目,其实是在训练“信息筛选能力”,比如下面这道题:

“公园里有15只鸽子,飞走了7只,后来又飞来了一些,现在公园里共有12只鸽子,问后来飞来了多少只?”

有家长可能会吐槽:“直接说‘15-7+?=12’不就行了?非得搞这么多废话!”但老师告诉我,现实中的问题从来不会直接给出公式——孩子需要自己从一堆信息里挑出有用的数据,忽略干扰项,这种能力对未来学方程、函数甚至物理都至关重要。

不过啊,老师们也承认,有些题目确实容易让人误解,3个人3天喝3桶水,9个人9天喝几桶水?”很多大人会脱口而出“9桶”,但正确答案其实是27桶(人数和时间同时增加,关系是乘积),这时候老师的作用就体现出来了:不是直接告诉答案,而是引导孩子用画图或举例子的方式,一步步理清逻辑关系。

孩子总卡在同一个类型题上,怎么办?

这可能是家长最头疼的问题了,比如有的孩子死活搞不懂“鸡兔同笼”,或者一看到分数就发懵,这时候千万别急着骂“笨”,因为卡壳往往是因为某个底层概念没打通。

举个例子:分数本质上是一个“整体被平均分”的概念,但很多孩子只记住了“分子÷分母”,却没理解“平均分”的意义,老师常用的方法是用实物演示——比如切苹果、分巧克力,让孩子直观看到“1/2”和“1/4”的区别。

再比如“应用题不会列式”,问题可能出在语文理解上,有位老师分享过妙招:让孩子把题目用自己的话复述一遍,甚至改成漫画或小故事,一旦孩子能把文字转化成自己的语言,列式就容易多了。

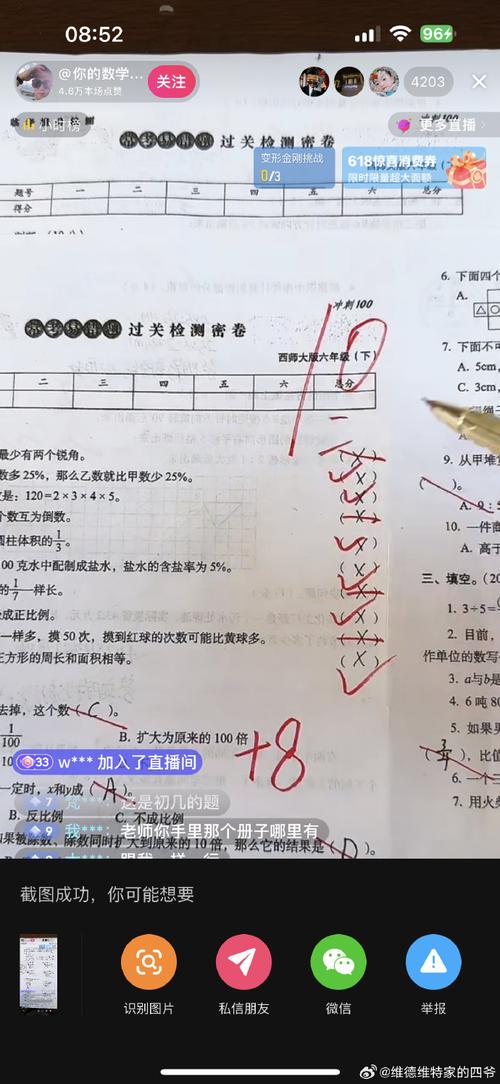

家长辅导作业时,最容易踩的坑是啥?

我观察到一个现象:很多家长一看到孩子做错题,立马进入“教学模式”,噼里啪啦讲一堆公式,结果孩子越听越懵,最后干脆放弃思考,老师们的建议是:忍住!先问孩子‘你是怎么想的’。

比如孩子算“20-8”时写了13,别急着纠正,而是问:“能告诉我你是怎么得到13的吗?”结果孩子可能会说:“20减10是10,但多减了2,所以加回来变成12?啊,我好像加错了…”你看,错误背后往往藏着孩子的思考逻辑,揪出这个逻辑,比单纯改答案重要一百倍。

另一个坑是盲目刷题,有些家长每天让孩子做50道计算题,结果速度是快了,但一遇到变形题还是不会,老师们的经验是:低年级重质量,高年级再提速度,与其刷题,不如把一道典型题吃透——比如用不同方法解同一道题,或者让孩子自己出题考家长。

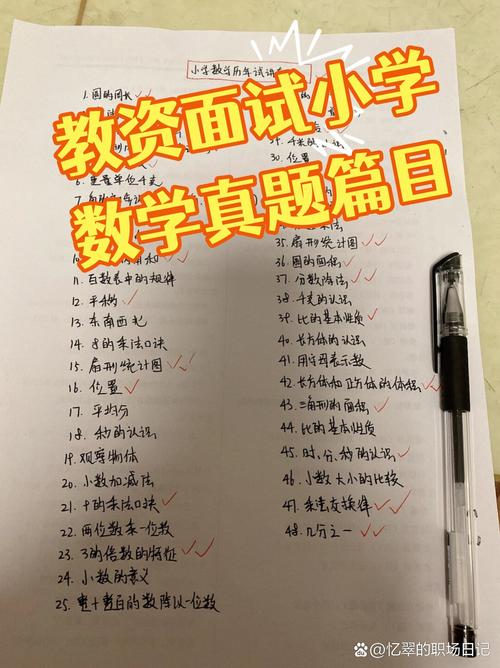

那些“超纲”的奥数题,到底该不该碰?

这事儿争议挺大的,我的观点是:普通孩子没必要硬磕奥数,但可以适当接触一些锻炼思维的趣味题,数独”“七巧板拼图”“逻辑推理游戏”,这些都能培养孩子观察、试错、归纳的能力。

但千万记住,奥数不是提前学高年级知识!真正好的思维训练题,用的都是已学过的知识,只是组合方式更灵活,比如用加减法解决简单的密码题:“□+△=7,△-□=1,求△和□各是多少?”(答案:△=4,□=3)这种题既不超纲,又能让孩子体验“像侦探一样解题”的乐趣。

最后说点真心话(个人观点登场):

数学啊,真不是比谁算得快、谁刷题多。它更像是一种“思维健身”——每天练一点,慢慢就能举重若轻,那些看起来“奇怪”的小学数学题,其实都在默默培养孩子未来十几年需要的核心能力:拆解问题、逻辑推理、创新试错…

所以下次孩子拿着题目来找你,别光顾着找答案,试着问一句:“你觉得题目在说什么?咱们能不能画个图?”相信我,这个过程本身,比那个红色的对勾重要多了。

发表评论