(开头部分)

哎,你说现在孩子上小学前学数学,到底是该拼命刷题还是佛系放养?我身边好多家长都焦虑得不行,生怕自家娃输在起跑线上,但说真的,数学启蒙这事儿吧,还真不是比谁先会背乘法表那么简单,今天咱们就掰开揉碎了聊——怎么让娃在升小学前,既不怕数学,还能觉得数学挺好玩?

第一个问题:数学启蒙到底该从哪儿下手?

很多人一提到数学就想到加减乘除,其实啊,数学思维的根基是“数感”和“逻辑”,举个最简单的例子:3岁的娃能分清“大杯子”和“小杯子”,这就是空间概念;4岁能按颜色分类积木,这就是归类能力,这些都比直接教1+1=2重要多了!

怎么做?

1、玩中学:用积木比较高低,用水果分配数量(给爸爸3颗葡萄,给妈妈2颗”)。

2、生活渗透:上下楼梯数台阶,超市里认价格标签,甚至分筷子都能练“配对”。

3、拒绝死记硬背:娃如果掰手指算3+2,别急着纠正,这是具象思维到抽象思维的过渡!

个人观点:数学不是一门学科,而是一种解决问题的工具,先让娃觉得“这东西有用”,比“算得快”更重要。

第二个坑:家长容易犯的三大误区

你是不是也干过这些事?比如娃算错了就皱眉,或者非要用成人的方式讲题?停!这些操作反而会让孩子害怕数学。

误区一:追求速度

“别人家孩子都会20以内加减法了!”——别比!有的孩子对数字敏感,有的对图形更擅长,数学能力≠计算速度,研究发现,早期过度训练计算,反而可能削弱逻辑推理兴趣(数据来源:美国数学教师协会)。

误区二:脱离实际

光靠练习册,娃根本不知道数学能干嘛,试试带娃用卷尺量身高,用秤称水果,甚至规划零花钱,让数学和真实生活挂钩。

误区三:负面反馈

孩子刚学数数时,把19后面说成20还是30?千万别冷笑或打断,你可以说:“哇,你数到19啦!那接下来是不是有个神奇的数字叫20?”——保护兴趣比纠正错误更重要。

第三个重点:小学前必备的四大核心能力

小学老师偷偷告诉我,那些数学跟得上的孩子,不一定最聪明,但一定具备这些能力:

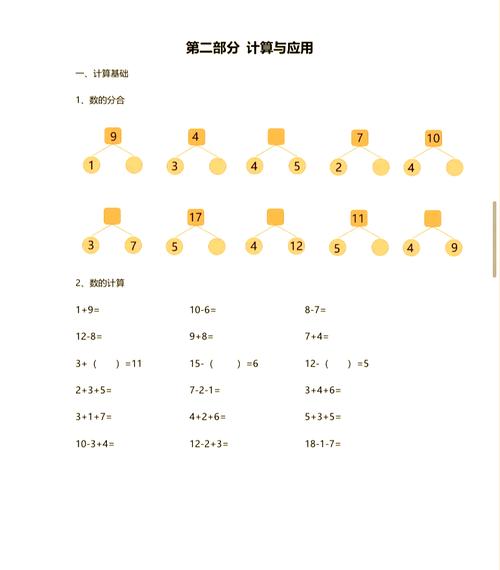

1、数物对应:能准确拿出“5个苹果”,而不是只会唱数1-100。

2、分类与排序:按颜色、形状、大小整理玩具,理解“规律”(比如红蓝红蓝…接下来是什么?)。

3、空间感知:搭积木时知道“上面”“下面”,折纸时能预判对折后的形状。

4、简单推理:如果A比B高,B比C高,那么谁最高?这种逻辑链条游戏可以从小玩起。

案例:邻居家娃玩“超市游戏”,用玩具钞票买卖东西,半年后心算能力突飞猛进,还学会了讨价还价——你看,玩着玩着就会了!

第四个秘诀:用对工具,事半功倍

别急着买一堆练习册!这些低成本工具更有效:

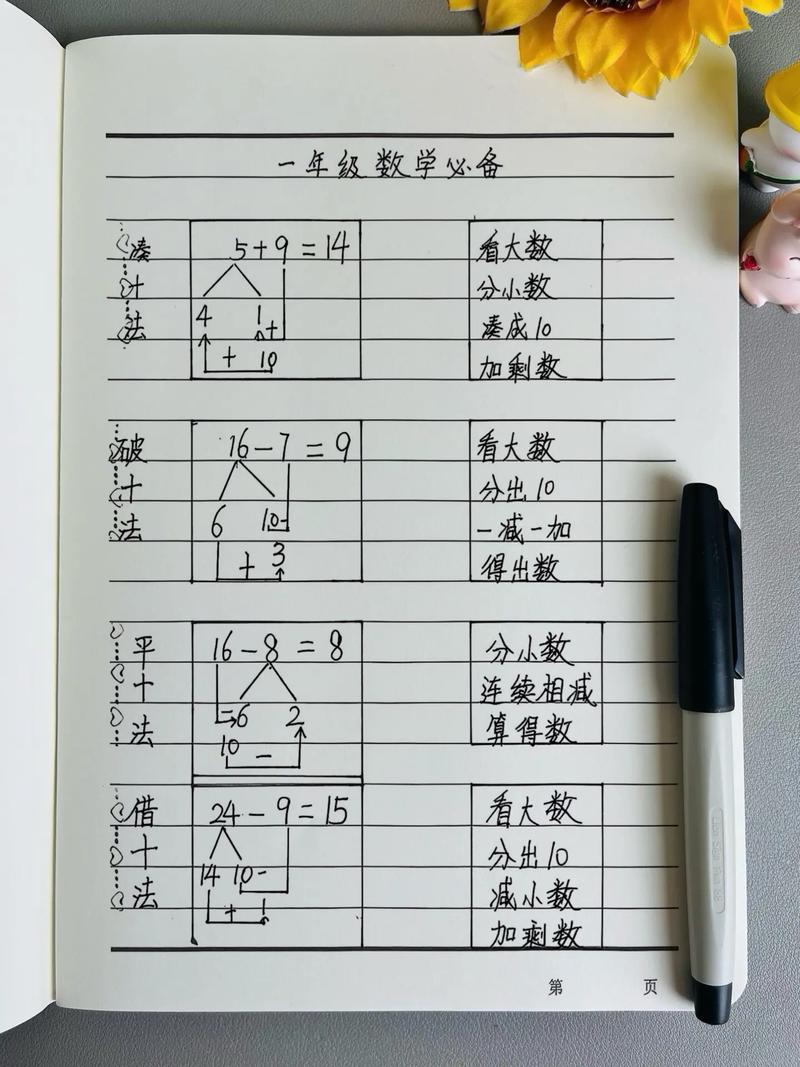

扑克牌:比大小、找对子、凑十法(比如抽一张6,问“还要几张到10?”)。

骰子:两个骰子扔出点数相加,练加法;大一点的孩子可以玩“点数×2-1”这种变形。

日历:圈出重要日子倒数天数,学减法;比较月份长短,理解时间概念。

乐高:拼插时感受对称、比例,还能用积木块学分数(比如1个长条=2个短条)。

个人观点:最好的数学教具不在商场里,而在你家客厅地板上。

**第五个提醒:心态决定成败

最后说点扎心的:你焦虑,孩子就焦虑;你觉得数学有趣,孩子才会好奇,见过一个爸爸陪娃做题,每次娃卡住他就说:“这题是有点狡猾哈!咱们联手打败它!”——结果娃越挫越勇。

关键动作:

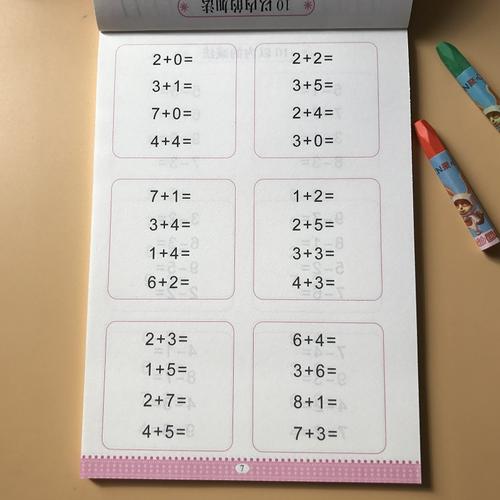

- 每天10分钟数学游戏,比周末突击2小时有用;

- 允许孩子用任何方式解题,哪怕看起来“笨”;

- 把“错了”改成“哇,你发现了一个新方法!”

(结尾部分)

说到底,数学启蒙就像种花——你没法抓着花茎让它长高,只能浇好水、晒够太阳,等它自己破土,那些急着给孩子贴“数学差”标签的家长,可能只是没找对方法,记住啊,小学前的数学不是教出来的,是玩出来、聊出来、用出来的,下次娃再问“为什么要学数学”,你可以笑着回他:“因为我们要一起解开世界的秘密呀!”

发表评论