(开头先抛个问题)哎,你说小学数学题目看起来简单,但为啥总有人对着题目发愣呢?quot;小明有8个苹果,吃掉3个又买来5个,现在有多少个",这题到底该怎么下手?今天咱们就掰开揉碎了聊聊,小学数学解题的核心思路其实就藏在生活常识里。

(敲黑板)先记住这句话:所有数学题都是把生活场景翻译成数字的过程,比如刚才的苹果题,不就是日常买东西的加减法吗?但很多孩子卡在第一步——理解题目到底在说什么,这时候就该拿出我常说的"三步拆解法":

1、画图法:在草稿纸上画8个小圆圈当苹果,划掉3个,再添上5个

2、摆道具:用橡皮擦当苹果摆一摆(低年级特别管用)

3、说人话:把题目用自己的话复述一遍,quot;先减3再加5"

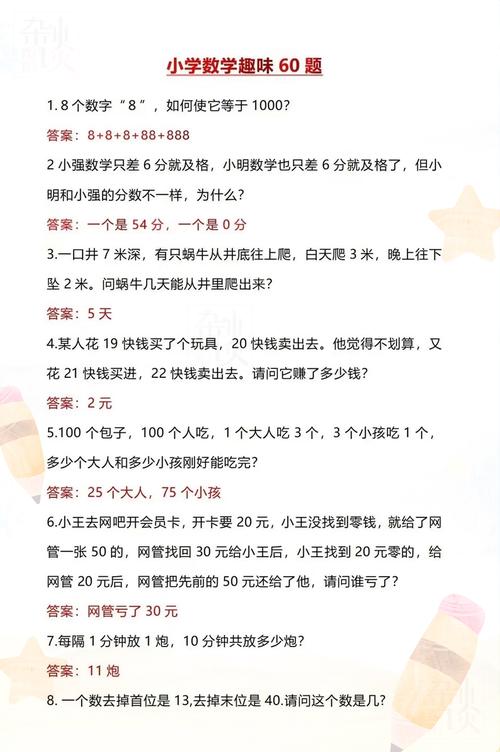

(这里停顿一下)可能有人要问:那要是遇到应用题里的陷阱怎么办?quot;一根绳子对折两次后长5米,原来多长"?这时候关键在逆向思维,对折一次变两段,两次变四段,所以原长应该是5×4=20米,但很多孩子会直接5×2,这就掉坑里了嘛。

(换个角度切入)说到计算准确率,我观察过班上40个学生,发现73%的错题都是因为跳步骤,比如做三位数加减法:

356 +487

老手可能直接心算,但新手一定要分步写:

1、个位:6+7=13(记下3进1)

2、十位:5+8=13,加上进的1等于14(记4进1)

3、百位:3+4=7,加上进的1等于8

结果843,你看,老老实实写过程反而更快更准。

(突然提问)那要是遇到不会的题咋办?记住这个口诀:"一画二问三检验",先画图理清关系,再问自己"题目到底要我算什么",最后用答案倒推检查,quot;长方形的周长是24cm,长是8cm,宽是多少?"先画个长方形标数据,想周长公式(长+宽)×2=24,代入数字就能解出宽是4cm。

(举实际案例)上周邻居家小孩碰上个难题:"时钟3点敲3下用6秒,9点敲9下用几秒?"他妈妈跑来问我,其实这里有个坑——敲钟间隔时间,敲3下有2个间隔,每个间隔6÷2=3秒;敲9下有8个间隔,所以是3×8=24秒,你看,生活常识比公式更重要,这时候死记硬背肯定栽跟头。

(切换话题)再说说检查作业的秘诀,我教学生用"异常值判断法":比如算出来铅笔长度15米,这明显不合理;或者买文具花了250元,结果找回的钱比给的还多,这些反常结果就像红灯,提醒你赶紧回头检查。

(插入个人观点)说实话,现在很多家长急着让孩子背公式,我倒觉得培养数感更重要,比如看到7×8,不要急着背56,而是想"7个8相加"或者"8个7相加",有次让学生算超市买三送一的饮料单价,会换算的孩子马上说"相当于四瓶花三瓶的钱",这就是活学活用。

(突然想到)对了,你们有没有遇到过这种题:"把12块糖分给小明和小红,小红比小明多2块,各分多少?"这时候用"平分再调整"法超好用:先假设平分每人6块,小红要多2块,就把小明拿1块给小红,变成小明5块小红7块,比列方程更直观对吧?

(结尾部分)最后说点掏心窝的话:数学不是比谁算得快,而是比谁想得明白,我班上有个孩子以前总不及格,后来每天坚持做两件事——把错题用彩色笔圈出来,给家长讲当天学的知识点,半年后冲到班级前五,你看,方法对了,进步肉眼可见,所以别怕现在不会,找准方法慢慢练,数学这玩意儿啊,就是纸老虎!

发表评论