哎,你说小学数学课到底该怎么上?是不是老师站在黑板前讲题,学生埋头做题就完事了?错!大错特错! 数学课要是真这么上,别说孩子了,连老师自己都能给整困了,今天咱们就来唠唠,怎么把小学数学课上得既有意思,又能让孩子真学会——尤其是刚接触教学的老师,或者想辅导孩子的家长,可得搬好小板凳仔细听了!

第一个灵魂拷问:数学课非得严肃得像考试吗?

当然不是! 你回忆一下小时候最讨厌的课,是不是老师板着脸、教室里鸦雀无声的那种?小学数学课最怕的就是把活泼的孩子硬生生摁在椅子上当“学习机器”,其实啊,低年级孩子的注意力集中时间只有15-20分钟(这可是心理学研究数据),剩下的时间他们的小脑袋早飘到操场去了。

举个栗子:教“加减法”的时候,完全可以让孩子用橡皮泥捏数字,或者用积木搭出计算过程,隔壁王老师去年试过这招,结果班上最皮的娃居然主动举手说“老师,我能用乐高算题吗?”——你看,玩着玩着就会了!

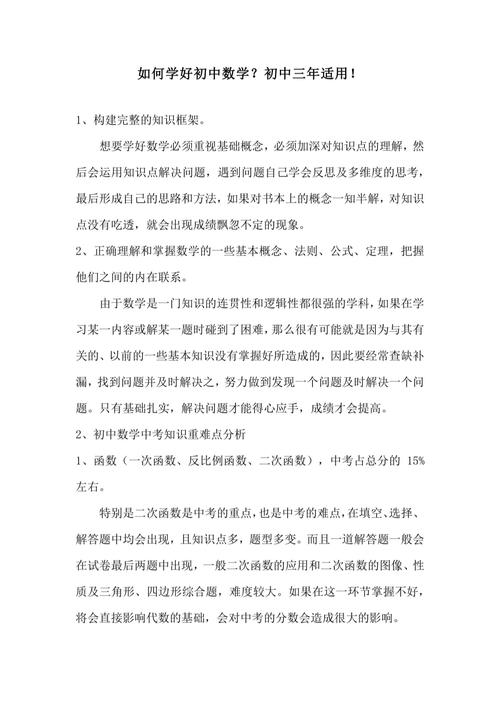

第二个关键问题:公式背得滚瓜烂熟,为什么做题还是错?

因为数学不是背出来的! 很多家长总爱让孩子背“口诀表”,什么“一九一九好朋友,二八二八手拉手”,背是背熟了,可一到应用题就抓瞎。

这里有个血泪教训:去年有个四年级学生,能倒背如流面积公式,结果遇到“给长方形花坛围栅栏”的题,愣是没想起来要算周长,所以说啊,理解比记忆重要一百倍!

试试这几招:

- 用剪纸教“图形对称”

- 拿水果切块教“分数”

- 让孩子自己画思维导图整理知识点

第三个误区:数学作业越多越好?

可别! 我见过最夸张的案例:某重点小学三年级,每天布置50道计算题,结果呢?全班平均正确率反而从85%跌到70%——孩子看到数字就想吐,能认真做才怪!

作业要讲究“精准打击”:

1、基础题:每天10道保底练习(比如乘法口诀应用)

2、思维题:每周2-3道开放性问题(用不同方法计算24+36”)

3、生活题:每月1次实践任务(比如记录全家一周买菜开销)

第四个绝招:怎么让抽象概念变具体?

这是很多新手老师最头疼的,比如说教“体积”,你光说“物体所占空间大小”,孩子肯定一脸懵。

看李老师的神操作:

1、搬来鱼缸、水桶、快递纸箱

2、让孩子们往容器里倒沙子比赛

3、突然提问:“为什么小明的沙子装得比小红多?”

好家伙,全班瞬间明白“体积差异”了!所以记住:能用实物就别用PPT,能动手就别动嘴!

第五个隐藏技巧:错误反而是宝藏?

很多家长一见孩子算错就急眼:“这么简单都能错?!” 其实啊,分析错误比追求全对更重要。

比如有个孩子总把“23-17”算成14,仔细一看才发现,他以为减法就是直接把两个数字相减(2-1=1,3-7=4),这时候就该祭出“小棒教学法”:摆出23根小棒,拿走17根,剩下的数一数——孩子自己就会发现“借位”的奥秘。

最后掏心窝子的话

当了十年数学老师,我算是看明白了:小学数学教的不是做题技巧,而是思维习惯,那些能举一反三的孩子,往往都有三个特点:

- 敢拿着尺子量教室(培养量感)

- 会追着问“为什么”(锻炼逻辑)

- 能把错题本画成连环画(建立系统思维)

所以啊,别老盯着考试分数,哪天孩子突然说:“妈妈,我发现电梯按钮的数字排列有规律!”——这才是真正学明白了的表现,数学课嘛,说到底就是带着孩子在数字王国里探险,迷路几次没关系,找到宝藏时的惊喜,才是学习最该有的样子!

发表评论