哎,说到初中数学,你是不是刚开学就有点懵?明明小学还能考个八九十分,怎么到了初一突然觉得题目变难了?别慌!今天咱们就来聊聊,怎么从“数学小白”慢慢变成“解题小能手”。(对了,这篇文章全是干货,建议先收藏再往下看!)

一、数学基础像盖房子,地基不稳怎么行?

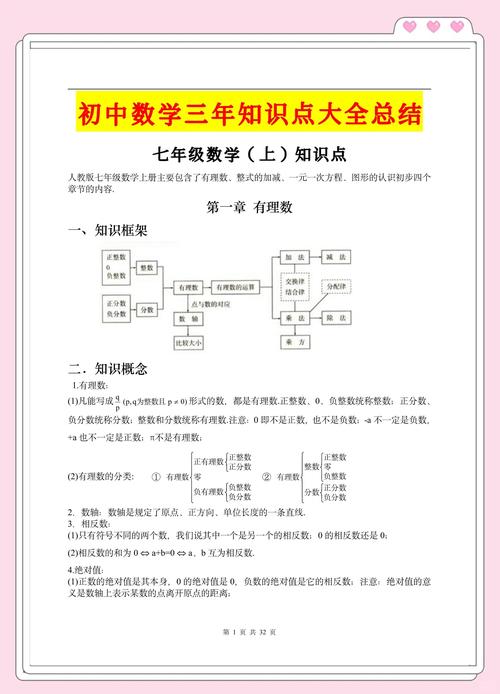

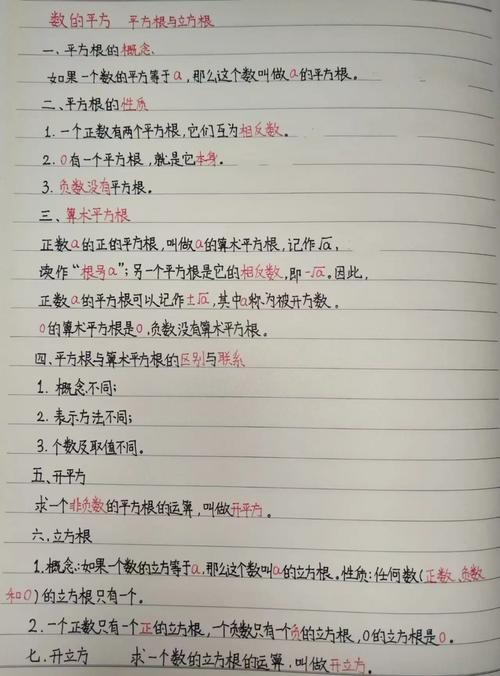

很多同学一上来就急着刷题,结果越刷越迷糊,这时候你可能会问:“基础到底怎么补?”基础就是数学里的“加减乘除、方程、几何基本概念”这些看似简单的东西,你连“负负得正”的原理都没搞懂,遇到复杂的代数题肯定卡壳啊!

重点来了:

每天花10分钟复习课本里的基础公式,比如绝对值、分配律,别觉得简单就跳过;

动手写推导过程,比如为什么(a+b)²等于a²+2ab+b²?自己画个图试试;

用生活中的例子理解概念,比如用零花钱的收支理解负数,用切蛋糕理解分数。

(举个真实案例:我表弟以前总搞不懂方程移项,后来他爸用“天平两边同时加减东西”打比方,他立马就开窍了!)

二、课本和习题册,到底该抱哪个大腿?

你是不是觉得课本太简单,老师一讲就会,但考试题完全不一样?其实啊,课本才是隐藏的“宝藏书”!比如人教版七年级上册的“一元一次方程”章节,里面的例题步骤详细到像手把手教,但很多同学直接翻过去做课外题,结果漏了关键细节。

关键策略:

先啃透课本例题,每个步骤用红笔标注释义;

模仿例题的解题框架,比如应用题先设未知数,再列等式;

课后习题别偷懒,哪怕老师不检查,也要做完并对照答案改错。

(偷偷告诉你:中考题里至少有30%是课本习题的变形版!)

三、错题本不是垃圾桶,乱抄等于白忙活!

“错题本我也整理了,但下次遇到同类题还是错!”——这是不是你?问题出在方法上,错题本不是把题目和答案抄上去就完事了,得学会“解剖”错误。

正确姿势:

1、分类记录:按章节或错误类型(比如计算错误、概念混淆)贴标签;

2、写清错因:别只写“粗心”,具体到“去括号时忘了变号”;

3、定期重做:周末专门抽时间重做错题,遮住答案自己推导。

(我初中同桌靠这方法,一学期数学从62分涨到89分!)

四、解题没思路?试试“拆解大法”

看到复杂题目就头皮发麻?别急着放弃!比如这道题:“甲乙两人从相距30km的两地出发相向而行,甲速度4km/h,乙速度6km/h,甲带了一只狗,狗以10km/h的速度在两人之间来回跑,问两人相遇时狗跑了多远?”

拆解步骤:

第一步:忽略干扰信息——狗来回跑只是烟雾弹,实际只要算相遇时间×狗的速度;

第二步:找核心关系——相遇时间=总距离÷(甲速+乙速)=30÷(4+6)=3小时;

第三步:计算狗的路程——10km/h×3h=30km。

(是不是突然觉得题目变简单了?关键就是抓住本质!)

**五、时间管理比熬夜刷题更重要

“我天天学到12点,成绩还是没起色……”停!这可能是因为你掉进了“假努力”的陷阱。

高效学习法:

黄金20分钟:写作业前先用20分钟复习当天知识点;

番茄钟法:学25分钟休息5分钟,避免大脑疲劳;

周末专项突破:比如这周主攻“几何证明题”,下周攻克“方程组应用题”。

(数据说话:连续学习1小时后的效率会下降40%,碎片化休息反而能提升专注力!)

六、别怕问问题,老师同学都是“外挂”

很多人觉得问问题丢脸,结果问题越积越多,告诉你个真相:老师反而更喜欢主动提问的学生!比如去办公室问:“老师,这道题我用代数法解了半天没结果,能不能教我用数形结合试试?”

提问技巧:

具体描述卡壳点:“我在第三步化简时,符号总是搞反”;

带上自己的思路:“我试了两种方法,但算出来和答案不一样”;

活用学习小组:和同学互相讲题,能讲明白才叫真懂。

(我初中时靠“厚脸皮”提问,期末考压轴题居然和问过的一道题思路一模一样!)

七、心态崩了怎么办?先接受“慢成长”

最后说点扎心的:数学进步很少是“突然开窍”,更多是“量变到质变”,你可能努力一个月都没明显效果,但某天会发现,之前不会的题突然能看懂了。

心态调整Tips:

记录小进步:比如今天终于搞懂了绝对值化简的分类讨论;

和过去的自己比:哪怕从30分提到50分,也是跨越;

给大脑“留白”时间:散步时想想数学概念,反而可能灵光一现。

(别笑!阿基米德泡澡发现浮力定律,说不定你洗澡时也能悟出辅助线画法呢?)

个人观点时间:

学数学就像打游戏通关,每掌握一个技能就能解锁新地图,那些看起来“天赋异禀”的学霸,无非是早一步找到了适合自己的方法,你可能会经历“听懂了→不会做→做错了→终于对了”的循环,但每一次循环都在悄悄升级你的数学能力,连π都是无限不循环小数呢,学习的过程又何必追求完美直线?

发表评论