(开头部分先抛问题,引出主题)

哎呀,你小时候有没有遇到过这种情况?老师布置了一道数学题,你盯着看了半天,连题目说的是啥都没搞明白,然后脑子里就开始循环播放三个字:咋整啊?(对,就是这种接地气的反应)今天咱们就来聊聊,试做小学数学题到底该怎么下手,别慌,跟着我一步步来,保证让你从“完全懵”到“哦~原来这么回事!”

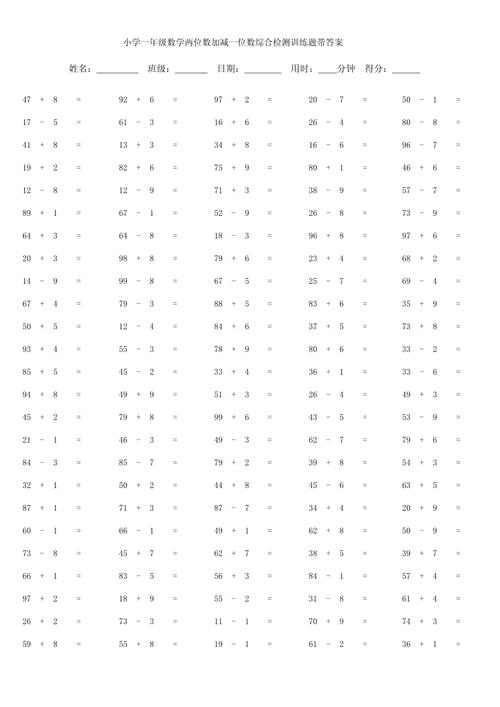

第一个核心问题:题目都没看懂怎么办?

(这里用提问式开头,直接戳痛点)

别急着骂题目出得怪,先冷静下来干件事——用笔把题目里的关键信息圈出来,小明买了3个苹果和2个梨,总共花了18元”,重点就是数字3、2、18,还有单位“元”,这时候你可能会想:“然后呢?这能解决啥?”别急,咱们往下看。

举个真实案例:我表弟上次考试,题目说“用一根绳子绕树干3圈剩2米,绕4圈差1米”,他直接当成加减法做,结果全错,后来我教他把“绳子长度”和“树干周长”标出来,立马就变成方程题了,所以啊,圈关键词就是帮你把文字翻译成数学语言。

第二步:到底该用加法还是乘法?

(用具体场景降低理解门槛)

很多新手一看到数字就慌,其实小学数学题就藏着几个固定套路:

1、比多少的问题:小红比小刚多5颗糖”——大概率用加减法

2、平均分配的问题:24个小朋友分6组”——除法登场

3、组合问题:选衣服有3件上衣、2条裤子”——乘法原理

这里有个绝招:把问题拆成小步骤,买5本书每本20元,满100减15”,先算5×20=100,再减15,答案85元,拆开之后,是不是简单多了?

第三步:列式计算总出错?试试这招

(加入具体操作方法)

我见过太多孩子列竖式时把进位写错位置,或者除法余数忘处理,这时候画格子法能救命!比如算38×47:

1、画个2×2的格子,把38拆成30和8,47拆成40和7

2、交叉相乘:30×40=1200,30×7=210,8×40=320,8×7=56

3、把四个数加起来:1200+210+320+56=1786

虽然看着麻烦,但能避免中间步骤出错,对了,用铅笔写,错了随时改,这点超重要!

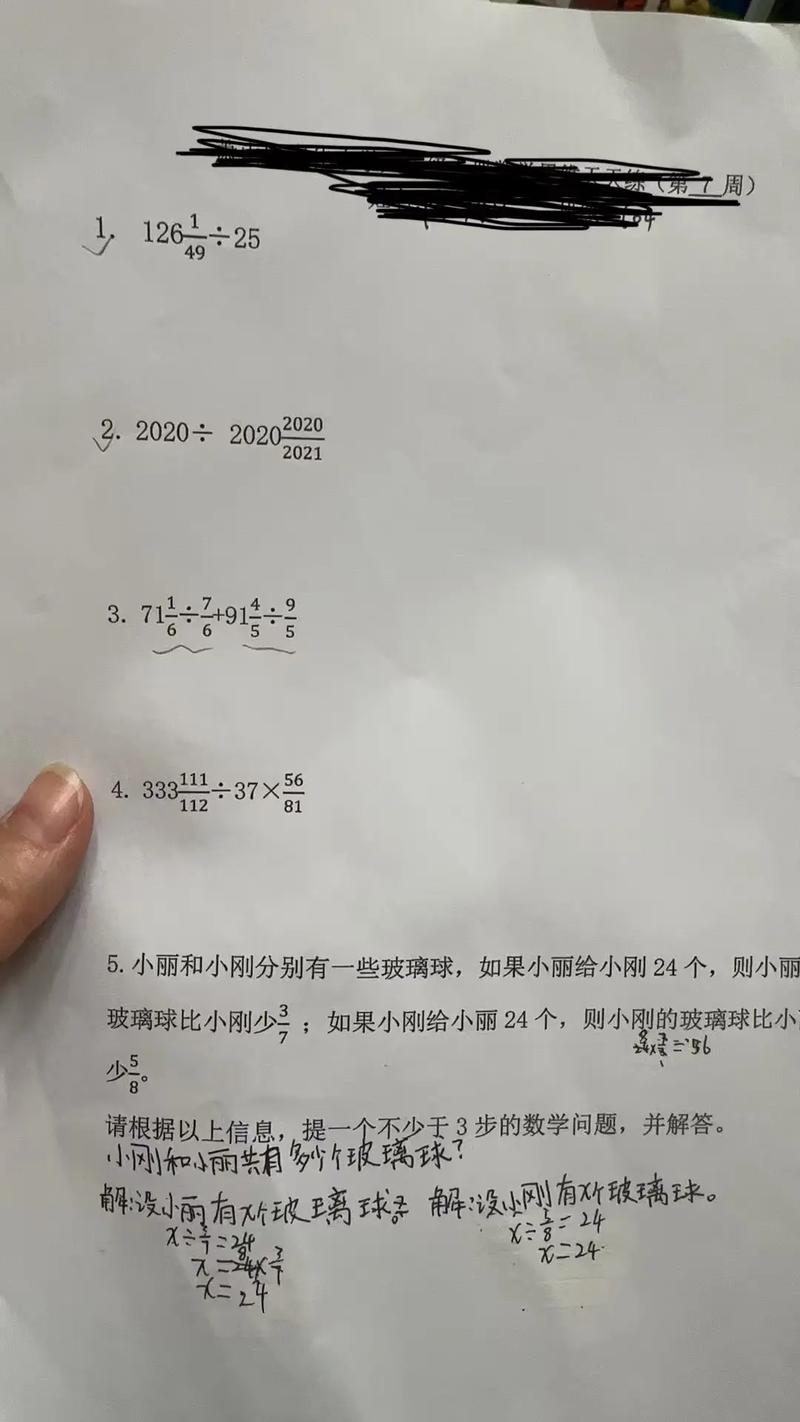

第四步:应用题死活想不到思路?

(用故事增加代入感)

去年教我侄女做“鸡兔同笼”,她当场崩溃:“鸡和兔子关一起干嘛?直接数腿不行吗!”(笑)其实这类题的关键是找隐藏条件。

- 鸡有2条腿,兔有4条腿 → 这就是突破口

- 总头数35,总腿数94 → 设鸡x只,兔y只,方程组就出来了

如果实在想不通,还有个歪招:代入现实场景,比如把鸡兔换成人和自行车(2轮),三轮车(3轮),立马接地气!

第五步:检查答案的正确姿势

(强调容易被忽略的细节)

做完题直接合上本子?达咩!教你三招查错神器:

1、逆运算检验:比如乘法用除法倒推,12×5=60 → 60÷5=12

2、单位筛查法:速度单位是千米/小时,结果写成“小时”直接暴露错误

3、极端值测试:假设题目数字特别大或特别小,买0个苹果要花多少钱”,答案应该是0元,如果算出其他数,赶紧回去查

我小时候就因为没检查,把“还剩多少米”答成“用了多少米”,被老师画了个大红圈,血的教训啊!

个人观点时间

(自然穿插,避免说教感)

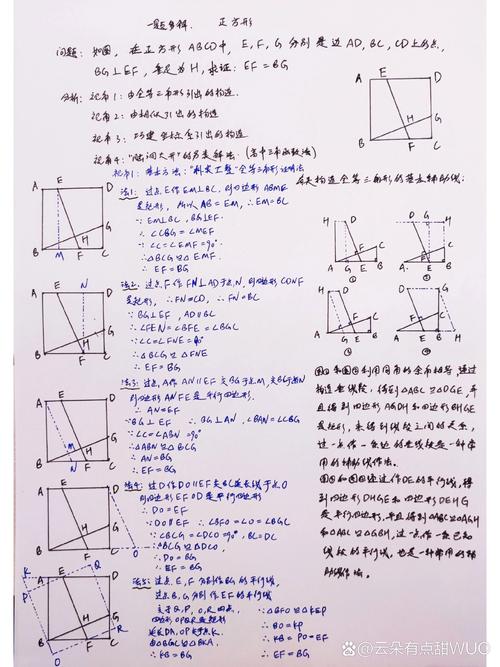

说实话,数学题最怕的不是做错,而是不敢动手试,我见过太多孩子卡在“万一错了怎么办”,结果本子上一片空白,其实小学数学就像搭积木,错了就拆了重来。重点是把思考过程具象化——写出来、画出来、甚至用积木摆出来。

对了,别迷信“聪明孩子才会数学”这种鬼话,我表妹小学时数学垫底,后来每天坚持做3道基础题,现在都能辅导同学了,所以啊,关键不是天赋,而是每天进步一点点。

(结尾用鼓励语气,避免总结式语句)

下次再遇到不会的题,先深呼吸,然后摸出铅笔和草稿纸。数学不是洪水猛兽,而是个等着被你拆开的礼物盒——哪怕拆的时候手抖,拆开了都是成就感,咱们慢慢来,谁还不是从“1+1”开始的呢?(眨眼)

发表评论