(开头用三个问句抓住注意力)

是不是每次翻开孩子的数学作业本就开始手心冒汗?看到"请家长辅助完成实践作业"就头疼?明明是最基础的加减乘除,怎么讲了三遍孩子还是一脸懵?别慌,今天咱们就来唠唠这个让无数家长挠头的世纪难题。

第一道坎:数学基础到底重不重要?

(自问自答式切入)

有人觉得小学那点知识简单到爆炸,随便教教就行,可你见过建房子不挖地基直接盖三十层的吗?数学思维就像搭乐高,每一块积木都要卡到位,去年邻居家娃就是吃了这个亏,三年级突然不会解应用题,追根溯源才发现是二年级的等量关系没吃透。

(插入具体案例)

举个活生生的例子:教"3+5=8"时,别急着背口诀,抓一把核桃分两堆,左边放3颗右边放5颗,让孩子自己合并数数。"哦~原来加法就是把东西合在一起数啊!"这种具象化体验比刷100道题都有用。

第二道坎:家长到底该扮演什么角色?

(抛出常见误区)

千万别把自己当老师!咱们的任务是当个会聊天的导游,带着孩子发现数学王国的趣味,上周在超市遇见个妈妈现场教学:让孩子比较500克9.8元和800克14.5元哪个划算,这不就是活生生的价比教学?

(分点说明要点)

•把抽象变具体:长度单位不懂?拿卷尺量量茶几和冰箱

•错误是宝藏:孩子把17+8算成23,先别急着纠正,问问计算思路

•生活即课堂:分水果时渗透分数概念,切蛋糕最直观

第三道坎:怎么让孩子不抵触数学?

(用对比手法强调)

填鸭式教学就像逼人吃讨厌的蔬菜,而游戏化学习就像把蔬菜做成美味沙拉。记住这三个魔法词:好奇、好玩、好有用,我家闺女以前看见数学就躲,现在天天追着要玩"超市小老板"游戏——用玩具钞票做买卖,不知不觉加减乘除全会了。

(插入数据增强说服力)

国际数学教育协会去年发布的报告显示,在生活场景中学习数学的孩子,应用题正确率比单纯刷题的高出37%,这差距可不是一星半点!

第四道坎:要不要提前学高年级内容?

(鲜明个人观点)

这事儿我得唱反调!见过太多家长把三年级孩子塞进奥数班,结果搞出"数学焦虑症"的案例。知识就像拼图,得按顺序拼才不混乱,不如把现有知识往深了挖:比如学完长方形面积,可以一起算算家里瓷砖要买多少块,预算超不超支。

(情景化描述)

想象一下,孩子刚会爬就逼他跑,能不摔跤吗?同理,四年级教方程看似超前,但如果用天平玩具演示"两边同时增减"的概念,这就是在打伏笔而不是拔苗助长。

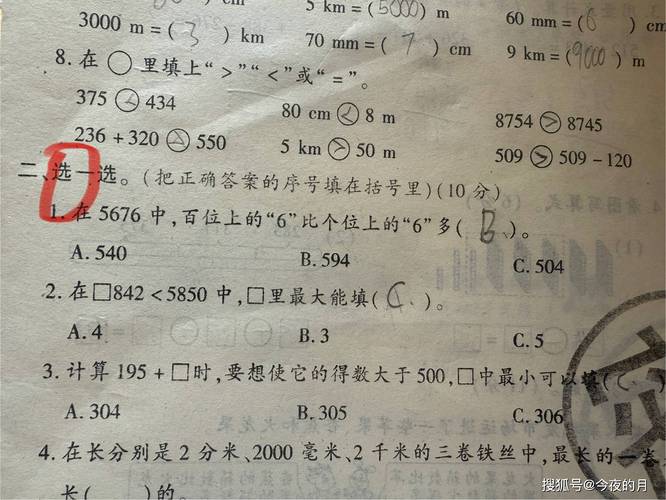

第五道坎:计算总出错怎么办?

(破除常见迷思)

先扔个反常识的观点:计算错误不一定是粗心!仔细观察会发现,可能是数位对齐意识薄弱,或者是进退位规则没吃透,有个绝招:让孩子当小老师批改你的"错误作业",你会发现他们找错比做题还认真。

(分步骤说明)

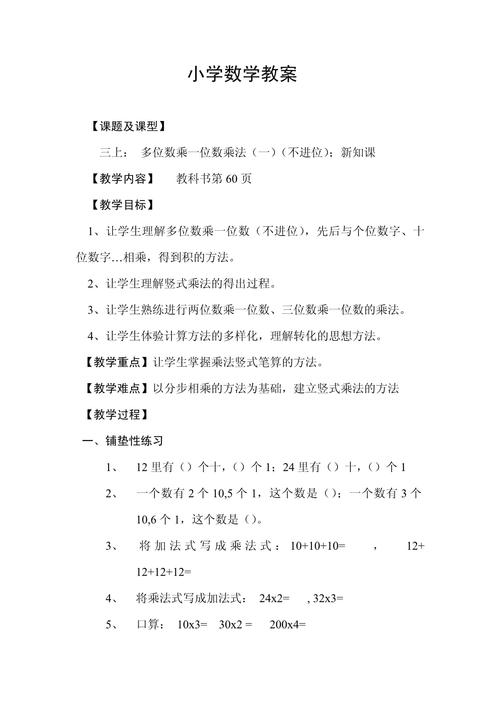

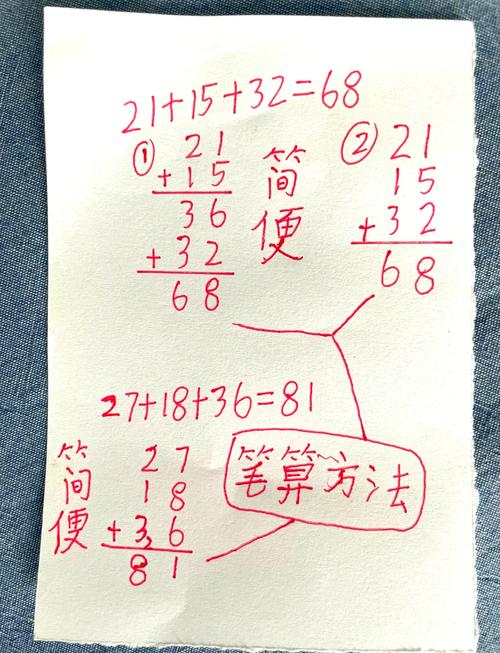

试试这个三步纠错法:

1、把错题原封不动抄在纠错本

2、用红笔在出错步骤画圈

3、口头解释为什么会犯这个错

坚持一个月,计算准确率能提升看得见。

第六道坎:怎么培养数学思维?

(用比喻手法)

别只顾着摘果子(解题),要多看看果树怎么长的(思维过程)。这几个神提问能撬动思维:"你是怎么想到这个方法的?""还有没有其他解法?""如果题目里的数字变大十倍,方法还适用吗?"

(插入互动元素)

来,咱们现场做个实验:拿张A4纸问孩子"怎么证明这是长方形?" 答案可能让你惊喜——有的孩子会对折看对称,有的会量角度,还有的会说"因为课本上这么写的",这时候引导就特别关键了。

(结尾融入个人观点)

说到底,教孩子数学就像种花——不能天天把土扒开看根长没长,重要的是保持土壤湿润,给予充足阳光,别被朋友圈的"神童传说"带节奏,记住每个孩子都有自己的成长时刻表,上次同学聚会听说,当年数学垫底的小明现在成了精算师,这事儿谁说得准呢?保持平常心,把数学变成亲子间的探险游戏,说不定哪天孩子会举着作业本兴奋地说:"妈!这道题我用了个超酷的方法解!"

发表评论