(以下为符合要求的文章内容)

哎,你发现没有?现在初中生的书包越来越沉了,尤其是数学这门课,作业本摞得比字典还厚,有的同学晚上做题做到十一点,第二天上课直打瞌睡,这哪儿是学习啊?简直是负重跑马拉松!所以今天咱们就来聊聊,数学这个"重量级选手",到底有没有办法让它变得轻松点?

第一个问题:数学非得搞题海战术吗?

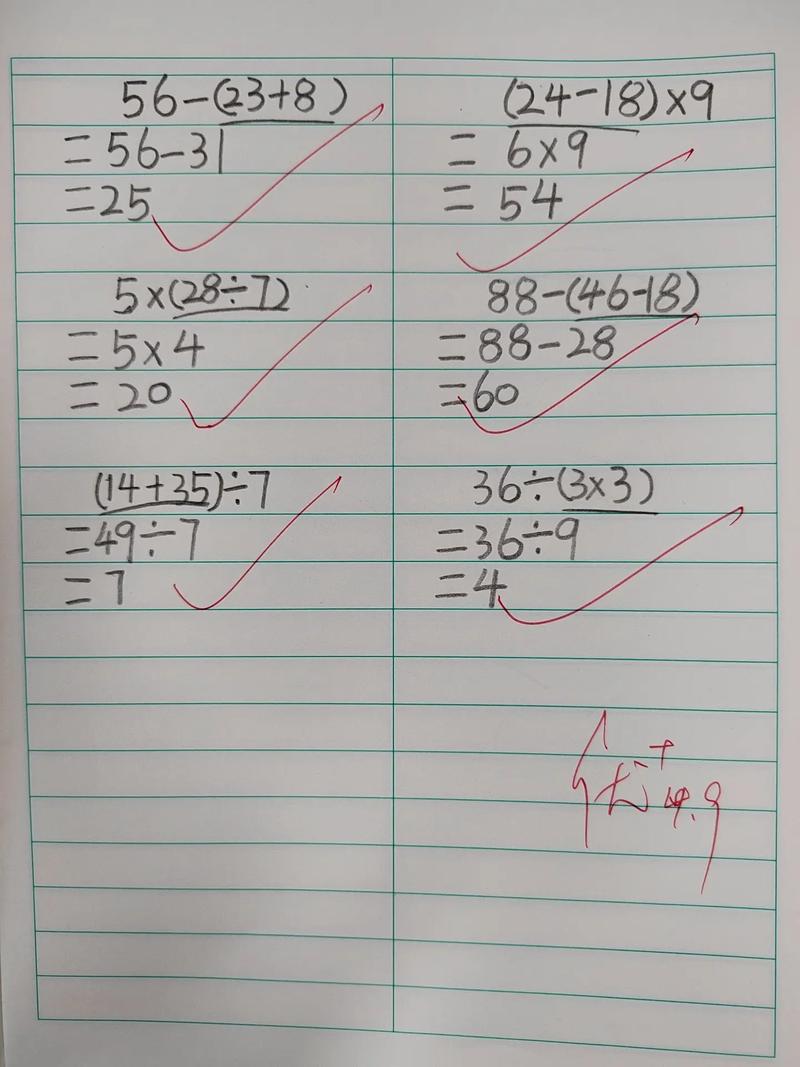

咱先掰扯掰扯这个老套路,我邻居家孩子上周跟我说:"老师今天布置了30道几何题!"我当场倒吸一口冷气——这么多题真有必要?其实教育部早就说过要"减少机械性重复作业",但现实中还是不少老师觉得"多做总比少做强"。

不过你想想啊,会解一道题和会解十道题,差别到底在哪儿?重点应该是搞懂解题思路,而不是单纯拼数量,比如上海某重点中学做过实验:把每天20道基础题换成5道变式题+1道创新题,结果期末平均分反而涨了8分,这说明啥?质量永远比数量重要!

第二个关键:课堂45分钟怎么用才不浪费?

很多同学上课的状态是这样的:老师讲定义→抄板书→做题→下课,全程像个人形录音机,但你知道吗?主动思考比被动记录重要十倍!

举个真实例子:北京某中学数学老师把课堂改成了"问题超市",比如教勾股定理时,先让同学们观察瓷砖铺贴的图案,自己发现问题:"为什么斜着铺总能拼成直角?"然后分组讨论,最后老师才揭晓答案,这种教法让该班数学兴趣度直接飙升40%!

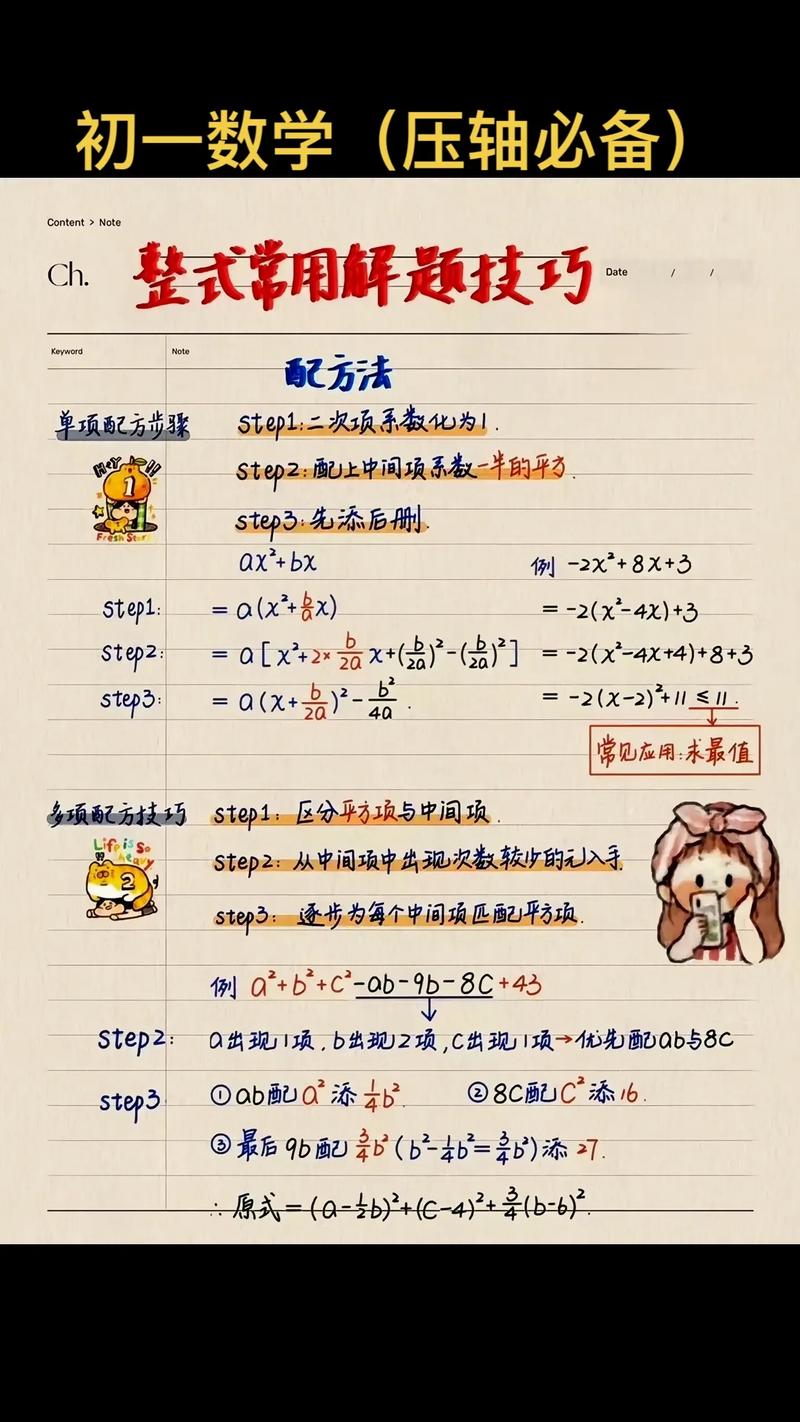

所以啊,与其埋头记笔记,不如多问几个为什么,老师讲到新公式时,马上在草稿纸上画个思维导图;遇到例题先自己琢磨解法,再看老师演示,这样课堂效率蹭蹭往上涨,回家作业自然做得快。

第三个痛点:考试非得用难题区分学生吗?

这事儿得客观说,现在很多学校月考的压轴题,难度直逼竞赛水平,但问题是,普通学生需要的是扎实的基础,而不是被难题打击自信。

杭州某初中做过改革:把试卷分为"基础闯关"(70分)+"能力挑战"(30分),结果发现,原本数学不及格的学生有68%都能在基础部分拿到满分!更意外的是,尖子生在挑战题上的表现反而更好了——因为基础扎实了,往上突破反而容易。

这就提醒我们:分层教学不是说说而已,老师完全可以根据学生水平设计弹性作业,比如让基础薄弱的同学主攻课本例题,学有余力的尝试跨学科应用题,各取所需,大家都不累。

第四个妙招:让数学"活"过来

你信不信?买菜砍价也能学数学!上周我去超市,看见个妈妈让儿子算"满100减20"和"第二件半价"哪个划算,小伙子掏出手机要计算器,他妈一巴掌拍过去:"心算!"

这就是生活化教学的魅力,与其对着练习册苦大仇深,不如把知识搬到现实场景:

- 用相似三角形原理估算楼房高度

- 通过奶茶店优惠券学函数图像

- 玩桌游时练习概率计算

这些实操训练既减压又提分,关键还能让娃明白:数学真不是用来折磨人的!

最后说点掏心窝子的话

这些年见过太多被数学压垮的孩子,也见过不少找到窍门后逆袭的例子,减负这事吧,光靠少布置作业可不够,关键得改变学习方式:

1、把"要我学"变成"我要学"——兴趣才是最好的老师

2、错题本比新题本重要——抓住薄弱点事半功倍

3、定期和老师沟通——及时调整学习节奏

4、学会合理放弃——不是每道题都值得死磕

就像打游戏升级,数学学习也得讲究策略,与其让娃在题海里呛水,不如教会他们游泳的方法,毕竟咱们的终极目标,是培养会思考的人,而不是做题机器对吧?

发表评论